「あのとき、ああしていればよかった」「もし失敗したらどうしよう」そんなネガティブな考えが頭から離れず、同じことをぐるぐると繰り返してしまうことはありませんか?

それは「ぐるぐる思考(反芻思考)」と呼ばれる、誰にでも起こりうる思考のクセです。一度ハマるとなかなか抜け出せず、心が疲れてしまう原因にもなります。

この記事では、ぐるぐる思考が止まらなくなる原因と、今日からできる7つの対策をわかりやすく解説します。

自分の思考パターンに気づき、少しずつ手放していくヒントを見つけてみましょう。

ぐるぐる思考(反芻思考)とは?

何度も同じことを考えてしまい、頭の中が止まらない「ぐるぐる思考」は、誰にでも起こる心のクセです。

ここでは、この状態がなぜ起こるのか、どんな特徴があるのかをわかりやすく解説します。

参考:【まとめ】同じ考えが頭から離れない!「反芻思考」の対処法【精神科医・樺沢紫苑】|精神科医・樺沢紫苑の樺チャンネル

参考:反芻思考とメンタル不調|解説と対策【公認心理師・脳科学者監修】|【ニューロチャンネル】メンタル不調からの職場復帰・社会参加、再発予防を支援

ぐるぐる思考は「頭の中で同じことばかり繰り返し考えてしまう」状態!

ぐるぐる思考(反芻思考)とは、過去の後悔や未来への不安など、ネガティブな考えが頭の中を何度も巡る状態のことです。

「なぜあんなことを言ったんだろう」「このまま失敗したらどうしよう」など、同じ内容がループし続け、解決にはつながりません。

思考が止まらず、気分が沈んだり、不安が強くなったりしやすいのが特徴で、放っておくと心身の疲れにもつながります。

ぐるぐる思考の種類は2つ!

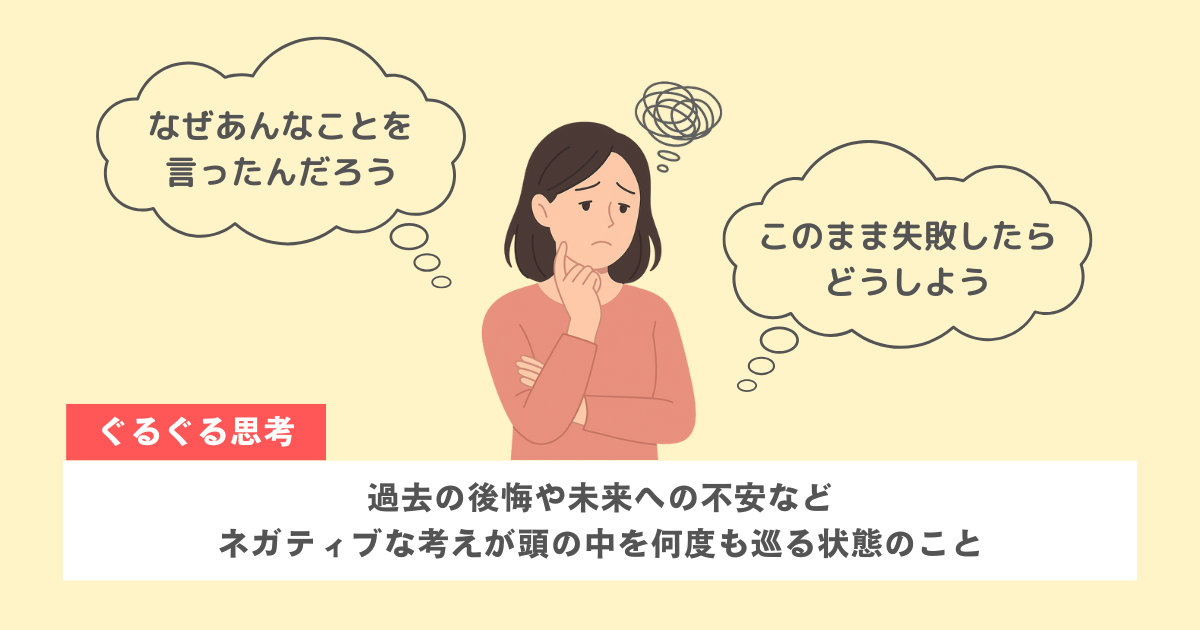

思考には「リフレクション(Reflection)」と「ブルーディング(Brooding)」の2タイプがあります。

リフレクションは、過去の経験を振り返り、前向きに活かそうとする建設的な思考です。

一方、ブルーディングは「なぜうまくいかなかったのか」とネガティブな感情に囚われ、解決に向かわない思考のループをいいます。

ぐるぐる思考と呼ばれるのは、主にこのブルーディングです。

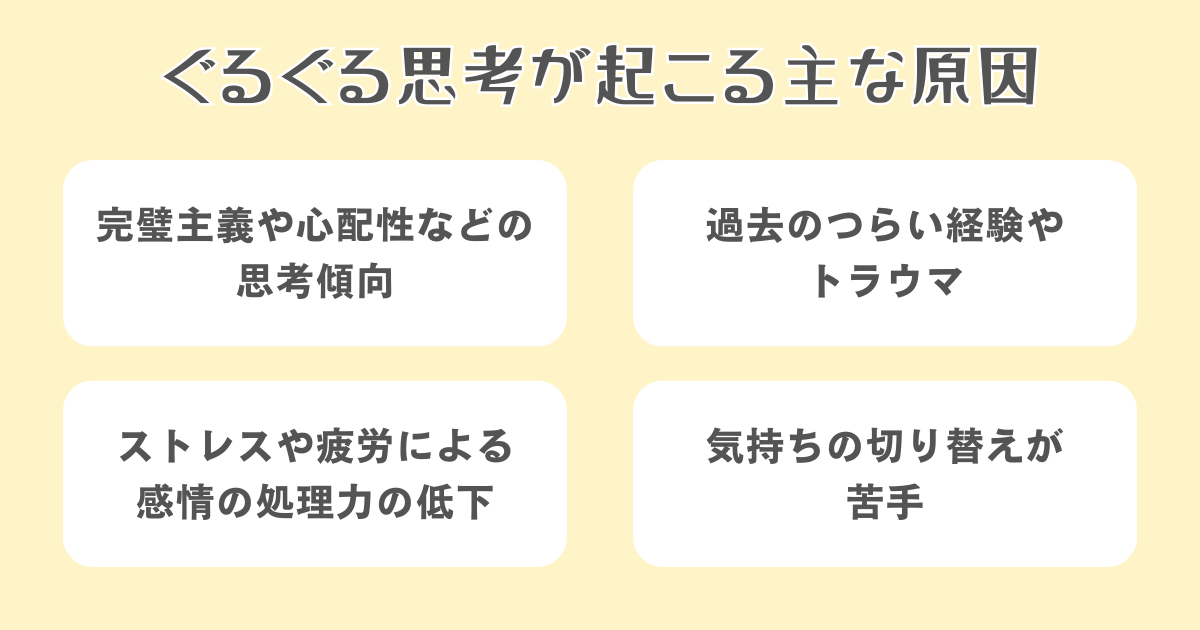

ぐるぐる思考が起こる原因は主に4つ!

ぐるぐる思考に陥る背景には、上記のような心の傾向や環境要因が関わっていることが多くあります。

まずは、自分がどんなときに、どんな思考パターンでぐるぐるしやすくなるのかを知ることが重要です。

「自分はどれに当てはまるかな?」と振り返りながら、思考のクセを少しずつ見つめていきましょう。

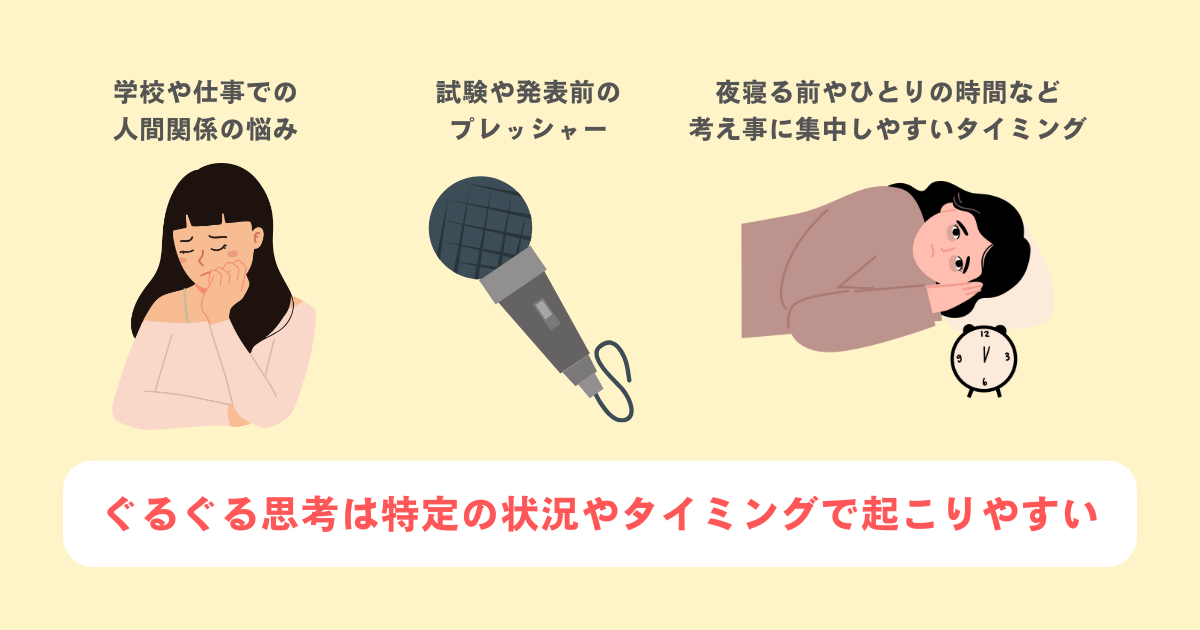

ぐるぐる思考は特定の状況やタイミングで起こりやすい

ぐるぐる思考は、強いストレスや不安を感じる場面で特に起こりやすくなります。

たとえば、学校や仕事での人間関係の悩み、試験や発表前のプレッシャー、新しい環境への適応などがきっかけになります。

また、夜寝る前やひとりの時間など、考え事に集中しやすいタイミングも注意が必要です。

心や体が疲れているときは特に、思考がまとまらずネガティブなループに入りやすくなります。

ぐるぐる思考(反芻思考)を4タイプで解説!

ぐるぐる思考といっても、悩んでいる内容や思考のクセは人によってさまざまです。

ここでは、よく見られる4つのタイプに分けて、ぐるぐる思考の特徴をわかりやすく紹介します。

自分がどのタイプに当てはまるか考えてみてください。

1:過去の失敗や後悔を繰り返すタイプ

「もっとこうしていれば…」「あの時、あんなこと言わなければよかった」と、過去の出来事を何度も思い返してしまうタイプです。

自分を責めたり後悔に囚われたりすることが多く、建設的に考えを切り替えるのが難しい傾向があります。

2:未来の不安や心配事を想像するタイプ

「うまくいかなかったらどうしよう」と、まだ起きていない未来の不安を想像し、悪い結果ばかりを考えてしまうタイプです。

最悪のシナリオを繰り返し想像することで、不安が膨らみ、行動にブレーキがかかりやすくなります。

3:人間関係の悩みから抜け出せないタイプ

「嫌われたかも…」「あの言い方、まずかったかな」と、人とのやりとりを何度も反芻してしまうタイプです。

相手の気持ちを深読みしすぎたり、自分の言動を過剰に振り返ってしまったりして、悩みから抜け出せなくなります。

4:完璧主義・心配性タイプ

「ミスは許されない」「もっと準備しなきゃ」と、自分に厳しく、失敗を極端に恐れるタイプです。

常に高い基準を求め、細かいことが気になりすぎて、思考が止まらなくなる傾向があります。

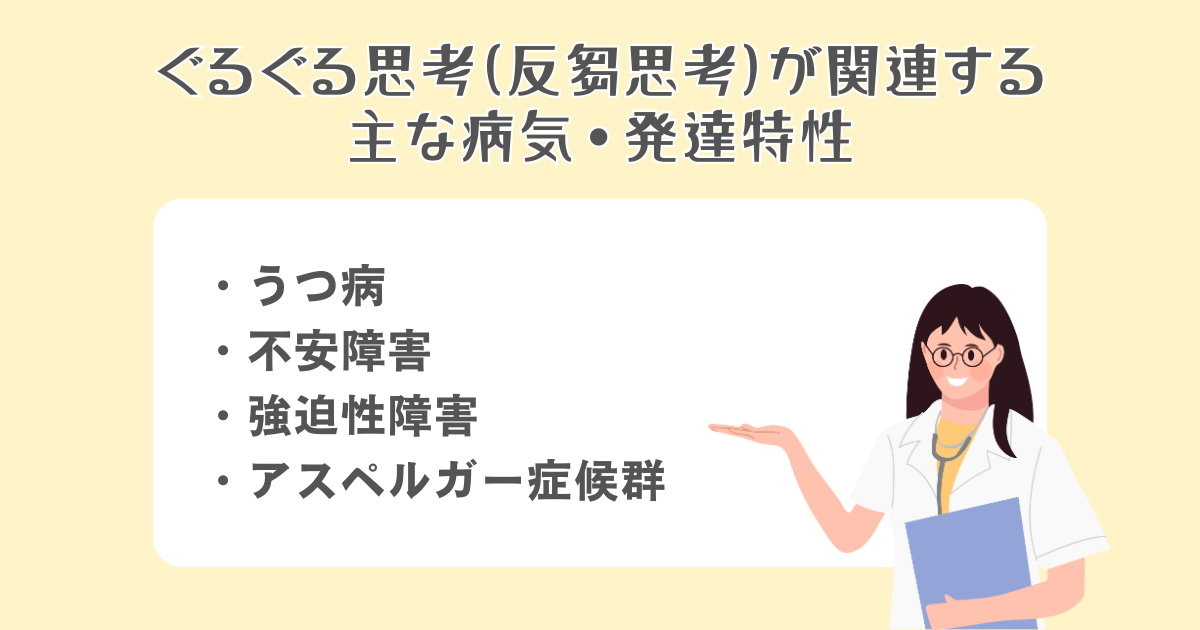

ぐるぐる思考(反芻思考)が関連する主な病気・発達特性

ぐるぐる思考は、うつ病や不安障害、強迫性障害などの精神的な不調と深く関係していることがあります。

これらの状態では、ネガティブな思考や心配ごとが頭から離れず、ぐるぐると考え続けてしまう傾向が強まります。

また、アスペルガー症候群などの発達特性を持つ人も、思考の切り替えが苦手だったり、特定の出来事や情報に強くこだわってしまったりするため、ぐるぐる思考に陥りやすいとされています。

ぐるぐる思考が日常生活に支障をきたすほど強く続く場合は、こうした背景が関係していることも考えられます。できるだけ早く精神科・心療内科に相談するのがおすすめです。

ぐるぐる思考(反芻思考)をストップ!今日からできる7つの対策

ここでは、今日から試せる7つの具体的な対策を紹介します。

できることから少しずつ取り入れて、思考との付き合い方を変えていきましょう。

参考:反すうに関する心理学的研究の展望|松本麻友子

参考:同じことを考え続けてしまう反芻思考の対策9選|一般社団法人日本産業カウンセラー協会

1:思考が始まったことに気づけるようになる

ぐるぐる思考を止める第一歩は、「今、自分はネガティブなことを繰り返し考えている」と気づけることです。

私たちは無意識のうちに思考に飲み込まれがちですが、「あ、また始まったな」と気づくことで思考の流れを断ち切るきっかけがつかめます。

これは「メタ認知」と呼ばれるスキルで、自分の内面を客観的に観察する力です。

まずは、どのような状況やテーマでぐるぐるしやすいかを記録してみると、自分の傾向がつかめるようになります。

2:その思考から一度距離を置く練習をする

思考に気づけたら、次はその思考と適度な距離をとることが大切です。

ぐるぐるしているとき、私たちは「この不安は現実だ」「自分はダメだ」と信じ込みがちですが、思考はあくまで「頭に浮かんだイメージ」にすぎません。

「〜という考えが今浮かんでいるな」と、ひとつの情報として受け止める練習をしましょう。

思考を、空を流れる雲や川を流れる葉のように眺めるイメージを持つと、感情に巻き込まれにくくなります。

3:意識を「今この瞬間」に向ける練習をする

ぐるぐる思考に陥っているとき、私たちの意識は過去の後悔や未来の不安に向いています。

そこで効果的なのが、「今、目の前の体験」に意識を向け直すことです。

たとえば、呼吸のリズムや足の感覚、周囲の音、風の温度など、五感に集中するだけでも思考が静まってきます。

これはマインドフルネスの基本的な実践で、思考に振り回されず、心を落ち着ける助けになります。

考えが浮かんできても、「今、考えが浮かんでいるな」と気づいて、優しく意識を戻すのがコツです。

4:意図的に別のことに意識を向ける

思考のループから抜け出しにくいときは、あえて別のことに意識を向けるのも効果的です。

思考を無理に消そうとせず、軽い作業や楽しいことに集中して、注意をそらしてみましょう。

たとえば、音楽を聴く、簡単なゲームやパズルをする、部屋を少し片付けるなどもおすすめです。

これは一時的な対処法ではありますが、ぐるぐるし始めたときの切り替えスイッチとして役立ちます。

5:行動を起こして思考の流れを変える

ぐるぐる思考に陥っているときは、頭の中だけで何とかしようとせず、体を動かしてみることが効果的です。

短い散歩やストレッチ、場所を変えて空気を入れ替えるだけでも、気分が切り替わりやすくなります。

小さな行動でも動くことで、思考のパターンに変化が生まれます。まずはできることから試してみましょう。

6:原因となっている問題や状況を紙に書き出す

思考がぐるぐるし続けるときは、考えている内容を紙に書き出して整理するのがおすすめです。

何に悩んでいるのかを可視化することで、客観的に見れるようになるため、混乱が和らぎます。

そのうえで、「自分で変えられること」と「どうにもできないこと」に分けて考えてみると、行動のヒントが見えてきます。

7:自己肯定感を高める考え方を身につける

ぐるぐる思考の背景には、自分を責めやすい思考パターンや自己肯定感の低さがあることも多いです。

完璧を目指さず、「できたこと」や「頑張ったこと」に目を向けて、自分を認める習慣を少しずつ育てていきましょう。

他人と比べすぎず、自分のペースを大切にすることが、思考のループから抜け出す土台になります。

ぐるぐる思考(反芻思考)に対する主な治療方法

| 治療法 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 認知行動療法(CBT) | 考え方のクセを見直し、現実的でバランスの取れた思考に整える心理療法 | 思考・感情・行動のつながりに気づき、ぐるぐる思考を客観的にとらえる力を養う。 |

| マインドフルネス | 今この瞬間に意識を向ける瞑想ベースの実践法 | 過去や未来にとらわれず、思考に巻き込まれにくくなるための集中力と気づきを育てる。 |

| TMS治療(経頭蓋磁気刺激法) | 磁気によって脳を刺激し、活動バランスを整える医療的アプローチ | 主にうつ病に対して行われる。症状の改善により、ぐるぐる思考も軽減される可能性がある。 |

| 薬物療法 | 抗うつ薬や抗不安薬などを用いて症状を緩和する治療 | 根本的な病気の治療を通して、ぐるぐる思考の頻度や強さを軽減。医師の判断が必要。 |

ぐるぐる思考が強く、日常生活に支障をきたす場合は、上記のような心理療法や医療的な治療が有効です。

これらの治療法は、単独で行われる場合もあれば、組み合わせて行われることもあります。

症状の背景にうつ病や不安障害、強迫性障害などがある場合は、医療機関での相談・診断が大切です。

また、必要に応じてカウンセリングや職場・生活習慣の見直しなどの環境調整も並行して行うと、さらに効果があるとされています。

まとめ

- ・ぐるぐる思考(反芻思考)とは、ネガティブな考えが頭の中を繰り返し巡る状態

- ・思考には「リフレクション」と「ブルーディング」の2タイプがあり、後者が問題になりやすい

- ・過去の後悔・未来の不安・人間関係の悩み・完璧主義など、4つの思考タイプに分けられる

- ・対策には、思考に気づく・意識を逸らす・行動を変えるなど、実践的な方法がある

- ・必要に応じて、認知行動療法・マインドフルネス・薬物療法など専門的な治療も選択肢になる

ぐるぐる思考は、誰にでも起こりうる自然な心の反応ですが、そのまま放っておくと心や体に負担がかかり、生活の質を下げてしまうこともあります。

「考えすぎて疲れる」「同じことばかり考えてしまう」と感じたら、自分の思考パターンを見直し、少しずつ意識を切り替える工夫を取り入れてみましょう。

症状がつらいときや自分では対処が難しいと感じたときは、早めに精神科・心療内科へ相談することをおすすめします。