日常生活のなかで、家族や職場の人が急に不機嫌になると、「自分のせいかな?」と必要以上に気にしてしまうことはありませんか。

相手の態度に振り回されると疲れてしまいますし、どう接すればよいのか迷ってしまうものです。

しかし、機嫌が悪く見えるその態度の裏には、相手自身も気づいていない心理や心と体のエネルギー不足など、さまざまな要因が隠れていることがあります。

この記事では、機嫌が悪い人の心理や原因をわかりやすく整理したうえで、実践しやすい対処法や状況別の接し方、避けるべきNG行動を解説します。

自分自身のイライラへの向き合い方も解説していますので、参考にしてください。

機嫌が悪い人の心理や原因とは

不機嫌な態度の裏には、その人自身の心の問題や、体調が隠れていることが多いです。

ここでは、機嫌が悪くなる人の心理的な背景と、根本的な原因について、わかりやすく解説していきます。

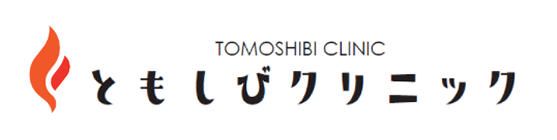

不機嫌を態度に出す人によくある5つの心理

不機嫌な態度の背景には、満たされない思いや心の不安が潜んでいる場合が少なくありません。

承認欲求や支配欲求が強いタイプは、自分の気持ちが相手に伝わらないと、その不満が態度に表れやすい傾向があります。

一方で、感情をうまく言語化できない人は、不機嫌という形でしか気持ちを外に出せない場合も。

また、自分を守るために責任を周囲に向けたり、自信のなさから強く反応してしまったりすることもあります。

こうした背景を知っておくことで、相手の不機嫌を過度に自分の問題だと受け取らずにいられるようになるでしょう。

機嫌が悪くなる主な原因は「心と体のエネルギー不足」

人が不機嫌になる大きな理由のひとつは、心と体のエネルギーが足りていないことです。

睡眠不足や疲労が溜まっていると、体力だけでなく気持ちの余裕も失われ、ちょっとしたことでイライラしやすくなります。

また、仕事のプレッシャーや人間関係の悩みといった精神的な負担が重なると、感情を落ち着かせる力が弱まりがちです。

お腹が空くと怒りっぽくなるように、エネルギーが切れた状態では感情をうまくコントロールできなくなり、不機嫌が表に出やすくなるのです。

すぐに機嫌が悪くなる人に共通することは「自己肯定感の低さ」

すぐに不機嫌になる人の根底には、「自己肯定感の低さ」が隠れていることが多くあります。

自分に自信が持てないため、他人からの評価や言葉に過敏に反応し、些細な言動でも否定されたように感じてしまうのです。

また、周囲の人と自分を比べて落ち込むことも多く、その不安や劣等感を隠すために、攻撃的・不機嫌な態度として表れる場合があります。

これは、弱さを見せまいとする心の防衛反応とも言えるでしょう。

機嫌が悪い人への基本的な3つの対処法

機嫌が悪い人には、上記のような対処法を取りましょう。

一つずつ解説します。

1:相手の感情と自分の感情を切り離す「境界線」を引く

相手の機嫌は、その人自身の問題であり、あなたが背負う必要はありません。

「この人が不機嫌なのは私のせいではないかもしれない」と意識することが大切です。

心の中で透明な壁をイメージし、相手の感情が自分の中に入り込まないようにするのも効果的です。

また、「私は相手が不機嫌だと悲しい」といったように、自分の気持ちを主語にして捉えることで、必要以上に振り回されずにすみます。

2:冷静さを保ち、相手のペースに巻き込まれない

相手がイライラしていると、ついこちらまで感情的になりがちですが、まずは冷静さを保つことが最優先です。

深呼吸をして気持ちを整え、一歩引いた位置から「今この人は不機嫌なんだな」と客観的に観察してみましょう。

相手に意識を奪われすぎず、自分の作業ややるべきことに集中することで、相手のペースに巻き込まれずにいられます。

3:物理的にそっと距離を置いてみる

同じ空間にいると、不機嫌な空気に影響されやすくなります。

そっと席を立つ、飲み物を取りに行くなど、自然な理由でその場を離れるだけでも気持ちが楽になります。

視界に入らないよう工夫したり、関わる時間を少し減らしたりすることも効果的です。

無理に向き合おうとせず、距離を置くことが自分を守る一番の方法になる場合もあります。

【状況別】家族や職場での機嫌が悪い人への接し方

機嫌が悪い人への接し方を、状況別に解説します。

家族が不機嫌な場合の対応

家族が不機嫌なときは、まず少し様子を見て落ち着くのを待つのが効果的です。

リラックスできる空気をつくり、話したい気持ちになるまでそっと見守りましょう。

また、相手の不機嫌を自分の責任だと抱え込みすぎないことも大切です。

職場の上司や同僚が不機嫌な場合の対応

職場では感情的にならず、必要なことだけを簡潔に伝えるのが基本です。

相手の不機嫌を自分への評価と結びつけすぎず、冷静に対応しましょう。

ただし、理不尽な言動が続く場合は記録を残し、上司や人事に相談することが必要です。

機嫌が悪い人に対してやってはいけないNG行動3つ

機嫌が悪い人に対しては、上記のような行動は避けましょう。

その理由をそれぞれ解説します。

1:無理に機嫌を取ろうとする

相手の機嫌を取ろうと必死になると、「不機嫌でいれば相手が動いてくれる」と思わせてしまい、状況が悪化することがあります。

また、その場が収まっても根本的な解決にはならず、あなた自身が消耗してしまいます。

対等な関係のためにも、過度な気遣いは避けることが大切です。

2:感情的に言い返してしまう

相手が怒っているからといって、同じように言い返すと、ただの衝突になってしまい事態が悪化します。

相手のペースに巻き込まれると冷静さを失い、本来の問題から話がそれてしまうこともあります。

まずは一呼吸置き、落ち着いて対応することが重要です。

3:「どうして機嫌が悪いの?」と問い詰める

本人が原因をわかっていないことも多く、理由をしつこく聞かれると追い詰められたように感じてしまいます。

言い方によっては責められているように聞こえ、相手が黙り込んでしまうことも。

無理に理由を聞き出そうとせず、落ち着くまでそっとしておく方がうまくいきます。

自分自身の機嫌が悪いときのイライラを解消する方法

自分自身の機嫌が悪いと感じたときには、上記のような解消法を試してみてください。

1:自分の「機嫌が悪くなる原因」を把握する

自分がどんなときにイライラしやすいのかを知ることは大切です。

簡単なメモや日記をつけるだけで、「寝不足の朝にイライラしやすい」「仕事でミスをした後に落ち込みやすい」など、自分のパターンが見えてきます。

また、睡眠不足や疲労、空腹といった身体的なコンディションも、感情に大きく影響します。

さらに、「認められたい」「うまくいかないのが不安」など心の奥にある感情に気づけると、イライラの根本に気づきやすくなるでしょう。

2:気分転換・ストレス解消法を試す

イライラしているときは、短時間でもできる気分転換が効果的です。

深呼吸や軽いストレッチ、好きな音楽を1曲聴く、温かい飲み物を飲むといった小さな行動でも、気持ちがリセットされやすくなります。

少し時間が取れるなら、散歩や入浴、趣味の時間など、心が落ち着くことに集中するのもおすすめです。

信頼できる人と話すだけで、気持ちが軽くなることもあります。

急に機嫌が悪くなる場合に考えられる病気

「なんとなく不機嫌」という範囲を超えて、「感情の浮き沈みが激しい」「怒りが抑えられない」など日常生活に支障が出る状態が続く場合、背後に心の病気が潜んでいることがあります。

代表的な病気を表にわかりやすくまとめました。

| 病名 | 特徴 | 主なサイン |

|---|---|---|

| 双極性障害 | 「躁」と「うつ」の気分の波が大きく、極端にテンションが高い時期と落ち込みの時期を繰り返す | イライラが強くなる、活動的すぎる時期と無気力の時期が交互にくる |

| 境界性パーソナリティ障害 | 対人関係や自己像が不安定で、感情が激しく変動する | 見捨てられる不安から怒りが爆発したり、衝動的な行動をとる |

| 月経前不快気分障害(PMDD) | 月経前に強い精神的な不調が出る | イライラ、怒り、落ち込みが強いが、月経が始まると症状が軽くなる |

| うつ病 | 憂うつ感だけでなく、イライラや焦燥感が強く出ることもある | 気分の落ち込みとともに、理由のない怒りっぽさや焦りが続く |

上記はあくまで可能性の一例であり、自己判断はとても危険です。

感情の乱れが長期間続き、日常生活に支障が出るほどつらい場合は、心療内科や精神科などの専門機関に相談することをおすすめします。

まとめ

- ・機嫌が悪い人の態度の裏には、承認欲求・不安・言語化の苦手意識などの心理が隠れている

- ・心と体のエネルギー不足は、不機嫌の大きな原因になりやすい

- ・すぐ不機嫌になる人には、自己肯定感の低さが共通して見られる

- ・対処の基本は「境界線を引く」「冷静でいる」「距離を置く」の3つ

- ・深刻な不機嫌や感情の乱れが続く場合は、病気が関係している可能性もある

機嫌が悪い人の態度には、心理的な不安や心身のエネルギー不足など、さまざまな事情が隠れていることがあります。

だからこそ、相手の感情をすべて自分のせいだと受け止める必要はありません。

適度な距離を保ち、冷静に対応するだけでも、振り回されにくくなります。

また、自分自身の気持ちの波を理解し、上手にリセットする習慣を持つことも、人間関係のストレスを減らす大切なポイントです。

もし相手の不機嫌が極端だったり長期間続く場合は、病気が関係していることもあるため、専門機関への相談も考えてみてください。