最近、ささいなことで涙が出てしまったり、気持ちが不安定な状態が続いていたりしませんか?

涙が出るのは精神的なストレスはもちろん、ホルモンの変化や生まれ持った気質が影響していることもあります。

この記事では、情緒不安定という状態や涙が出てしまう主な原因、関係する可能性のある病気を解説します。

涙が出るときの対処法も紹介しているので、参考にしてください。

情緒不安定は病名ではなく、心が疲れているサイン

「情緒不安定」は病名ではなく、心が疲れているときにあらわれるサインです。

気持ちに余裕がない状態では、ちょっとした出来事でも涙が出てしまいます。

涙が出てしまうのは、心がストレスを抱えきれなくなっている証拠で、異常ではありません。

気になる場合は、厚生労働省が提供する「5分でできる職場のストレスセルフチェック」などで状態を確かめてみるのもよいでしょう。

情緒不安定で泣いてしまう主な原因を3つに分けて解説!

ささいなことで涙が出てしまう背景には、上記の3つの要素が関係します。

心のサインを見逃さないためにも、それぞれの原因を知っておきましょう。

精神的な原因

過度なストレスや環境の変化は、情緒不安定の大きな原因となります。

仕事のプレッシャー、人間関係の悩み、転職や引っ越しなどが重なると、心の許容量を超えてしまって感情のコントロールが効かなくなり、涙として溢れ出してしまうのです。

すぐに泣いてしまう場合は、自分では気づかないうちに心へ大きな負担をかけているのかもしれません。

身体的な原因

心と体は密接につながっており、身体的な不調が原因で涙もろくなることも少なくありません。

特に睡眠不足やホルモンバランスの乱れは、自律神経の働きを不安定にし、涙もろさにつながります。

また、女性は月経・妊娠・更年期などでホルモンが大きく変動しやすく、気持ちが揺れやすくなることがあります。

性格的な特性

生まれ持った繊細な気質が、涙もろさに関係している場合もあります。

特に、HSPのような感受性が高いタイプの人は、些細な言葉や出来事にも心が動きやすい傾向です。

このような特性は病気ではなく、その人が持つ個性の一つだと捉えることが大切になります。

情緒不安定で泣くときに考えられる病気の例

涙もろさが長く続く、生活に支障が出るほどつらいといった場合は、上記の病気が関係しているおそれもあります。

ここでは、涙が出やすくなる代表的な5つの病気を簡潔に紹介します。

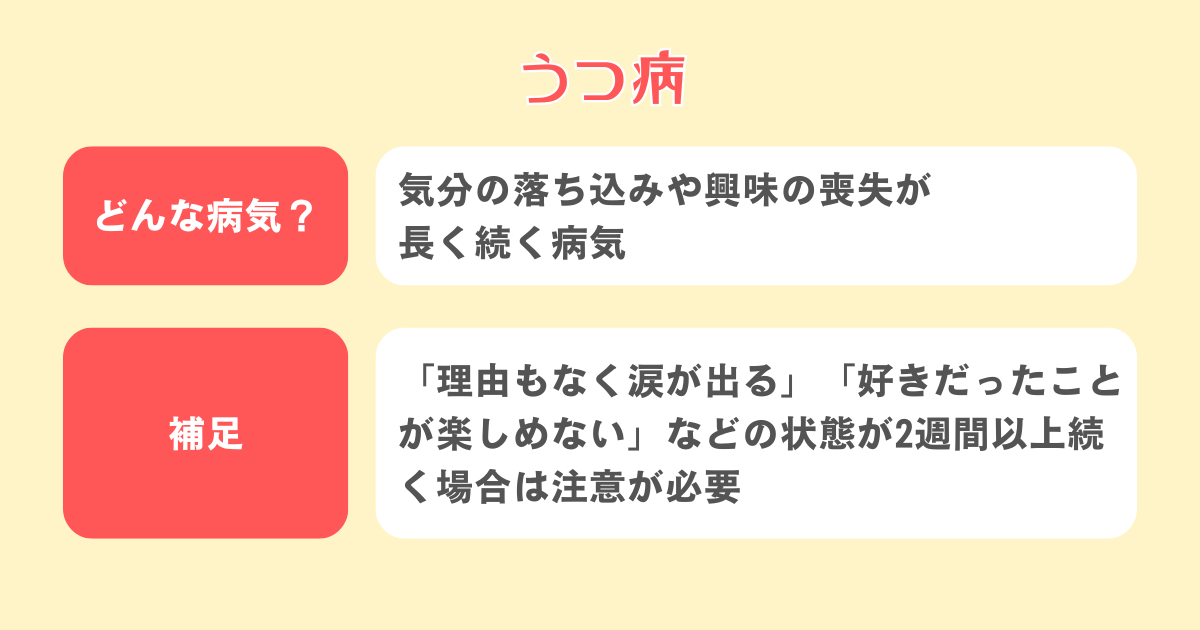

1:うつ病

うつ病は、気分の落ち込みや興味の喪失が長く続く病気です。

「理由もなく涙が出る」「好きだったことが楽しめない」などの状態が2週間以上続く場合は注意が必要です。

食欲の変化、不眠、強い自己否定感などが見られることもあります。

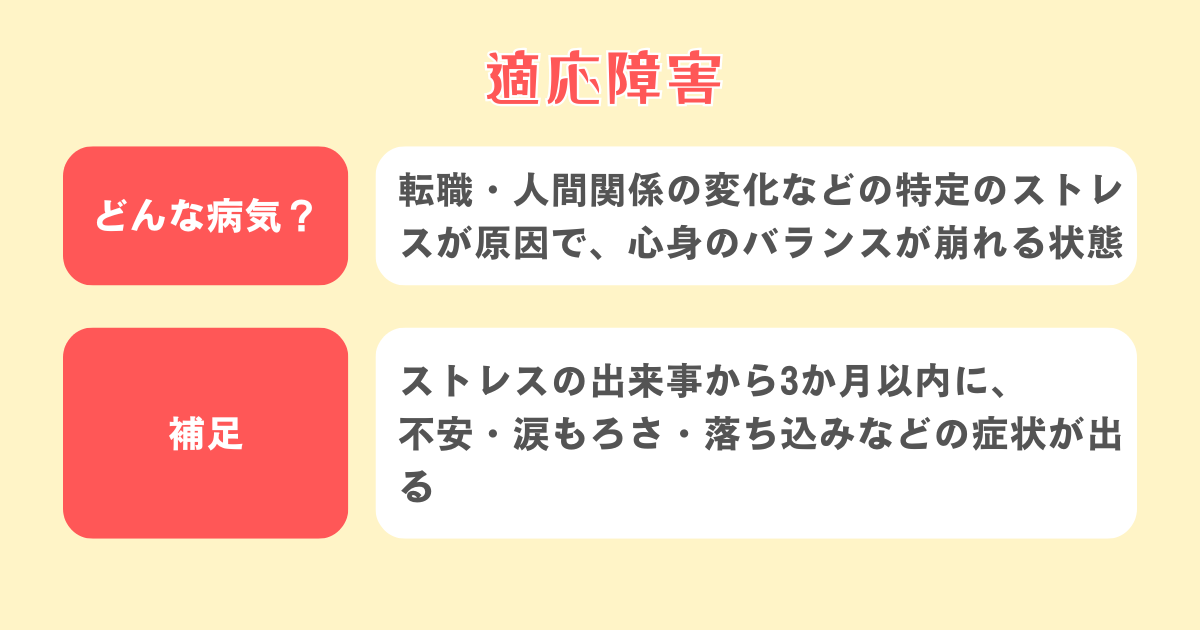

2:適応障害

適応障害は、転職・人間関係の変化などの特定のストレスが原因で、心身のバランスが崩れる状態です。

ストレスの出来事から3か月以内に、不安・涙もろさ・落ち込みなどの症状が出ます。

原因から離れると症状が軽くなることもあります。

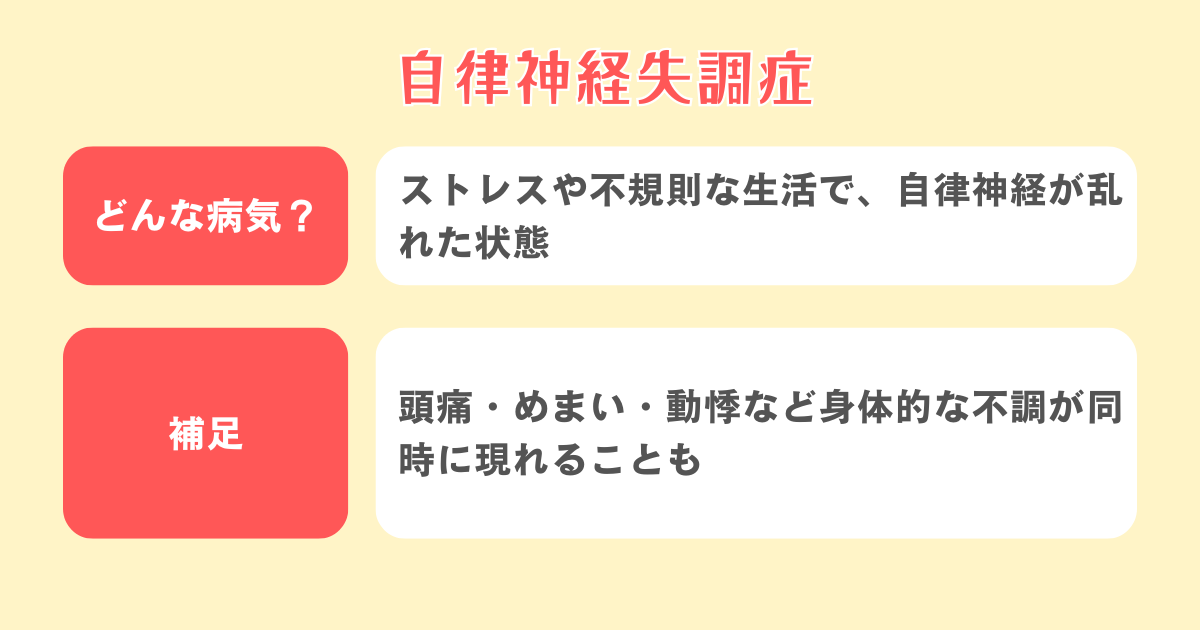

3:自律神経失調症

自律神経失調症は、ストレスや不規則な生活で、自律神経が乱れた状態です。

正式な病名ではなく、さまざまな症状の総称として使われます。

涙が出やすくなるほか、頭痛・めまい・動悸など身体的な不調が同時に現れることもあります。

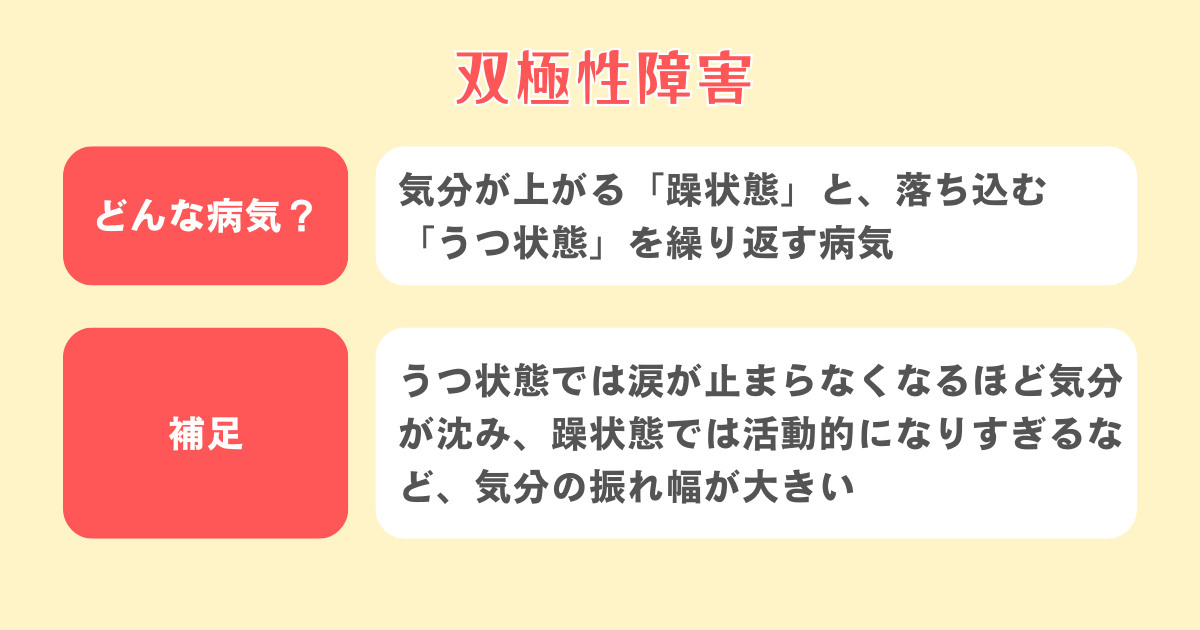

4:双極性障害

双極性障害は、気分が上がる「躁状態」と、落ち込む「うつ状態」を繰り返す病気です。

うつ状態では涙が止まらなくなるほど気分が沈み、躁状態では活動的になりすぎるなど、気分の振れ幅が大きくなります。

変動が大きいと感じる場合は専門家への相談がすすめられます。

5:PMDDなど女性特有の要因

女性はホルモンの変化により情緒が揺れやすくなります。

特に生理前に強い落ち込み・イライラ・涙もろさが出るPMDD(月経前不快気分障害)は代表的な例です。

産後や更年期のホルモン変動でも同様の症状が出ることがあります。

情緒不安定で涙が出るときの4つの治し方・対処法

気持ちが不安定で涙が止まらないときは、無理のない範囲で上記の方法を試してみてください。

1:我慢せず思い切り泣く

涙が出てきたら、無理に我慢する必要はありません。

感情と共に流す涙には、ストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」を体外に排出する効果があると言われています。

安心できる場所で思い切り泣くことで、張りつめた気持ちが和らぎ、心が軽くなる場合があります。

2:自律神経を整える生活習慣を心がける

感情の波を穏やかにするためには、心と体の土台である生活習慣の見直しが欠かせません。

特に「睡眠・食事・運動」は、自律神経のバランスを整えるための三本柱です。

・毎日決まった時間に寝て起きる

・栄養バランスの取れた食事を心がける

・軽いウォーキングなど無理のない運動を続ける

このような基本的な生活リズムを整えることで気持ちが安定しやすくなります。「続けられる範囲で少しずつ」がポイントです。

3:ストレスとの向き合い方を見直す

ストレスを完全になくすことは難しいかもしれませんが、その原因から少し距離を置いたり、上手な付き合い方を見つけたりすることは可能です。

まずは、何にストレスを感じているのかを紙に書き出してみましょう。

自分の感情を客観的に見つめることで、気持ちの整理がつきやすくなります。

また、趣味に没頭する時間を作る、好きな音楽を聴くなど、自分なりのリフレッシュ方法を見つけて、意識的に心を休ませる時間を作ることも大切です。

4:信頼できる人に気持ちを話してみる

一人で悩みを抱え込んでいると、どんどんつらくなってしまうものです。

もし可能であれば、家族や友人、パートナーなど、あなたが心から信頼できる人に今の気持ちを話してみましょう。

「ただ聞いてもらう」だけでも、心はずっと軽くなります。

もし身近な人に話しづらい場合は、精神科・心療内科の医師やカウンセラーを頼るのも選択肢の一つです。

まとめ

- ・「情緒不安定」は病名ではなく、心の疲れのサイン

- ・涙が出やすいのは、精神的・身体的・性格的な要因が重なるため

- ・長く続く場合は、うつ病などの病気が隠れていることもある

- ・泣くこと自体は自然な反応で、無理に抑える必要はない

- ・生活習慣の調整や相談相手を持つことで気持ちは安定しやすくなる

涙が出てしまうのは「心が弱いから」ではなく、疲れがたまっているサインの現れです。

原因を知るだけでも不安は軽くなりますし、生活習慣を整えたり、誰かに話したりするだけでも心は少しずつ落ち着いていきます。

もし不安が続く場合は、精神科・心療内科の医師やカウンセラーなどの専門家に相談することも検討してみてください。