涙が止まらない精神状態が続く場合、心や体の不調が背景にあることが少なくありません。

ストレスや自律神経の乱れ、性格的な傾向など、さまざまな要因が複雑に絡み合っている可能性があります。

この記事では、涙が止まらなくなる原因や考えられる病気の可能性、具体的な対処法まで詳しく解説します。

理由なく涙が止まらない精神状態になる5つの原因

涙が止まらない精神状態には、心や体が発するさまざまなサインが関係していることが多いです。

ここでは、涙が止まらなくなる主な5つの原因を詳しく解説します。

1:ストレスや過労が蓄積している

ストレスや過労は、涙が止まらなくなる原因として最も多く見られる要因です。

仕事や家庭、人間関係による精神的負荷が長期間にわたり続くと、自律神経のバランスが乱れ、感情のコントロールが難しくなります。

たとえば、日中の緊張が解ける帰宅後や就寝前に突然涙が出るといったケースは、心身の疲労が限界に達しているサインといえます。

このような状態が続く場合、無理を続けず、十分な休養や環境の見直しを検討することが重要です。

2:自律神経が乱れている

自律神経は、交感神経と副交感神経の2つから構成されており、体温や心拍、呼吸、感情の調整などを自動的に担っています。

日中は交感神経が優位となり活動を促し、夜間は副交感神経が優位となって心身を休ませる仕組みです。

しかし、強いストレスや不規則な生活習慣が続くと、この自律神経のバランスが崩れ、心身の調整機能が正常に働かなくなることがあります。

その影響で感情が不安定になり、特に夜間に不安感や悲しさが増し、理由のない涙があふれるケースも見られるのです。

参考:ストレスとは|厚生労働省

3:ホルモンバランスが変化している

ホルモンバランスの変化も、涙が止まらなくなる一因です。

特に女性の場合、エストロゲン・プロゲステロンといった女性ホルモンの変動が脳内物質「セロトニン」の分泌に影響を与え、感情の不安定さにつながることがあります。

具体的には、生理前(PMS)、産後、更年期といった時期に、理由のわからない涙、イライラ、不安感が現れるケースが多く見られます。

症状が強く生活に支障をきたす場合には、婦人科や心療内科などでの相談・治療が有効です。

4:我慢強い性格や繊細な気質がある

性格や気質といった生まれ持った特性が、涙の出やすさに関わっているケースも見受けられます。

感情を表に出さず、我慢を続けるタイプの人は、気づかないうちにストレスが心の中に蓄積されていきます。

その状態が限界を超えると、些細なきっかけで感情があふれ出し、涙が止まらなくなることがあるのです。

また、HSPと呼ばれる繊細な気質を持つ人は、周囲の感情や環境から強く影響を受けやすく、心の刺激にも敏感です。そのため、ちょっとした出来事でも涙が出やすい傾向があります。

参考:日本における HSP 支援の現状と展望:障害概念と関連させて|金丸彰寿等

5:こころの病気が隠れている

涙が止まらない状態が2週間以上続く、あるいは日常生活に支障をきたすようになっている場合は、精神疾患が関係している可能性も考えられます。

こうした状態は、個人の意思や性格の問題ではなく、脳内の神経伝達やエネルギーのバランスが乱れていることが原因とされています。

以下の表は、涙の症状と関連が深い主な疾患とその特徴です。

| 病名 | 特徴 | 涙以外の主な症状 |

|---|---|---|

| うつ病 | 持続的な抑うつ気分や興味・喜びの喪失が見られる | 意欲低下、不眠、食欲の変化、自責感 |

| 適応障害 | 特定のストレス要因に対して心身の反応が強く出る | 不安、落ち込み、頭痛、腹痛、出社・登校の困難 |

| 双極性障害 | 躁状態と抑うつ状態が周期的に現れる | 【躁】多弁、睡眠不要、浪費行動 【うつ】うつ病と同様の症状 |

| 全般性不安障害 | 理由のない強い不安や恐怖を慢性的に感じる状態 | 動悸、息苦しさ、過呼吸、強い緊張、パニック発作など |

これらの症状に複数該当する場合や生活に著しい支障を感じる場合には、心療内科や精神科など専門機関への相談がおすすめです。

泣くのは悪いことじゃない!涙がもたらす3つのポジティブな効果

涙には心と体の健康を支える働きがあるとされています。

ここでは、涙がもたらす3つの主な効果について解説します。

参考:涙とストレス緩和|有田秀穂

参考:情動性の涙のストレス緩和作用に関する研究|高路奈保等

1:ストレスを洗い流す

感情によって流れる涙には、「コルチゾール」などのストレスホルモンが含まれています。

これらを涙とともに体外へ排出することで、ストレスを軽減する作用があると考えられているのです。

また、涙を流すことで交感神経から副交感神経へと切り替わり、心身がリラックスしやすい状態になります。

泣いたあとに落ち着いたり眠気を感じたりするのは、こうした自律神経の働きによるものです。

2:痛みを和らげる

涙には、精神的な痛みを緩和する働きもあります。

泣いているとき、脳内では「エンドルフィン」という神経伝達物質が分泌されます。エンドルフィンは強い鎮痛作用を持ち、ストレスや苦痛を軽減する効果がある物質です。

失恋や喪失など、心が大きなダメージを受けた場面で涙を流すことで、気持ちが少し軽くなるのは、この物質の影響によるものです。

3:周りからのサポートを得やすくなる

涙は、助けを求めるサインとしても機能します。

言葉にしなくても、涙を見ることで「つらそう」「何か困っているのではないか」と感じ、周囲が自然と気づくきっかけになるのです。

人は本能的に泣いている人に対して共感や保護の感情を抱きやすいとされており、サポートを受けることにつながるケースもあります。

感情を無理に押さえ込まず、自然な反応として涙を受け止めることは、心の健康にとっても大切です。

涙が止まらないときの対処法6選

涙が止まらないときの対処法を、すぐできるものから日常的に取り組みたいものまで6つ紹介します。

1:一度その場から離れて気分転換する

涙がこみ上げた際は、その場から物理的に離れることが有効です。

職場や教室であれば、トイレや屋外などに移動し、空間を変えることで気持ちの切り替えにつながります。

新しい景色に触れる、冷たい水で顔を洗う、深呼吸をするなどの行動は、自律神経の調整にも役立ち、感情の高ぶりを鎮める効果が期待されます。

2:今の気持ちを正直に書き出してみる

感情が整理できず、思考が堂々巡りになっているときは、感じていることを文章として「見える化」する方法が有効です。

紙のノートやスマートフォンのメモアプリを使い、思いついた言葉や気持ちを自由に書き出しましょう。

文法や構成にこだわる必要はなく、「つらい」「もう嫌だ」「疲れた」といった単語の羅列でも構いません。

感情を可視化することで、漠然とした不安や混乱が整理され、心理的な落ち着きを取り戻しやすくなります。

この手法は「筆記開示」と呼ばれ、ストレス軽減や自己理解の促進に効果があるとされています。

3:安全な場所で思いっきり泣いてみる

感情を抑え込むことで、かえって心理的な負担が増す場合があります。

自宅や車の中など、安心して過ごせる空間が確保できる場合には、思いきり涙を流すことがおすすめです。

また、感情を引き出すために映画や音楽を活用するのも有効です。

涙にはストレスホルモンの排出や副交感神経の活性化といった生理的効果があり、心の安定につながるとされています。

感情を解放することは心の回復につながるため、涙を我慢せず、適切な形で発散することが重要です。

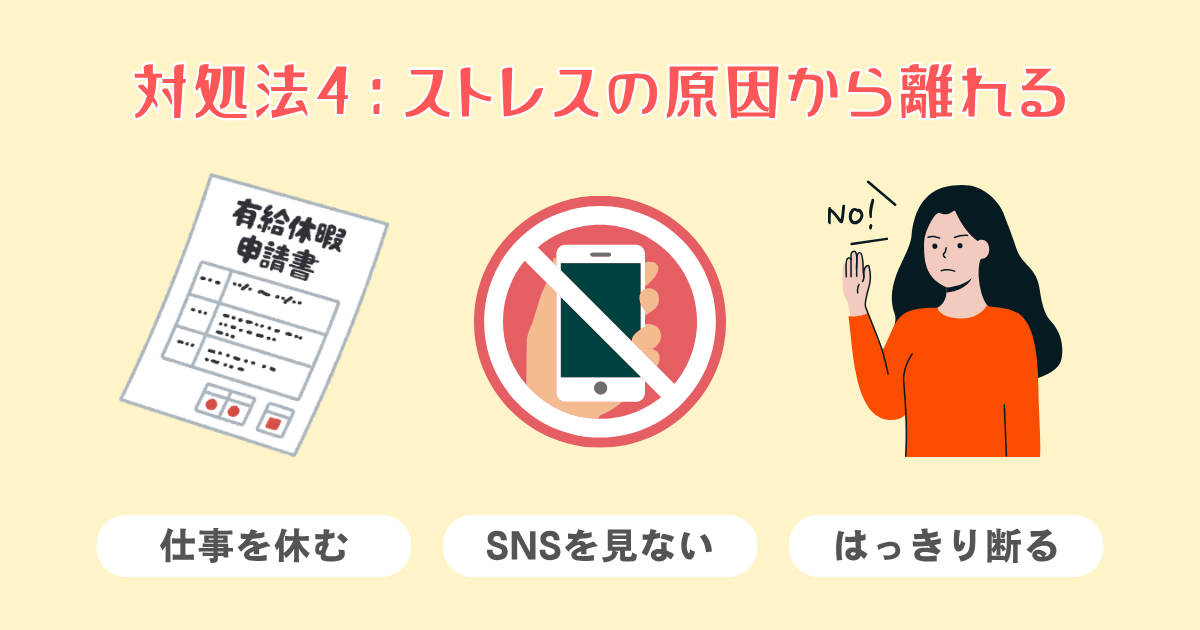

4:ストレスの原因から物理的に離れる

涙が止まらない原因が特定の仕事や人間関係、生活環境にある場合は、その要因から物理的に距離を取ることが有効です。

これは精神的な安定を取り戻すうえで重要な対応のひとつとされています。

たとえば、次のように状況に応じた行動が必要になります。

・仕事が負担になっている場合は有給休暇を取得する

・SNSがストレスの原因であれば一時的にアプリを削除する

・対人関係に疲れているなら集まりを断る

こうした対応によって、心を休める時間を確保できるだけでなく、冷静に問題と向き合う準備を整えることが大切です。

5:ウォーキングなどで気持ちをリフレッシュする

軽い運動は、気分の落ち込みや涙が止まらない状態の緩和に効果があるとされています。

特に、ウォーキングやジョギング、サイクリングなど一定のリズムを伴う運動は、精神の安定に関与する「セロトニン」の分泌を促進します。

激しい運動である必要はなく、15〜30分程度、少し息が弾むくらいのスピードで歩くだけでも十分です。

屋外で自然に触れながら体を動かすことで、思考がぐるぐると巡るのが緩和され、気分転換につながります。

参考:体を動かす|厚生労働省

6:症状が長引く場合は無理せず受診する

セルフケアを実践しても改善が見られず、涙が止まらない状態が2週間以上続く場合や学校・仕事など日常生活に支障をきたしている場合は、精神科や心療内科など専門医へ相談することをおすすめします。

精神的な不調も身体の病気と同様、早期に適切な治療を受けることが重要です。専門機関では、診断に基づいたカウンセリングや薬物療法など、個人に適したサポートが受けられます。

一人で抱え込むのではなく、信頼できる専門家の力を借りることで、より効果的な回復が期待できます。

まとめ

- ・涙が止まらない背景にはさまざまな要因が絡んでいる

- ・泣くことは、ストレスを外に出したり気持ちを落ち着かせたりする自然な反応

- ・気持ちの整理には「書く」「歩く」「泣く」などのセルフケアが効果的

- ・原因が明確な場合は一時的に環境から離れることも有効

- ・症状が長引くときは早めに医療機関を受診することが重要

涙が止まらない状態は、こころがつらいと感じているサインかもしれません。

自分を責めず、まずはできることから取り組んで、気持ちを整えていくことが大切です。

それでもつらさが続くようであれば、ひとりで抱え込まずに精神科・心療内科に相談してみてください。