心が疲れて何もする気が起きないとき、無理に頑張ろうとしていませんか?精神的に弱っているときは、心と体のバランスが崩れているサインです。

この記事では、そんなときに実践したい「心を回復させる過ごし方7選」と、やってはいけない行動、さらに注意すべき病気についてもわかりやすく解説します。

自分を責めず、少しずつ回復へと向かうヒントを見つけましょう。

精神的に弱っているときに出やすいサイン

心が疲れているときは、自分でも気づかないうちにさまざまなサインが現れます。ここでは、精神的に弱っているときに出やすい心と体の変化を紹介します。

1:からだに出るサイン

精神的に弱っているときは、心だけでなく体にも不調のサインが現れます。

代表的なのは、慢性的な疲労感や眠れない・寝すぎてしまうといった睡眠リズムの乱れです。

また、肩こりや頭痛、胃の不快感、食欲の低下・過食などもストレスの影響を受けやすい症状です。そのほか、動悸や息苦しさ、めまいといった自律神経の乱れが起こることもあります。

参考:ストレスのサイン

2:こころに出るサイン

精神的に弱っているときは、心の働きにも変化が現れます。

たとえば、理由もなく涙が出たり、何をしても楽しいと感じられなくなったりします。また、集中力が続かない、物事をネガティブに捉えてしまう、自分を責める思考が増えるのも特徴です。

人と会うのが億劫になったり、将来に希望が持てなくなることもあるほか、イライラや焦燥感を覚えることもあります。

3:行動に出るサイン

行動や日常のパターンにも変化が現れるのも、精神的に弱っているサインです。

これまで楽しめていた趣味や好きなことに興味が持てなくなったり、外出や人との関わりを避けるようになったりします。

また、何をするにも面倒に感じて行動が遅くなる、逆に落ち着かずにじっとしていられないなど、行動の極端な変化も特徴的といえるでしょう。

さらに、仕事や家事のミスが増える、約束を忘れる、整理整頓ができなくなるといった形で生活のリズムが崩れていくこともあります。中には、SNSやスマホを長時間見続けて現実から逃れようとする人も少なくありません。

精神的に弱っているときの過ごし方7選

1:良質な睡眠を取る

2:軽い運動をする

3:自然に触れる時間を作る

4:好きなことに意識を向けてみる

5:気持ちを紙に書き出してみる

6:部屋の模様替えをする

7:デジタルデトックスをする

心が疲れているときは、無理に元気を出そうとせず、やさしく自分をいたわることが大切です。ここでは、心を回復へと導く7つの過ごし方を紹介します。

1:良質な睡眠を取る

精神的に弱っているときこそ、まず意識したいのが「良質な睡眠」です。

睡眠中に脳が情報を整理し、感情をリセットすることで心の疲れが回復します。しかし、ストレスが強いと寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりしがちです。

寝る前はスマホやテレビの光を避け、ぬるめのお風呂で体を温めるなど、リラックスして入眠できる環境を整えましょう。また、眠れない夜は無理に寝ようとせず、「横になって休むだけでもOK」と自分を許すことが大切です。

2:軽い運動をする

軽い運動は、心の不調を和らげるための効果的な方法です。

体を動かすことで「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが分泌され、気分が自然と前向きになります。

激しい運動をする必要はありません。朝の散歩やストレッチ、ヨガなど、無理なく続けられる程度で十分です。外の空気を吸い、太陽の光を浴びるだけでも心身がリセットされやすくなります。

また、運動は睡眠の質を高める効果もあるため、心の回復を助けてくれます。できることから少しずつ体を動かすことが、心の元気を取り戻す第一歩です。

参考:体を動かす(厚生労働省)

3:自然に触れる時間を作る

精神的に弱っているときは、自然の中で過ごす時間が心の回復に大きな効果をもたらします。

木々の緑や川のせせらぎ、鳥の声など、自然の音や景色にはストレスを和らげ、自律神経を整える働きがあります。近所の公園を散歩したり、庭の花を眺めたり、ベランダで風を感じるだけでも十分です。

自然と触れ合うことで心のざわつきが落ち着いていくでしょう。わざわざ遠出をしなくても、小さな植物を育てたり、自然音のBGMを聴いたりと、日常に小さな自然を取り入れることが癒しにつながります。

4:好きなことに意識を向けてみる

精神的に弱っているときは、心が「安心」や「喜び」を感じにくくなっています。

そんなときこそ、少しでも心が動く「自分の好きなこと」に意識を向けてみましょう。たとえば、好きな音楽を聴く、香りのよいお茶を飲む、ペットと過ごす、昔好きだった映画を見るなど、どんな小さなことでも構いません。

好きなことを通して「心地よい」と感じる時間を増やすことで、脳はポジティブな刺激を受け取り、自然と生きるエネルギーが戻ってきます。無理に楽しもうとせず、「これならできそう」と思えることから始めるのがポイントです。

5:気持ちを紙に書き出してみる

頭の中で考えがぐるぐると思考が回り続け、心が休まらなくなりがちなのも、精神的に弱っている証拠です。

そんなときにおすすめなのが、「気持ちを紙に書き出す」こと。ノートやメモに、今感じている不安や怒り、悲しみをそのまま言葉にして書いてみましょう。

誰かに見せるものではないので、きれいにまとめる必要もありません。書くことで感情が整理され、「自分は今、こんな気持ちなんだ」と客観的に見つめ直すことができます。

中には、書き出すうちに心が少し軽くなり、解決のヒントが見えてくることも。無理にポジティブに変換しようとせず、まずはそのままの気持ちを吐き出すことが大切です。

ペンを動かすという行為自体にもリラックス効果があり、心のモヤモヤを外に出すことで、少しずつ落ち着きを取り戻すことができます。

6:部屋の模様替えをする

心が疲れているときは、身の回りの環境を少し変えるだけでも気分がリフレッシュします。

特に効果的なのが「部屋の模様替え」です。家具の配置を変えたり、カーテンやクッションカバーを新しい色に替えたりすることで、空間のエネルギーが変わり、心にも新しい風が吹き込みます。

不要なものを手放してスッキリさせるだけでも、気持ちの停滞感が和らぐことがあります。大掛かりなことをする必要はなく、机の上を整える、花を飾るなど小さな変化からでもOK。居心地のよい空間は、心の回復を優しく後押ししてくれます。

7:デジタルデトックスをする

スマホやパソコンから離れる「デジタルデトックス」は、心を休めるためにとても有効です。

SNSやニュースを見続けていると、知らないうちに他人と比べたり、不安な情報に心が反応したりして、ストレスが蓄積していきます。思い切ってスマホの電源を切る、通知をオフにする、画面を見る時間を決めるなど、小さな工夫から始めてみましょう。

その間、本を読んだり散歩したり、好きな香りを楽しんだりと、五感をフルに使う時間を持つことが大切です。デジタルから距離を取ることで、心に静けさと余白が戻ってきます。

精神的に弱っているときにやってはいけないこと3選

1:暴飲暴食

2:ギャンブルや過度な買い物

3:一人で抱え込んでしまう

精神的に弱っているときは、知らず知らずのうちに自分を追い詰める行動をとってしまうことがあります。ここでは、避けたい行動とその理由を解説します。

1:暴飲暴食

精神的に弱っているときは、ストレスをまぎらわせるために食べ過ぎたり飲みすぎたりしてしまうことがあります。

しかし、暴飲暴食は一時的な気晴らしにはなっても、心と体の負担を大きくします。消化器官が疲弊し、眠りが浅くなったり、翌日に強い罪悪感を感じたりすることも少なくありません。

アルコールも同様に、気分を一時的に高めるだけで、依存や抑うつを悪化させる可能性があります。食事は「心と体を整える時間」として、バランスのよい食材をゆっくり味わうように意識しましょう。

2:ギャンブルや過度な買い物

空虚さや不安を埋めるためのギャンブルや衝動的な買い物は、精神的に弱っているときには避けたい行動のひとつです。

これらは一時的な快楽を与えるだけで、後から後悔や金銭的な不安を招き、心の状態をさらに悪化させてしまいます。

特にギャンブルは「もう少しで取り戻せる」という錯覚を生みやすく、抜け出せなくなる危険もあります。買い物も「これさえあれば元気になれる」と思いがちですが、根本的な解決にはなりません。

気持ちが落ち着くまでは大きな出費を避け、信頼できる人に相談するなど、現実的な対処を心がけましょう。

参考:ギャンブル等って何? ギャンブル等依存症って何?(大阪市)

3:一人で抱え込んでしまう

精神的に弱っているときほど、「迷惑をかけたくない」「弱い自分を見せたくない」と思い、一人で抱え込んでしまいがちです。

しかし、孤独の中で悩みを抱え続けると、思考がどんどんネガティブになり、出口が見えなくなってしまいます。

誰かに話すことで、気持ちが整理され、状況を客観的に見ることができます。家族や友人、信頼できる人に少しでも打ち明ける勇気を持ちましょう。

精神的に弱っているときに気を付けたい精神疾患

精神的に弱っている状態が長く続くと、心の病気につながることがあります。ここでは、注意しておきたい代表的な精神疾患とその特徴を紹介します。

1:うつ病

うつ病は、強いストレスや過労、喪失体験などをきっかけに、脳の働きやホルモンのバランスが乱れることで起こります。

主な症状は、気分の落ち込みや興味・関心の喪失、強い疲労感、眠れない、食欲がないなど。これらが2週間以上続く場合は注意が必要です。

「自分が悪い」「頑張りが足りない」と自分を責めてしまいがちですが、うつ病は心の弱さではなく治療が必要な心の病気です。早めに心療内科や精神科を受診し、専門的なサポートを受けることが回復への第一歩です。

2:適応障害

適応障害は、環境の変化や人間関係のストレスなど、特定の出来事が原因で心のバランスを崩す状態を指します。

仕事の異動や転職、家庭の問題などにうまく適応できず、憂うつ、不安、焦り、眠れないなどの症状が現れます。

特徴的なのは、原因となるストレスから離れると症状が軽くなることです。無理に頑張り続けると、うつ病へと悪化することもあります。まずは自分を責めずに、「少し休む勇気」を持つことが大切です。

3:不安障害

不安障害は、日常生活の中で強い不安や恐怖を感じ、それが長く続くことで心身に支障をきたす心の病気です。

特に理由がないのに「心臓がドキドキする」「息苦しい」「最悪のことが起こりそう」と感じるのが特徴で、発汗や震え、めまいなど身体症状を伴うこともあります。

不安のあまり外出を避けるようになったり、日常生活が制限される場合もあります。

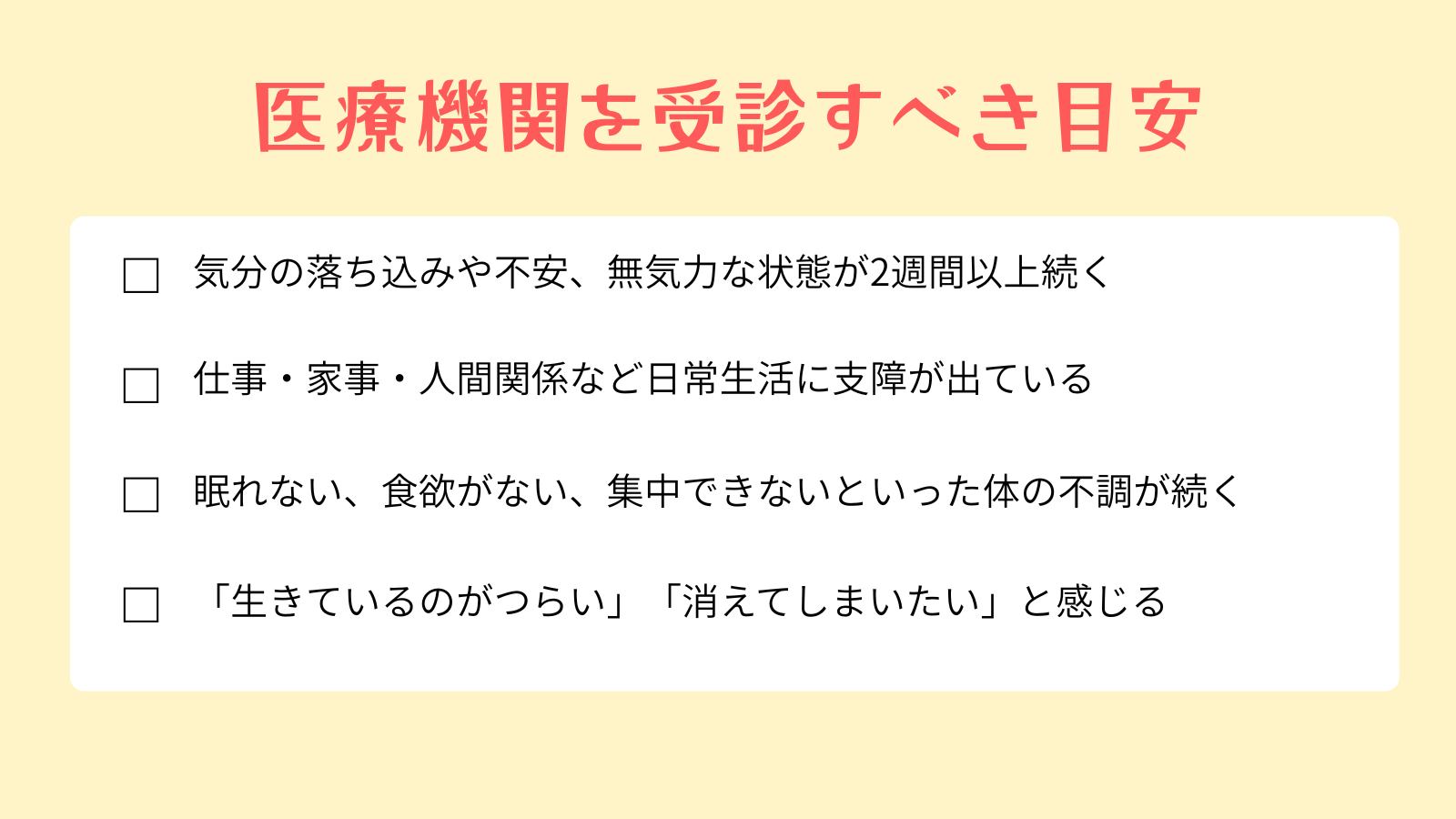

医療機関を受診すべき目安

精神的に弱っているとき、「この程度で受診していいのかな」と迷う人は多いものです。しかし、心の不調は早めに対処するほど回復しやすくなります。

目安としては、気分の落ち込みや不安、無気力な状態が2週間以上続く場合、または仕事・家事・人間関係など日常生活に支障が出ているときです。眠れない、食欲がない、集中できないといった体の不調が続く場合も、心のサインかもしれません。

「生きているのがつらい」「消えてしまいたい」と感じるようなら、迷わず早急に専門機関へ相談しましょう。心療内科や精神科では、薬やカウンセリングなどを組み合わせて症状を和らげてくれます。受診することは弱さではなく、「自分を守るための行動」です。誰かに話すことからでもいいので、早めに助けを求めましょう。

まとめ

・精神的に弱っているときは、心にもからだにも行動にもサインが出やすい

・精神的に弱っているときは、良質な睡眠を取り、好きなことに意識を向けるなどの工夫をしよう

・暴飲暴食やギャンブルなどはやってはいけないことを把握しよう

・心のサインをしっかり受け止め、長引く場合は早めに専門家に相談しよう

精神的に弱っていると感じたら、無理に元気を出そうとせず、まずは自分をいたわることが大切です。

良質な睡眠や軽い運動、自然と触れる時間など、小さな習慣が回復を助けます。

一方で、暴飲暴食や一人で抱え込むことは悪化の原因となります。長くつらさが続くときは、早めに専門機関へ相談しましょう。