人と食事をする場面で、強い緊張や不安を感じてしまうことがあります。

「食べ方を見られている気がする」「うまく食べられないかも」という思いから、会食そのものを避けてしまう人も少なくありません。

こうした状態は「会食恐怖症」と呼ばれ、社交不安障害(SAD)の一種として知られています。

この記事では、会食恐怖症の原因や症状、セルフチェックの方法、そして治療法について、わかりやすく解説します。

参考:会食恐怖に関する研究の動向と展望|伊藤知也・尾形明子、会食恐怖症|COMHBO地域精神保健福祉機構

会食恐怖症とは?社交不安障害との違い

ここでは、会食恐怖症の特徴と社交不安障害との関係について解説します。

会食恐怖症の基本的な定義

会食恐怖症とは、誰かと一緒に食事をする場面で、強い緊張や不安を感じる状態をいいます。

「食べ方を見られている気がする」「うまく食べられないかも」といった思いから、食事そのものを避けてしまうこともあります。

人見知りや一時的な緊張とは異なり、会食を避けるようになるほど生活に影響が出る点が特徴です。

放っておくと人間関係や仕事にも支障が出る場合があるため、早めに気づくことが大切です。

社交不安障害(SAD)との関連性

会食恐怖症は、医学的には「社交不安障害(SAD)」という不安障害の一種と考えられています。

社交不安障害とは、人前で話す・注目されるなどの状況で強い不安を感じる状態を指し、海外の研究では7人に1人が経験するという報告もあります。

その中でも、会食恐怖症は「食事」という特定の場面に不安が集中するタイプです。

正しい理解と専門的なサポートを受けることで、少しずつ改善が期待できます。

【チェックリスト】会食恐怖症の主な症状をセルフチェック

ここでは、会食恐怖症に見られる主な症状を、心のサインと体のサインに分けて紹介します。

いくつ当てはまるか確認してみましょう。

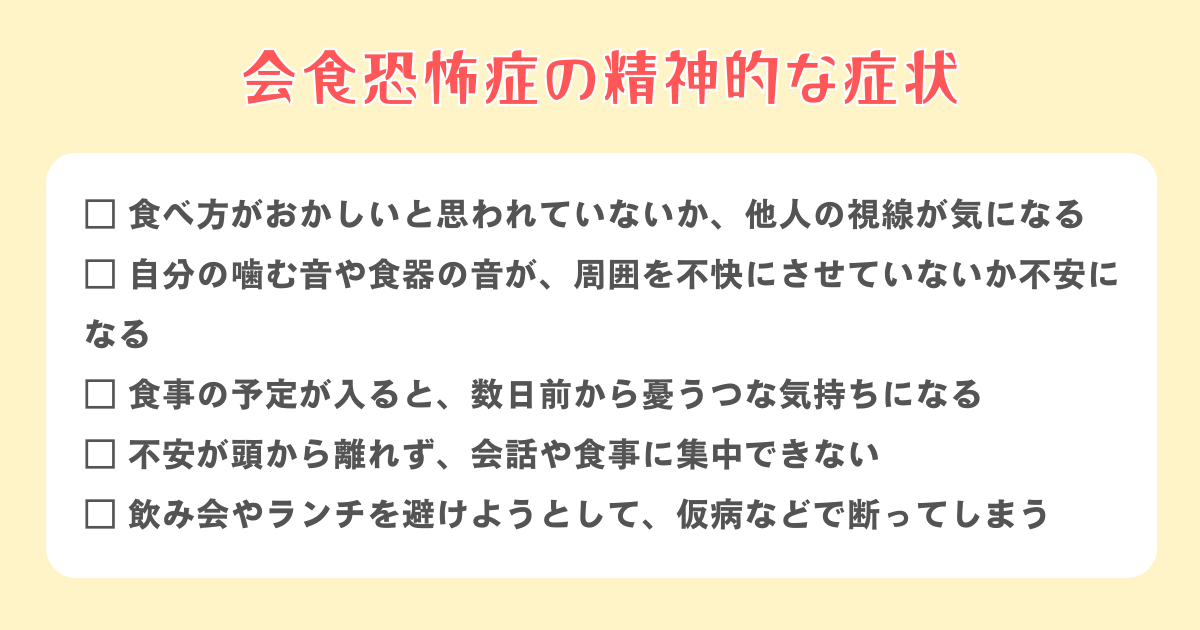

会食恐怖症の精神的な症状

会食恐怖症のつらさは、目に見えない心の中で起こることが多いものです。

たとえば「食べ方を見られている気がする」と緊張して箸が進まなかったり、「音を立てたら嫌われるかも」と不安で咀嚼できなくなることがあります。

こうした不安は、人からの評価を気にしすぎてしまう対人不安の一種です。

性格の問題ではなく、心が自分を守ろうとしている自然な反応だと理解しておきましょう。

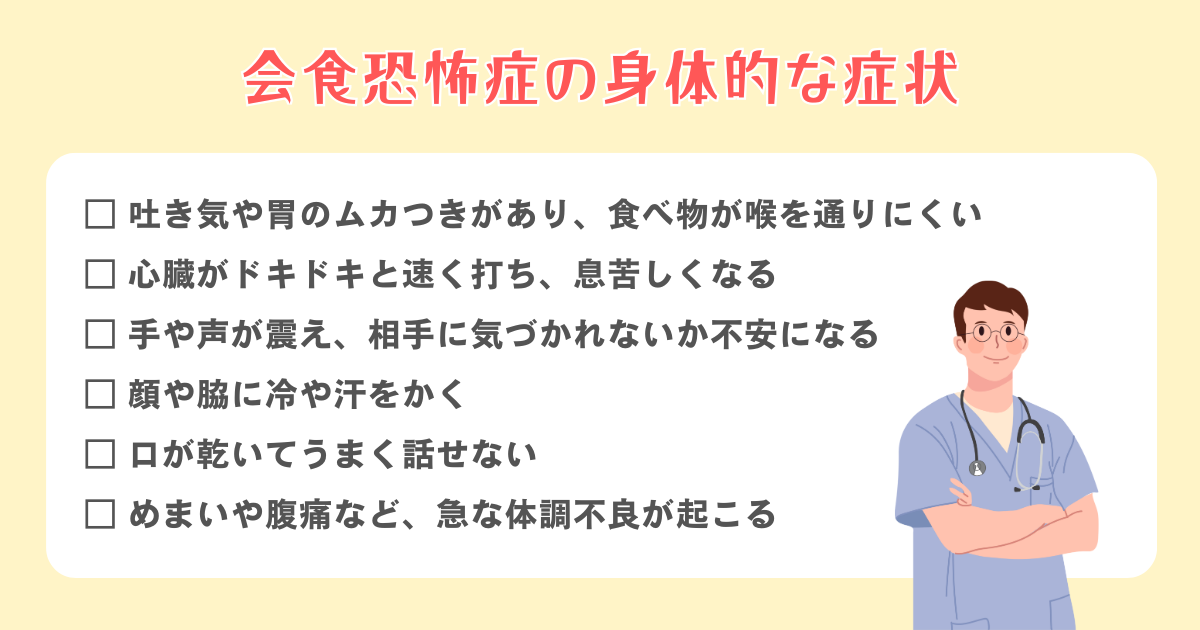

会食恐怖症の身体的な症状

強い不安は、心だけでなく体にもはっきりと現れます。

たとえば、会食前になると胃が重くなったり、食事中に手の震えや動悸、息苦しさを感じたりする人もいます。

これは「気のせい」ではなく、不安によって自律神経が乱れているために起こる自然な反応です。

同じような体験をしている人は多く、誰にでも起こりうる身近な症状です。

会食恐怖症の主な3つの原因

ここでは、会食恐怖症を引き起こす主な3つの原因について解説します。

1:過去のトラウマや嫌な経験

会食恐怖症のきっかけとして最も多いのが、過去の食事に関するつらい経験です。

そのときの記憶が心に深く残り、「食事=怖いもの」というイメージが形成されます。

たとえば、学校給食での「完食指導」で時間内に食べきれず先生に叱られたり、みんなの前で残されて恥ずかしい思いをしたりした体験は、人前で食べることへの恐怖につながります。

また、食事のあとに嘔吐をした、吐き気に襲われたなどの経験も同様です。

過去の出来事が「また同じことが起きるかもしれない」という不安を呼び起こし、会食の場を避けるきっかけになります。

2:元々の性格や気質

生まれ持った性格や気質も、会食恐怖症の発症に影響することがあります。

特に、真面目で完璧主義なタイプの人は、「失敗してはいけない」「きちんと食べなければ」と自分に厳しいルールを課しやすい傾向です。

「マナー通りに食べなければ」「周囲に迷惑をかけてはいけない」といった意識が強いと、食事の場が試験のように感じられることもあります。

また、他人の評価を気にしすぎるあまり、自然な振る舞いができずに緊張が高まってしまうことも。

几帳面さや思いやりは長所ですが、状況によっては自分を追い詰めてしまう要因にもなるのです。

3:周囲からの視線や社会的プレッシャー

会食恐怖症には、性格だけでなく、社会的な環境や周囲の価値観も関係しています。

私たちの社会には、「食事はみんなと楽しくするもの」「出されたものは残さず食べるべき」といった暗黙のルールが存在します。

職場のランチや飲み会など、本当は気が進まなくても参加せざるを得ない場面では、強いストレスを感じやすくなります。

さらに、SNSで楽しそうな食事の投稿を見て「自分もそうしなければ」と焦りや劣等感を抱くケースも少なくありません。

こうした外的なプレッシャーが積み重なることで、不安が強まり、会食を避ける気持ちがさらに強くなることがあります。

会食恐怖症のセルフケア・対処法

ここでは、会食への不安を和らげるために自分でできる4つの対処法を紹介します。

専門的な治療とあわせて、日常生活の中で試せるセルフケアを取り入れてみましょう。

1:スモールステップで慣れていく

不安だからと食事の場を避けていると、苦手意識が強まりやすくなります。

大切なのは、無理をせず小さな成功体験を積み重ねることです。

まずは、自宅で家族や親しい友人と食事をしてみましょう。

慣れてきたら、次はカフェで短時間お茶をするなど、少しずつステップを広げていきます。

目標は「完食すること」ではなく、「その場で無事に過ごすこと」。

どんなに小さな前進でも、自分を褒めてあげることが大切です。

2:食べることへの意識をそらす

「しっかり食べなければ」「残したら失礼かも」と意識が食事に集中しすぎると、不安が強くなりやすくなります。

そのようなときは、食べること以外に意識を向ける工夫をしてみましょう。

たとえば、相手の話をよく聞く、会話を楽しむ、店内の雰囲気やインテリアに目を向けるなどです。

食事を試験のように感じるのではなく、「その場を共有する時間」と捉えることがポイントです。

少しずつ意識の焦点をずらすことで、心の緊張も和らいでいきます。

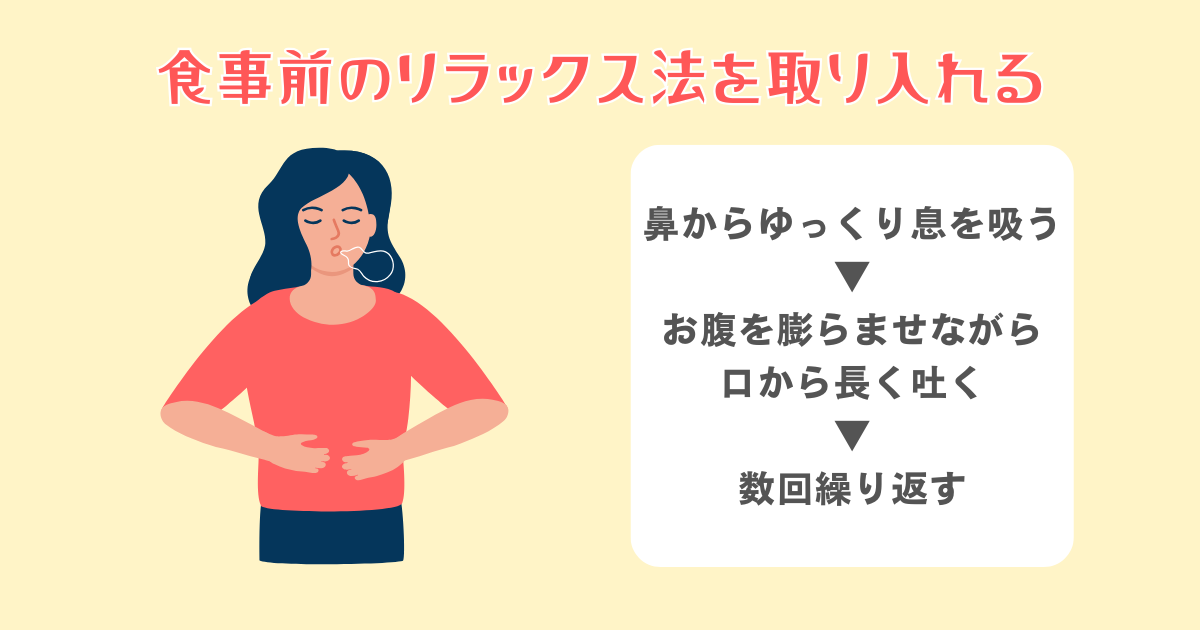

3:食事の前のリラックス法を取り入れる

会食の予定があると、当日を迎える前から強い緊張や不安を感じることがあります。

そのようなときは、会食の直前に心身をリラックスさせる習慣を取り入れてみましょう。

最も簡単なのは「深呼吸」です。

お店のトイレや待ち合わせ前に、鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませながら、口から細く長く吐き出します。

これを数回繰り返すだけで、自律神経が整い、緊張が和らぎます。

また、好きな音楽を聴く、ハンカチにお気に入りのアロマを含ませて香りを嗅ぐなどもおすすめです。

自分なりのお守りを見つけておくことで、会食の場でも安心感を保ちやすくなります。

4:「食べられなくても大丈夫」と考える

「出されたものは残さず食べなければならない」といった完璧主義的な考え方が、会食への不安を強めてしまうことがあります。

この「べき思考」を手放すことが克服につながります。

「今日は少しでも食べられたらそれで十分」「残しても誰も気にしていない」と、自分へのハードルを下げてみましょう。

心配なときは、事前に「今日はあまり食欲がなくて」と伝えておくのも良い方法です。

自分を責めずに許すことで、少しずつ食事を楽しむ感覚を取り戻していけます。

会食恐怖症の治療法

| 治療法 | どんな治療? | 進め方 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 認知行動療法(CBT) | 会食に対する極端な思い込み(認知)を、現実的で柔軟な考え方へと変えていく治療法 | 「残したら嫌われるに違いない」→「本当にそうだろうか?」といった形で、専門家と一緒に思考のクセを見直していく | 治療効果が持続しやすく、根本的な改善を目指せる |

| 曝露(ばくろ)療法 | 不安を感じる状況に少しずつ慣れていくことで、「不安な場面=危険ではない」と体に学習させる方法 | 「友人とカフェでお茶をする」→「少人数のランチに参加する」など、段階的な目標を立てて練習する | 不安に立ち向かう力を育て、行動面の改善に効果的 |

| 薬物療法 | 抗うつ薬(SSRIなど)を使い、不安や緊張などの身体症状を和らげる方法 | ・医師の診察を受け、必要に応じて薬を処方してもらう ・会食前だけ服用する頓服薬が使われることもある | 不安が強い場合に有効で、心理療法と併用されることが多い |

精神科や心療内科では、症状や生活スタイルに合わせた治療が行われます。

上記の表では、代表的な3つの治療法について、内容と特徴をわかりやすく整理しました。

一人ひとりに合った方法を、医師やカウンセラーと相談しながら見つけていきましょう。

まとめ

- ・会食恐怖症は、人と一緒に食事をする場面で強い不安を感じる症状

- ・社交不安障害(SAD)の一種であり、7人に1人ほどが経験するといわれている

- ・原因は、過去のトラウマや性格傾向、社会的プレッシャーなど複数が重なって生じる

- ・セルフケアでは「小さな一歩」「意識の切り替え」「リラックス」が効果的

- ・改善が難しい場合は、認知行動療法・曝露療法・薬物療法など専門的な治療で回復が期待できる

会食恐怖症は、人と一緒に食事をする場面で強い不安を感じる症状です。

過去のトラウマや性格傾向、社会的プレッシャーなど複数が重なって生じるとされています。

セルフケアではどうしようもないくらい症状がつらい場合は、精神科・心療内科での治療を続けると改善につながります。

悩んでいる方は、一度カウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。