最近、これまで好きだったことにも心が動かず、何をしても楽しくないと感じることはないでしょうか。

そんなとき、自分の性格や努力不足のせいだと考えてしまう人も多くいます。しかし、何をしても楽しくないと感じる背景には、心や体が発しているサインが隠れている場合があるのです。

本記事では、何をしても楽しくないと感じる主な原因と、具体的な対処法を紹介します。

無理なく試せる方法ばかりなので、自分に合うものから取り入れてみましょう。

何をしても楽しくないと感じる主な原因6つ

好きだったことにも心が動かず、「何をしても楽しくない」と感じるのは珍しいことではありません。

多くの場合、心や体からのSOSサインが隠れています。ここでは主な6つの原因を紹介します。

1:ストレスや心身の疲労がたまっている

心や体が疲れ切ると、物事を楽しむエネルギーがなくなります。仕事や人間関係のプレッシャー、寝不足などが続くと、バッテリー切れのように元気が出ません。

ストレスは「コルチゾール」というホルモンを増やし、心を穏やかにする「セロトニン」の働きを妨げます。

疲れた状態で無理に楽しもうとしても、うまくいかないのは自然なことです。まずは「疲れている自分」を認めることから始めましょう。

2:毎日がマンネリ化している

同じ毎日の繰り返しは、脳への刺激が減り、感情が動きにくくなります。

意欲やワクワク感に関わる「ドーパミン」は、新しい体験で分泌されますが、刺激のない日々では出番が減り、「どうせ同じ」と感じやすくなります。

生活が作業化すると、楽しさを感じる感度も鈍ってしまうのです。

3:他人と比べて自信をなくしている

SNSに並んでいる他人の「最高の瞬間」を自分の普段の生活と比べれば、気持ちが沈むのは当然です。

比較がクセになると自己肯定感が下がり、ネガティブな気持ちが心を占めてしまいます。

その結果、自分にとっての本当の楽しみさえ分からなくなってしまいます。

4:人生の目標や目的を見失っている

大きな目標を達成した後や、次のゴールが見えないとき、心にぽっかり穴があいたように感じることがあります。

進む方向を失うと、「何のために頑張っているのか」と疑問が生まれ、無気力に。

小さな楽しみや予定がないだけでも、日常の彩りは失われます。

5:生活習慣が乱れている

夜更かしや偏った食事、運動不足は心の元気を奪います。

睡眠不足は感情を不安定にし、栄養不足は「セロトニン」を減らし、運動不足は気分を沈めます。

体調が整わなければ、心が元気を保つのも難しくなるのです。

6:こころの病気が隠れている可能性もある

「何をしても楽しくない」状態が2週間以上続き、生活に支障が出ている場合は、うつ病や適応障害などの可能性があります。

特に、趣味や好きなことにも興味がなくなる「快感消失(アンヘドニア)」は代表的な症状です。

食欲不振や不眠、自分を責める気持ちが強い場合は、一人で抱え込まず、専門機関へ相談しましょう。

何をしても楽しくないときに試したい7つの対処法

何をしても楽しくないときには、上記7つの対処法を試してみてください。

1:楽しめない自分を認めてあげる

「どうして自分だけ楽しめないんだろう」と責める必要はありません。今は楽しめない時期だと受け入れることが、回復につながります。

感情を押し込めたり無理にポジティブになろうとしたりするのは逆効果。

心が「休みたい」と伝えているサインを受け止め、自分に優しくしてあげましょう。

2:意識的に何もしない時間を作る

私たちは日常的に、絶えず情報にさらされています。

本当に心が休まるのは、そうした情報から少し距離を置いているときです。

スマホや動画を手放し、5分ほど目を閉じて音を感じたり、温かいお茶を飲みながら雲を眺めたりと、意識して脳を空っぽにする時間を作ってみましょう。

3:SNSやニュースから少し離れてみる

SNSやニュースは、疲れた心にさらに負担をかけることがあります。人の華やかな投稿や暗いニュースは、無意識のうちに気持ちをざわつかせます。

お風呂前にスマホを置く、寝る前1時間は見ないなど、簡単なデジタルデトックスを試してみましょう。情報から距離を置くことで、心の穏やかさが戻ってきます。

4:誰かに「疲れた」と一言だけ伝えてみる

気持ちを抱え込むのはつらいものです。長い相談は不要で、「疲れた」と信頼できる人に一言伝えるだけで十分。

目的はアドバイスをもらうことではなく、気持ちを外に出すことです。言葉にするだけで心が少し軽くなります。

直接が難しければ、LINEやメールでも構いません。

5:昔好きだった作品に触れてみる

新しい趣味を探す気力がないときは、昔夢中になった作品にもう一度触れてみてください。

子どもの頃に読んだ漫画、何度も聴いた音楽、好きな映画など、安心して楽しめるものが良いでしょう。

「こういうものが好きだった」と思い出すことで、止まっていた感情が動き出すきっかけになります。

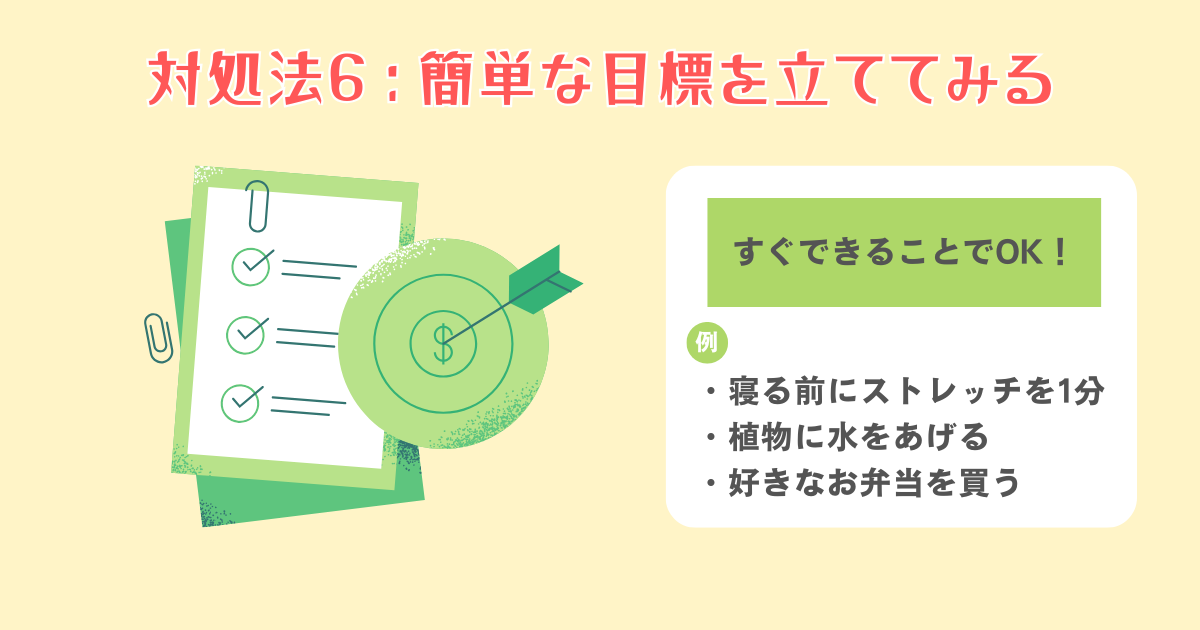

6:簡単な目標を立ててみる

「何か目標を持たなきゃ」と焦る必要はありません。大きな目標はプレッシャーになり、かえって動きづらくなります。

ここで言う目標は、必ず達成できる小さなことです。たとえば「寝る前にストレッチを1分」「植物に水をあげる」「好きなお弁当を買う」など、すぐできることから始めましょう。

「できた」という小さな成功が、自信と次の行動への意欲を少しずつ育ててくれます。

7:5分だけ外を歩いてみる

もし少し動けそうなら、外に出て5分歩いてみましょう。

太陽の光を浴びると、脳内で「セロトニン」という幸せホルモンが作られ、気持ちを落ち着かせてくれます。歩くというリズミカルな動きも、心を安定させる効果があります。

無理に遠くまで行く必要はありません。家の周りをぐるっと一周し、外の空気と光を感じるだけで、ふさぎ込んだ気分が少し軽くなるはずです。

まとめ

- ・「何をしても楽しくない」は心や体からのSOSサインかもしれない

- ・原因には疲労、生活習慣の乱れ、比較による自信低下などがある

- ・無理に元気を出すよりも、小さな行動や休養が効果的

- ・情報から距離を置くことや、昔好きだったことを思い出すのもおすすめ

- ・長く続く場合は専門機関への相談も検討する

何をしても楽しくないと感じたら、自分を責めず、まずは立ち止まって休みましょう。

原因を理解し、無理のない方法から少しずつ試すことで、気持ちはゆるやかに回復していきます。

小さな行動を重ねることで、少しずつ毎日が楽しくなっていくはずです。

それでも回復しない場合は、精神科・心療内科の受診も検討してみてください。