「急に仕事のミスが増えた……」「なかなか仕事が手につかない……」

このように感じている方は、適応障害のサインが出ている可能性があります。

適応障害は、特定のストレスがきっかけとなって心身に不調があらわれるこころの病気です。特に、仕事との関係が深いことも多く、早めに気づいて対処することが大切です。

この記事では、適応障害の症状や仕事への影響、無理なく働き続けるための工夫をまとめました。

適応障害と向き合いながら働く人の体験談も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

もしかして適応障害?仕事で感じるサインとは

ここでは、仕事中や日常生活の中で現れやすい「適応障害のサイン」について、わかりやすく解説していきます。

参照:学校や職場のストレスで具合が悪い…それって適応障害かも?精神医学の専門家に聞く、正しい適応障害の理解|東洋大学

参照:適応障害|e-ヘルスネット

適応障害とはどんな状態?

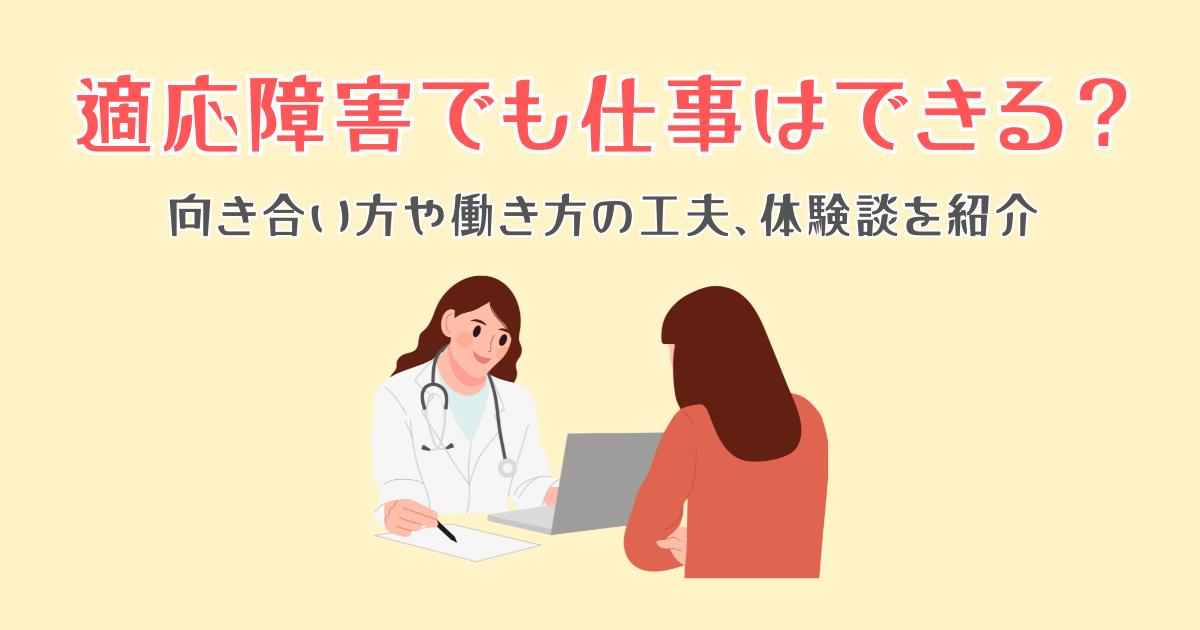

適応障害は、特定のストレスをきっかけに心や体に不調があらわれ、日常生活や仕事に影響が出る状態を指します。

仕事が原因の場合には、たとえば以下のような状況が関係していることが多いです。

・異動や転勤などの環境の変化

・昇進や役割の変化によるプレッシャー

・長時間労働による疲労の蓄積

・上司・同僚との人間関係のストレス

・自分に合わない業務内容

・パワハラやセクハラなどのハラスメント

適応障害は、ストレスの原因が比較的はっきりしていることが特徴です。

原因から距離を取ったり、環境を調整することで回復していくケースも多くあります。

仕事中に現れる適応障害のサイン

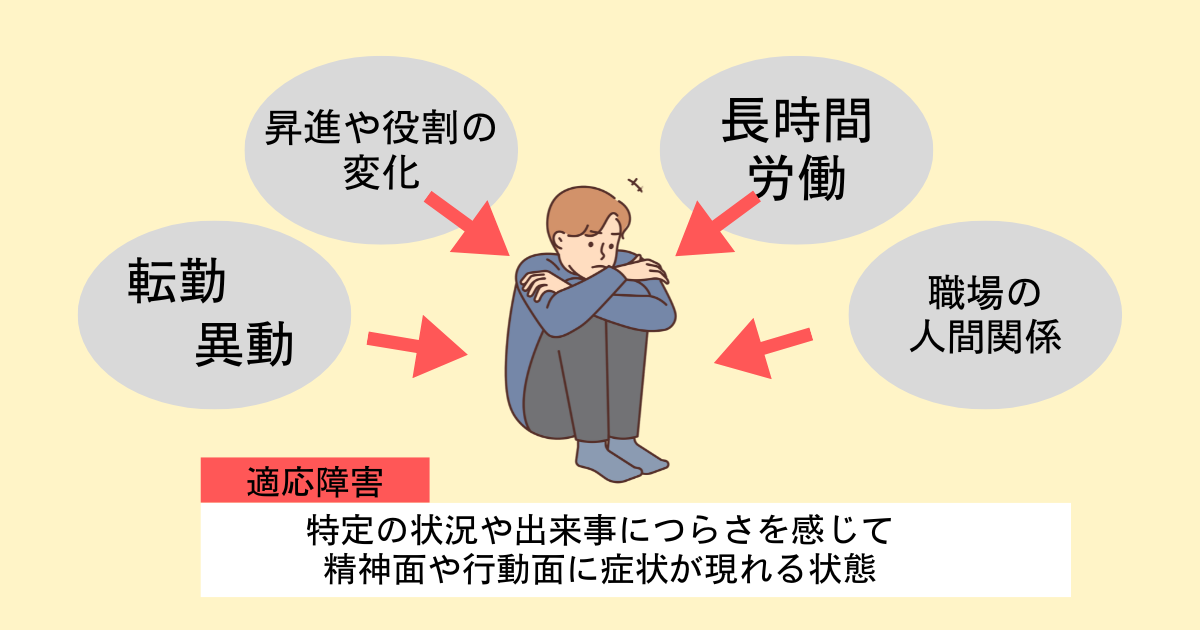

適応障害のサインは、まず仕事中の様子や行動の変化としてあらわれることが多くあります。

「前は普通にできていたのになんだかうまくいかない」と感じることが増えたら心が疲れているサインかもしれません。

たとえば、こんな変化は要注意です。

・ケアレスミスが増えた

・作業に時間がかかるようになった

・遅刻や欠勤が増えてきた

・人と話すのがおっくうになり、会話を避けがちになった

・通勤中や仕事中にふと涙が出ることがある

・ちょっとしたことでイライラしてしまう

・仕事に対するやる気や関心がわかない

こうした変化は、自分でも気づかないうちにストレスが限界に近づいているサインです。

放っておくと心身の不調につながることもあるため、早めに立ち止まって自分の状態を見つめ直すことが大切です。

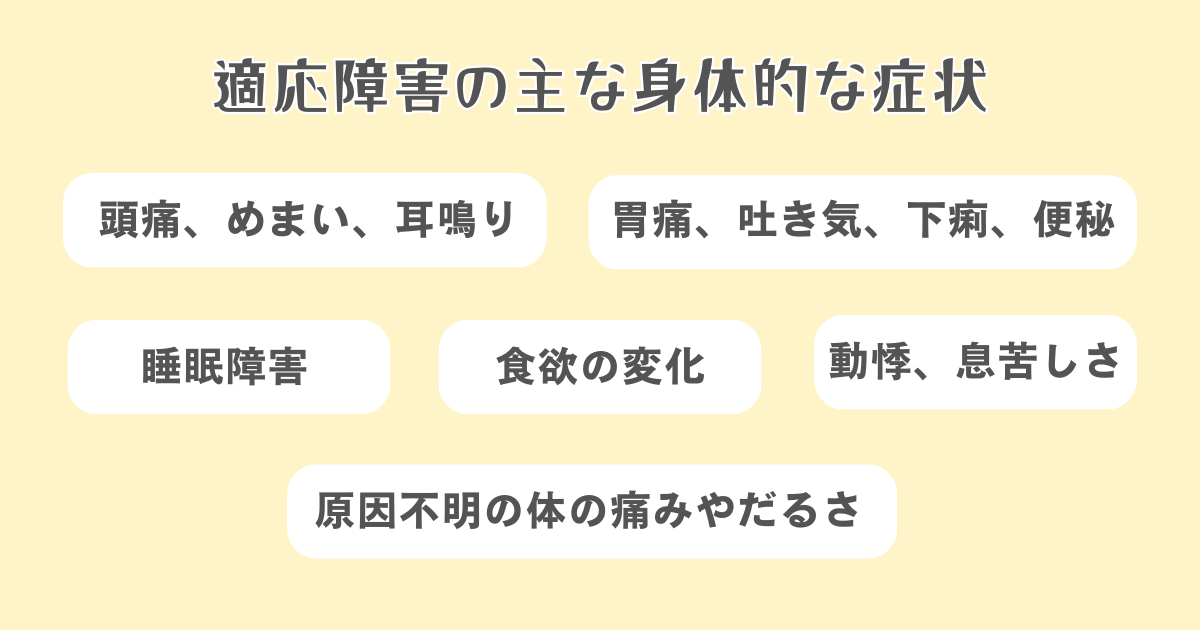

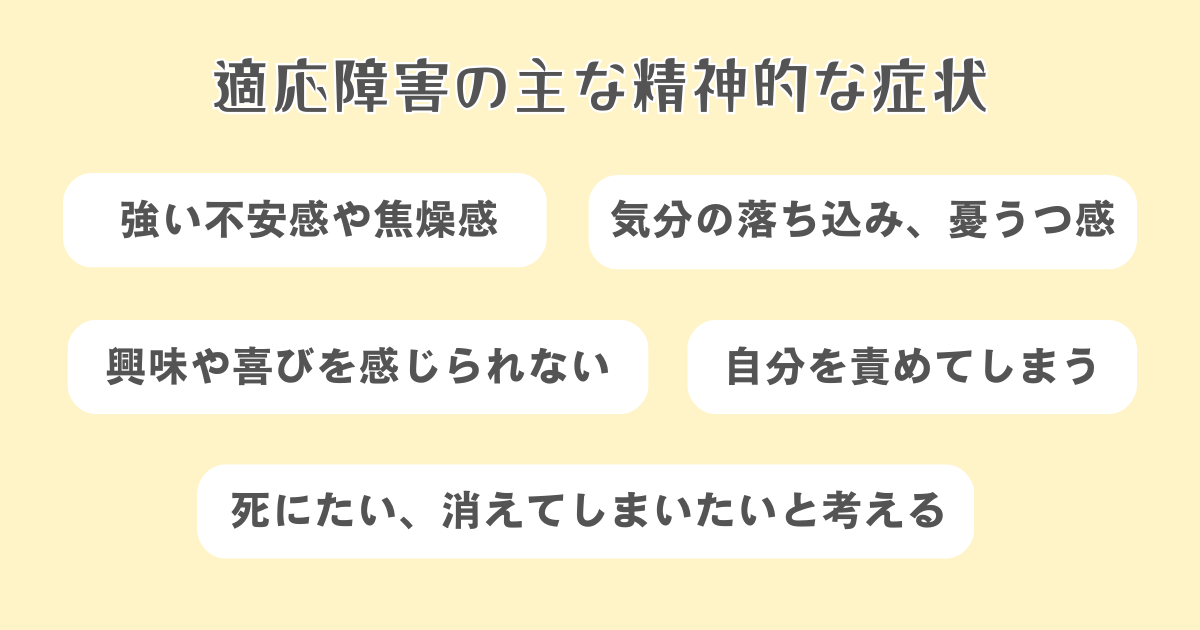

心身に現れる適応障害の症状

仕事中のミスや人間関係の変化などに加えて、心や体にも不調があらわれてくるのが、適応障害の大きな特徴です。

次のような症状が続いている場合は、無理をせず、一度立ち止まって心身の状態を見つめ直しましょう。

こうした症状がいくつも当てはまり、日常生活や仕事がつらく感じるようであれば、できるだけ早く専門医に相談することをおすすめします。

適応障害の症状についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

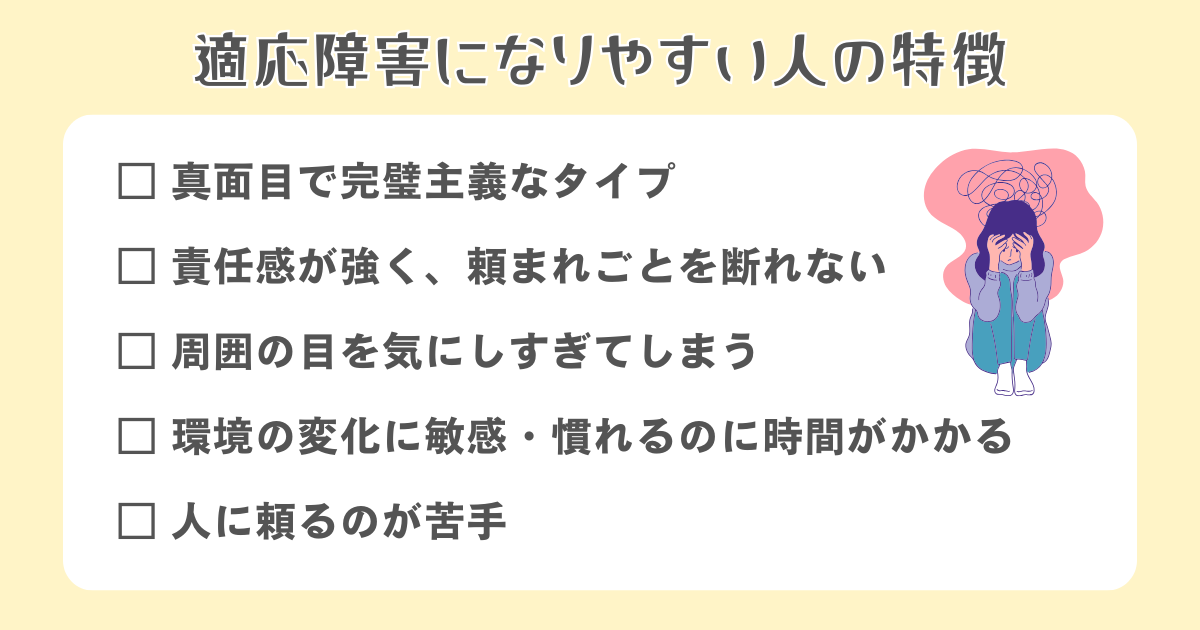

適応障害になりやすい人の特徴

適応障害は、誰にでも起こりうる心の不調ですが、性格や考え方の傾向によっては、より発症しやすいタイプもあります。

次のような傾向がある方は、知らず知らずのうちにストレスをためこみやすいため、少し立ち止まって心の声に耳を傾けてみてください。

真面目で完璧主義なタイプ

どんなことにも全力で取り組み、手を抜くことが苦手な「真面目な人」は、無意識のうちにストレスを抱え込みやすい傾向があります。

自分に厳しく、「こうあるべき」と考えやすいタイプは、疲れていることにも気づきにくいかもしれません。

責任感が強く、頼まれごとを断れない

周囲の期待に応えようとがんばりすぎてしまう人も、適応障害になりやすい傾向があります。

頼まれたことを断れず、自分のキャパシティを超えて無理をしてしまうことも少なくありません。

周囲の目を気にしすぎてしまう

「上司にどう思われるか」「周りに迷惑をかけていないか」など、他人の評価を気にしすぎるタイプも要注意です。

実際には誰も気にしていなくても、ひとりで思い悩んでしまい、ストレスをためてしまうことがあります。

環境の変化に敏感・慣れるのに時間がかかる

新しい部署や転勤など、職場環境の変化に強いストレスを感じる方は、適応に時間がかかり、その負担から心身の不調が出やすくなります。

知らない人ばかりの職場や急な変化が苦手という方は、特に注意が必要です。

人に頼るのが苦手

「周りに迷惑をかけたくない」「自分でなんとかしなければ」と思ってしまいがちな人も、適応障害になりやすい傾向があります。

一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

適応障害になりやすい人の特徴についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

適応障害が仕事に与える具体的な4つの影響

適応障害になると、心や体の調子が崩れるだけでなく、仕事のパフォーマンスや人間関係にも影響が出てくることがあります。

ここでは、適応障害が仕事にどのような影響を及ぼすのか、よく見られる4つの例を紹介します。

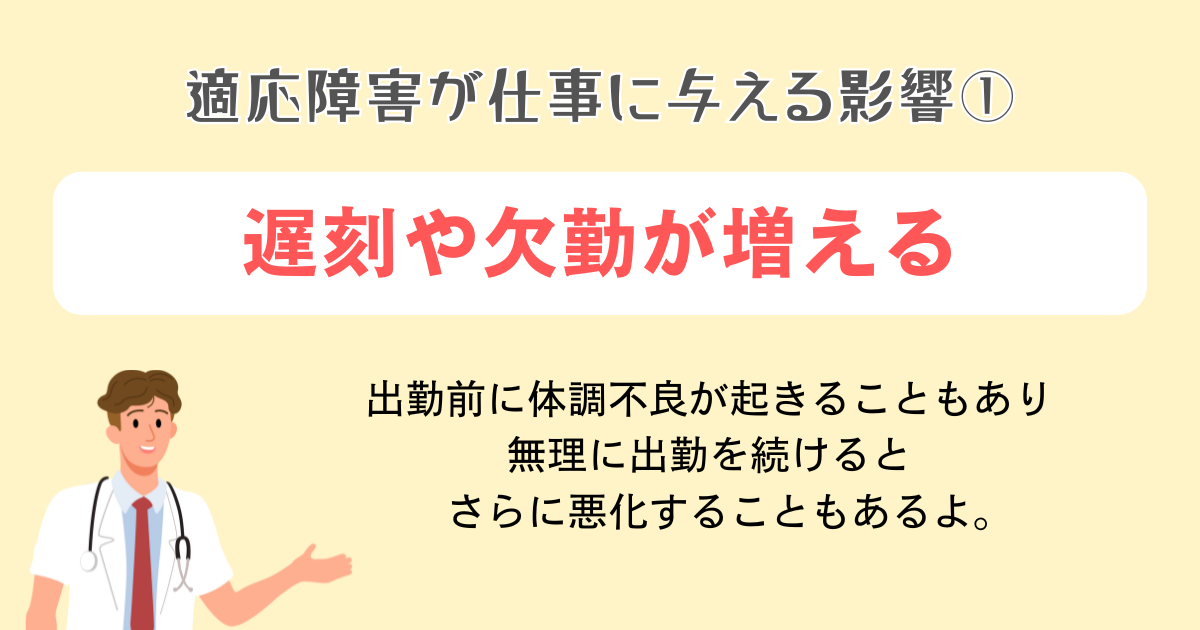

1:遅刻や欠勤が増える

適応障害になると、朝起きられない、会社に行くのがつらいと感じることが増え、遅刻や欠勤が目立つようになるケースがあります。

動悸や胃の不調、涙が出るなど、出勤前に体調不良が起きることもあり、無理に出勤を続けることでさらに悪化することも。

「最近、遅れがちかも」「休みがちになっている」と感じたら、心の疲れが限界に近づいているサインかもしれません。

2:仕事のパフォーマンスが下がる

適応障害の影響で、これまで普通にこなせていた業務が難しく感じられるようになります。

「やらなきゃいけないのに、手が動かない」「考えがまとまらない」といった状態が続くと、自信を失い、焦りや落ち込みへとつながりやすくなります。

無理にがんばり続けるよりも、心と体を整えることを優先することが大切です。

3:人間関係が悪化する

気持ちに余裕がなくなると、ささいなことでもイライラしたり、言葉がきつくなったりすることがあります。

その結果、職場でのコミュニケーションにすれ違いが生じ、人間関係の悪化につながることも。

また、人との会話を避けるようになったり、必要な連絡が後回しになったりして、ますます孤立感が強まってしまうケースもあります。

対人関係の変化に気づいたときは、心の疲れが積み重なっているサインかもしれません。

4:休職や退職につながる可能性がある

適応障害の症状が強くなると、「もうこれ以上は続けられない」「いっそ辞めてしまいたい」という気持ちが強まることがあります。

遅刻や欠勤の増加、仕事への意欲の低下、人間関係のストレスなどが重なると、心身の限界を感じて休職や退職を選択するケースも見られます。

無理を重ねる前に、医師や信頼できる人に相談し、環境を整えましょう。

適応障害になったら仕事はどうする?まず取るべき3つの行動

ここでは、適応障害と向き合いながら働くうえで、まず取ってほしい3つの行動についてまとめました。

1:精神科・心療内科を受診する

適応障害かもしれないと感じたら、まずは専門の医療機関を受診することが大切です。

「この程度で病院に行っていいのかな」とためらう方も多いですが、心の不調は目に見えにくく、自分では判断しにくいもの。

早めに相談することで、状態の悪化を防ぎ、必要なサポートや選択肢を得やすくなります。

受診の際は、症状が出はじめた時期や困っていること、仕事との関係などを簡単にメモしておくと、スムーズに話しやすくなります。

精神科・心療内科の初診について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

2:異動や業務内容・量の調整を相談する

ストレスの原因が明確な場合は、職場に異動や業務量の調整を相談することも選択肢のひとつです。

たとえば、「上司との関係がつらい」「人前で話す業務が負担」「業務量が多すぎて余裕がない」といった状況であれば、配置転換やタスクの見直しをお願いすることで負担が軽くなることがあります。

相談は勇気のいることかもしれませんが、自分を守るための大切な一歩です。

可能であれば、信頼できる上司や人事担当者に、体調の状況とあわせて伝えてみましょう。

3:休職を検討する

心身の不調が続き、仕事を続けるのがつらいと感じるようであれば、無理をせず休職を検討することも大切な選択肢のひとつです。

「休んだら迷惑をかけるのでは」「甘えだと思われないか」と不安に感じるかもしれませんが、休職は治療の一環であり、決して特別なことではありません。

適応障害は、環境から少し距離を取ることで回復に向かいやすい病気です。自分を守るために、まずはしっかりと休むことを優先しましょう。

適応障害による休職についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

適応障害と向き合いながら働く人の体験談

適応障害と診断されたとき、「この先ちゃんと働いていけるのかな」「自分だけがこんな状態なのでは…」と、不安になってしまう方も少なくありません。

でも実際には、悩みながらも自分に合った働き方を見つけて、前を向いている人たちがたくさんいます。

ここでは、適応障害を経験しながらも、休職・復職・転職を経て自分らしい働き方にたどり着いた3人の事例をご紹介します。

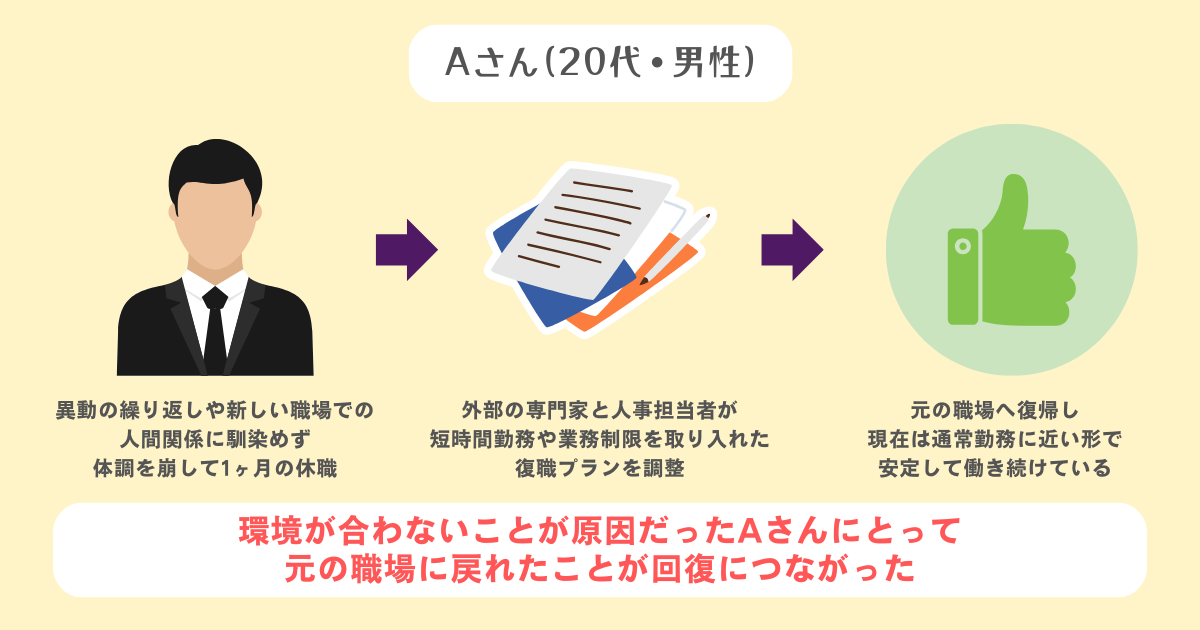

異動によるストレスを乗り越え、元の職場復帰で順調に働けたAさんのケース

Aさん(20代・男性)は、小売業で販売業務を担当していました。

異動の繰り返しや新しい職場での人間関係に馴染めず、体調を崩して1ヶ月の休職に至ります。

休職中は、外部の専門家と人事担当者が連携しながらサポートを行い、短時間勤務や業務制限を取り入れた復職プランを調整。元の職場への復帰が実現しました。

復職後も「無理をしすぎない」「できないことは伝える」などのセルフケアを意識し、現在は通常勤務に近い形で安定して働き続けています。

環境が合わないことが原因だったAさんにとって、元の職場に戻れたことが回復につながりました。

出典:平成21年度 厚生労働省委託事業 メンタルヘルス不調の労働者の再チャレンジ支援のための専門家派遣事業に係る総括報告書【好事例編】|(社)全国労働衛生団体連合会

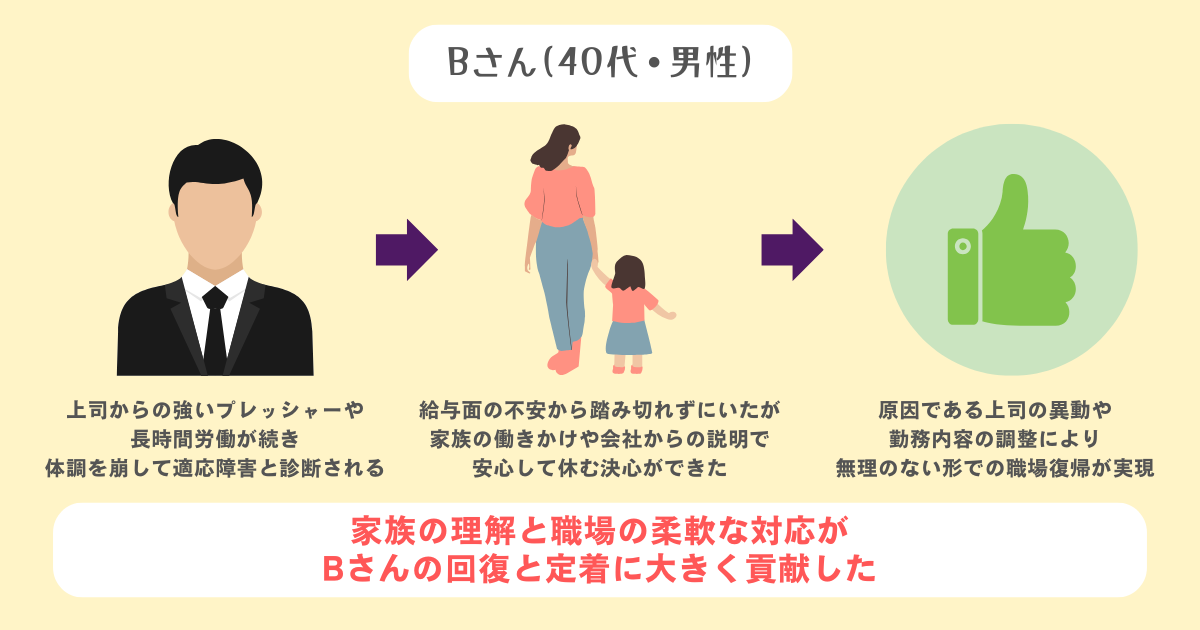

家庭の支えと職場の配慮が復職を後押ししたBさんのケース

Bさん(40代・男性)は、研究開発職として勤務していましたが、上司からの強いプレッシャーや長時間労働が続き、体調を崩して適応障害と診断されました。

休職当初は、給与面の不安から療養に踏み切れずにいましたが、家族の働きかけや会社からの丁寧な説明により、安心して休む決心ができたといいます。

復職の際には、ストレス要因となっていた上司の異動や勤務内容の調整が行われたことで、無理のない形での職場復帰が実現。現在も通院を続けながら、安定した勤務が続いています。

家族の理解と職場の柔軟な対応が、Bさんの回復と定着に大きく貢献した事例です。

出典:家族の支援を得て円滑な職場復帰につながった事例|こころの耳

【実体験】転職で自分に合った働き方にたどり着いた私のケース

私(30代・女性)は以前、教育関連の仕事に就いていました。

責任感の強い職場で気を張る日々が続き、ある時、心と体のバランスを崩してしまい、適応障害と診断されて休職することに。

1度目の休職では、しっかり休んだことで無事に復職し、しばらくは仕事を続けられていました。

しかし、数年後に再び同じような不調が現れ、2度目の休職を経験。このとき「同じ環境ではもう難しいかもしれない」と感じ、初めて転職を真剣に考えるようになりました。

その後、在宅でできる仕事に就き、今は通勤や人間関係の負担を感じることなく、自分のペースで働ける環境に落ち着いています。

転職は不安もありましたが、今では「自分を大事にできる働き方を選べてよかった」と思えるようになりました。

なお、1度目の休職から復職に至るまでの経緯については、こちらの記事でも紹介しています。あわせてご覧ください。

適応障害でも働きやすい仕事のポイント

適応障害を抱えながら働くには、環境や働き方の選び方がとても大切です。

症状が落ち着いてきても、以前と同じように働こうとすると、再び心身のバランスを崩してしまうこともあります。

ここでは、無理なく働き続けるために知っておきたい「働きやすい仕事や職場環境の特徴」について紹介します。

ストレスの原因から離れられる環境が確保できる

適応障害からの回復や再発を防ぐためには、ストレスのもとになっている環境から少し距離を置くことが大切です。

たとえば、人間関係に悩んでいる職場や、強いプレッシャーがかかる業務、長時間の通勤などは、それだけで心や体に大きな負担がかかってしまいます。

まずは、自分がどんな場面で疲れやすいのか、どんな環境がつらく感じるのかを振り返ってみましょう。

そのうえで、できるだけ負担の少ない働き方を選んでいくことが、長く無理なく働き続けることにつながります。

自分のペースで仕事を進めやすい

適応障害の症状があると、集中力が続かなかったり、急な変化に対応するのが難しく感じることがあります。そんなとき、自分のペースで取り組める仕事は心の負担をぐっと減らしてくれます。

たとえば、納期にゆとりがある仕事や急ぎの対応が少ない職場、周囲とペースを合わせすぎなくていい環境は、体調の波があっても安心して働きやすいと感じられるでしょう。

その日の体調に合わせて、無理なく取り組めるペースで働けるかどうかを意識してみてください。

コミュニケーションの負担が少ない

適応障害の回復期や再発予防を考えるうえで、人との関わり方は大きなポイントになります。

特に、こまめな報連相や雑談、電話応対などの多さがストレスになっていた方は、コミュニケーションの少ない仕事環境を選ぶことが回復につながる場合もあります。

人と関わること自体が悪いわけではありませんが、必要以上に気を遣ったり、相手の顔色をうかがってしまったりする環境では、心が休まらないことも。

最小限の会話で済む業務やメール・チャットでやり取りができる職場など、自分にとって負担にならない距離感を意識してみましょう。

ルーティンワーク中心である

毎日やることが大きく変わらず、一定の流れで進められる仕事は、気持ちが安定しやすいというメリットがあります。

適応障害のある方にとって、予測できない業務や突発的な対応は大きな負担になることがあるため、ルーティンワークが中心の仕事は相性が良いとされています。

たとえば、事務作業やデータ入力、清掃など、決まった作業を繰り返す仕事は、心身に大きな刺激を与えず、安心して取り組みやすくなります。

「今日は何が起きるんだろう」と不安を感じやすい方は、あらかじめ業務の流れが決まっている仕事を選ぶのもひとつの方法です。

在宅勤務やフレックスタイムなど柔軟な働き方ができる

適応障害のある方にとって、働く場所や時間の自由度が高いことは、心身の負担を減らすことにつながります。

通勤のストレスや決まった時間に合わせるプレッシャーがなくなるだけでなく、体調の波を受け入れて調整できるのは大きなメリットです。

在宅勤務やフレックスタイム制度のある職場であれば、自分のリズムに合わせて働くことが可能です。

少しずつ体を慣らしたい時期や、調子のいい時間帯に集中したいときにも、柔軟な働き方ができる環境はとても心強い選択肢になるでしょう。

まとめ

- 「仕事がつらい」と感じたら、心と体のサインを見逃さず早めに専門医へ

- 適応障害はストレスの原因がはっきりしていることが多く、環境の見直しが効果的

- 業務内容や人間関係の悩みは、ひとりで抱え込まず職場と相談を

- 自分に合った働き方や職場環境を探すことが、安心して働き続けるために大切

適応障害は、仕事のストレスや環境の変化がきっかけで心身に不調があらわれる病気です。

ミスや欠勤、人間関係のトラブルなどが増えてきたと感じたら、それは体からのサインかもしれません。

仕事を無理に続けるのではなく、環境調整や休職といった行動を早めに検討することが回復につながります。

つらい症状に悩んでいる方は、まず精神科・心療内科を受診することを検討してみてください。