「最近、仕事に行くのがしんどい」「上司との関係がつらくて限界かも」

そんなふうに感じながらも、「休職していいのかな」「どう伝えればいいんだろう」と悩んでいませんか?

適応障害は、身近なストレスがきっかけで心と体に不調が現れるこころの病気です。無理を続けて悪化する前に、適切なタイミングで休職することは、決して甘えではなく大切な治療の一環です。

この記事では、適応障害で休職を検討している方に向けて、休職すべきサインや診断から手続きの流れ、会社への伝え方、休職中の過ごし方や注意点まで、必要な情報をわかりやすくまとめました。

筆者自身の体験談も交えながらお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

もしかして適応障害かも?休職を考えるべきサインとは

ここでは、適応障害とはどんな状態なのか、そして休職を考え始めるべきサインについて解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

参照:ストレスで鬱になってしまった。「適応障害」って知っていますか?【精神科医が一般の方向けに病気や治療を解説するCh】

参照:適応障害|e-ヘルスネット

適応障害とはどんな状態?

適応障害は、特定のストレスをきっかけに心や体に不調が現れ、日常生活や仕事に支障が出ている状態です。仕事が原因となるケースには、以下のようなものがあります。

・異動や転勤

・昇進や役割の変化

・長時間労働

・職場の人間関係(上司、同僚、部下など)

・仕事内容とのミスマッチ

・パワハラやセクハラなどのハラスメント

ストレスの原因がはっきりしているため、その原因から距離を置くことで回復に向かうケースが多く見られます。

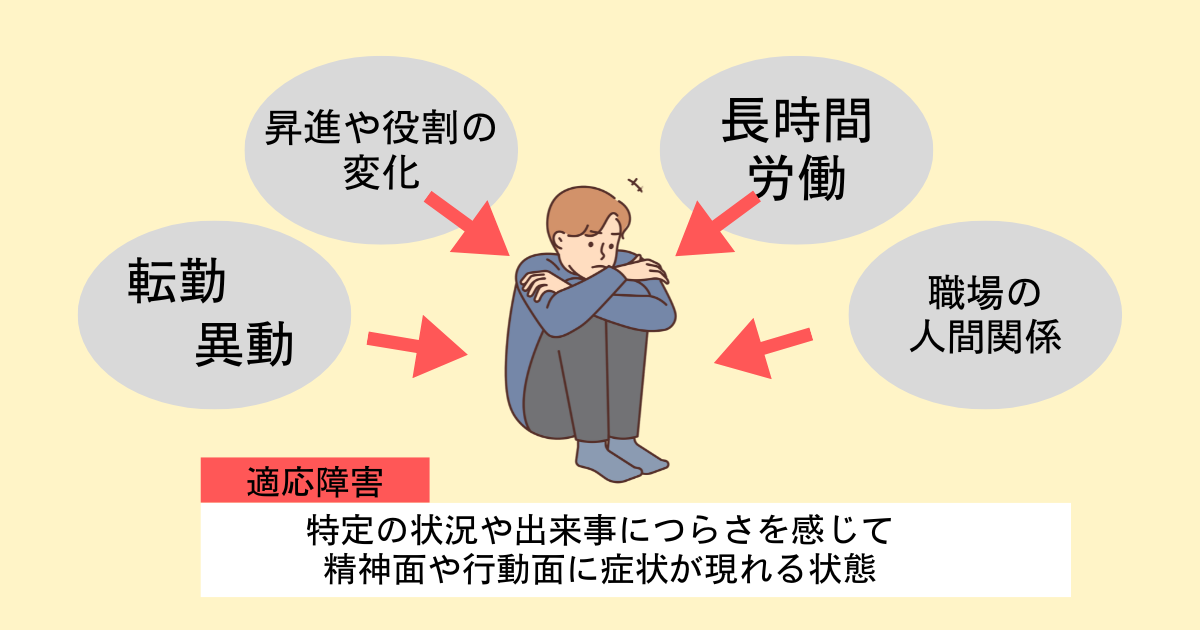

仕事や職場で起こるこんなサインに注意

適応障害のサインは、まず仕事中の行動や態度に現れることがあります。「以前はできていたのに…」と感じることが増えたら、注意が必要です。

これらのサインは、単なる「甘え」や「やる気の問題」ではなく、心がSOSを発している証拠かもしれません。

休職を検討すべき心身の不調

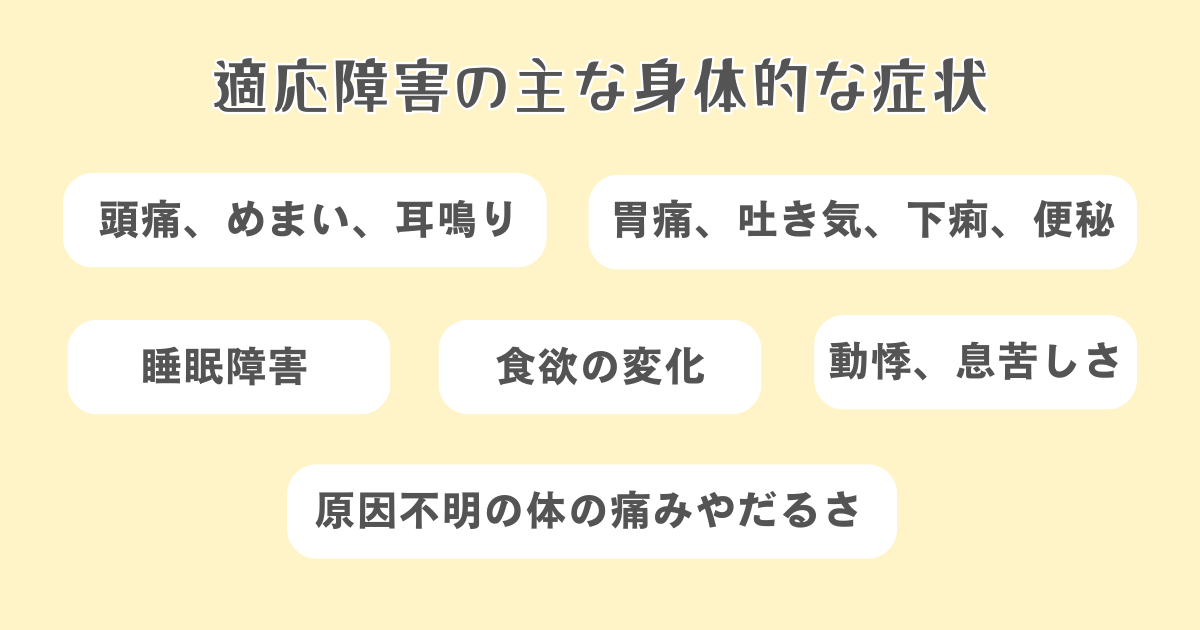

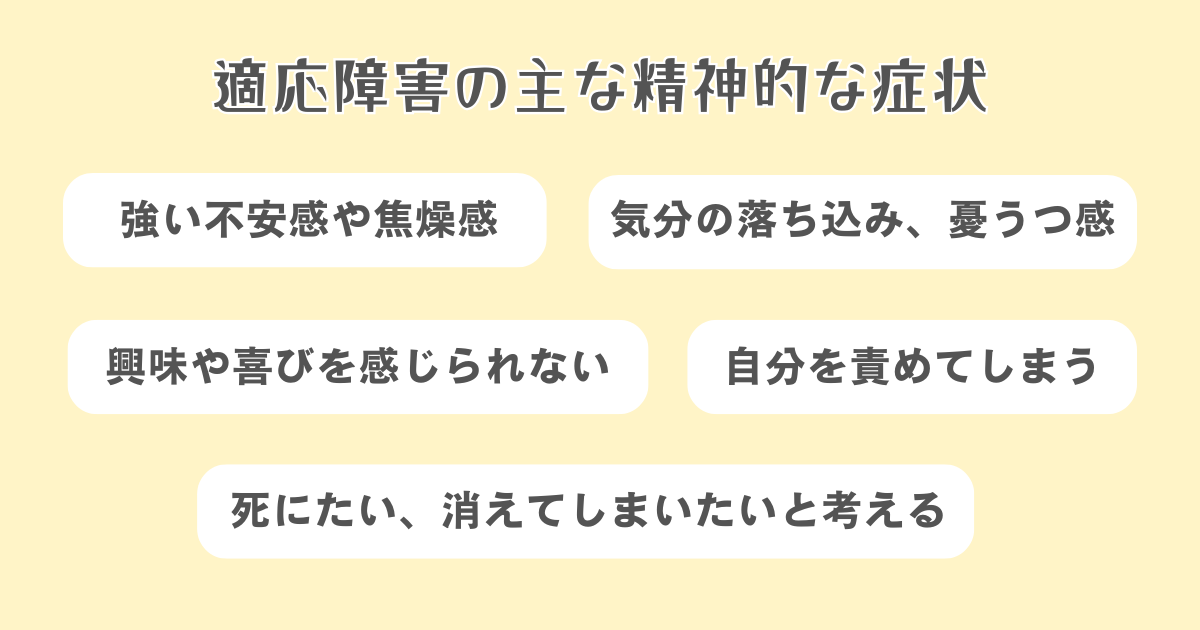

仕事でのサインとあわせて、心や体にも不調が現れてきます。以下のような症状が続いている場合は、無理せず休職を検討すべき段階かもしれません。

これらの症状が複数当てはまり、日常生活を送るのが困難だと感じているなら、まずは専門医に相談することが大切です。

適応障害の症状についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

適応障害で休職するまでの具体的な流れを4ステップで解説!

適応障害で休職を決意しても、具体的な進め方がわからず、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、適応障害で休職する際の具体的な手順を4ステップで解説します。

ステップ1:心療内科・精神科を受診する

まずは、心療内科または精神科を受診しましょう。「精神科に行くのは抵抗がある…」と感じるかもしれませんが、適応障害は専門的な診断と治療が必要な疾患です。また、休職に必要な「診断書」をもらうためにも、医師の診察は欠かせません。

多くのクリニックは予約制のため、事前に電話やWebで予約を取りましょう。初診は時間がかかることもあるため、スケジュールに余裕のある日を選ぶのがおすすめです。

診察ではスムーズに伝えられるよう、以下の点をあらかじめメモしておくと安心です。

・いつから、どのような症状で困っているか(できるだけ具体的に)

・症状の原因として思い当たること(仕事内容、人間関係、労働時間など)

・日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか

・休職を考えていること、診断書が必要であること

遠慮せず、ありのままの状態を正直に伝えましょう。

ステップ2:医師に診断書を作成してもらう

診察の結果、医師が休職が必要だと判断した場合は「診断書」を作成してもらいます。診断書は、病気や怪我によって一定期間働くことが困難であると証明する公的な書類であり、会社に休職を申請する際に必要です。

診断書は診察当日に発行されることもありますが、医師の判断やクリニックの方針によっては後日になる場合もあります。

適応障害の診断書について、発行のタイミングや診断基準など、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

ステップ3:会社の上司や人事に相談・報告する

診断書を受け取ったら、会社に休職の意向を伝え、相談を進めます。まずは直属の上司に報告し、その後、人事や総務などの担当部署と手続きを進めるのが一般的です。

会社の就業規則や休職に関するルールも事前に確認しておきましょう。

伝える内容は次のとおりです。

・医師から適応障害と診断されたこと

・休職が必要と診断されたこと(診断書がある旨も伝える)

・診断書に記載された期間

・休職中の連絡方法や業務の引継ぎについて相談したいこと

診断書を提出するタイミングや方法についても、このタイミングで確認しておくと安心です。具体的な伝え方については「会社に休職をどう伝える?不安を減らす伝え方を解説!」にて後述します。

ステップ4:会社の指示に従って休職手続きを行う

上司や人事への報告が済んだら、会社の指示に従って休職の手続きを進めましょう。手続きの内容は会社によって異なりますが、一般的には休職届の提出や診断書の提出が求められます。

手続きで確認すべきポイントは次の4つです。

・必要な書類と提出期限

・休職中の連絡頻度や連絡手段

・社会保険料の支払い方法

・傷病手当金の申請方法

わからない点は、遠慮せず人事担当者に確認しましょう。

会社に休職をどう伝える?不安を減らす伝え方を解説!

適応障害で休職を決めたとしても、「どうやって伝えればいいのか」と悩む方は少なくありません。特に心身が弱っているときは、上司と話すこと自体が大きな負担になります。

ここでは、会社への伝え方の選択肢と無理のない伝え方のコツ、拒否されたときの対処法を紹介します。

電話・メール・対面…どの方法がいい?

休職を伝える方法は一つではありません。ご自身の体調や状況、会社の文化などを考慮して、最も負担の少ない方法を選びましょう。それぞれのメリット・デメリットを理解しておくと、判断しやすくなります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 対面 | 表情や声で誠意が伝わりやすい | 体調が悪いと負担が大きい |

| 電話 | 比較的早く伝えられる | ニュアンスが伝わりにくく、話した内容が記録として残らない |

| メール | 自分のペースで伝えられ、送信・受信の記録が残る | 返信が来るまで時間がかかる場合がある |

体調に不安がある場合は、まずメールで連絡するのもOKです。たとえば、「体調不良のため、まずはメールにて失礼いたします」と一言添えると丁寧な印象になります。

いずれの場合も、まずは直属の上司に連絡を入れるのが基本です。その後の具体的な手続きは、多くの場合、人事担当者と診断書の提出や面談などを通じて進めていきます。

うまく話せないときは?伝え方のコツと例文

心身が疲れていると、考えがまとまらなかったり、うまく言葉にできなかったりすることがあります。そんなときは、すべてを完璧に話そうとせず、伝えるべきポイントを絞るのがコツです。

まず、「医師から適応障害と診断されたこと」「休職が必要と判断されたこと」「診断書があること」「診断書に記載された休職期間」の4点を、簡潔に伝えられれば十分です。

細かい経緯や病状まで詳しく説明する必要はありません。もし原因を詮索されたくない場合は、「医師の指示でしばらく休養が必要とのことです」と伝えるだけでも大丈夫です。

また、話す内容や聞きたいことをあらかじめメモにまとめておくと安心です。電話や対面で話す場合でも、手元にメモを置いておけば焦らず伝えやすくなります。

不安や緊張で感情的になってしまいそうなときこそ、できるだけ冷静に事実を伝えることを意識してみてください。それだけで、伝えるハードルはぐっと下がります。

以下にメールで伝えるときの例文と電話で伝えるときの例文を紹介します。そのままコピペしてもOKですので、ぜひ参考にしてください。

メールで伝える場合の例文

件名:【〇〇(自分の氏名)】休職に関するご相談

〇〇部長(上司の役職・氏名)

いつもお世話になっております。〇〇です。

突然のご連絡失礼いたします。

この度、心療内科を受診したところ、「適応障害」と診断され、医師より〇ヶ月間の休職が必要との指示を受けました。つきましては、〇月〇日より休職させていただきたく、ご相談させて頂けますでしょうか。

診断書もいただいておりますので、ご指示に従い提出いたします。

現在、体調が優れず、直接お話しするのが難しい状況のため、まずはメールにてご連絡させていただきました。大変申し訳ございません。

業務の引継ぎ等につきましては、ご迷惑をおかけしないよう、できる限り対応させていただきたいと考えております。具体的な進め方について、ご相談させていただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますようお願い申し上げます。

部署名

氏名

電話で伝える場合の例文

「お疲れ様です。〇〇です。今、少しお時間よろしいでしょうか?」

(上司の許可を得て)

「ありがとうございます。実は、先日体調が悪く心療内科を受診したところ、適応障害と診断されまして、医師から〇ヶ月間の休職が必要だと言われました。診断書もいただいています。つきましては、休職をお願いしたく、ご相談させて頂いてもよろしいでしょうか。」

(上司の反応を聞きつつ)

「ありがとうございます。業務の引継ぎなど、ご迷惑をおかけしないように進めたいと考えております。詳細については、別途メールをお送りするか、改めてお時間をいただくことは可能でしょうか?」

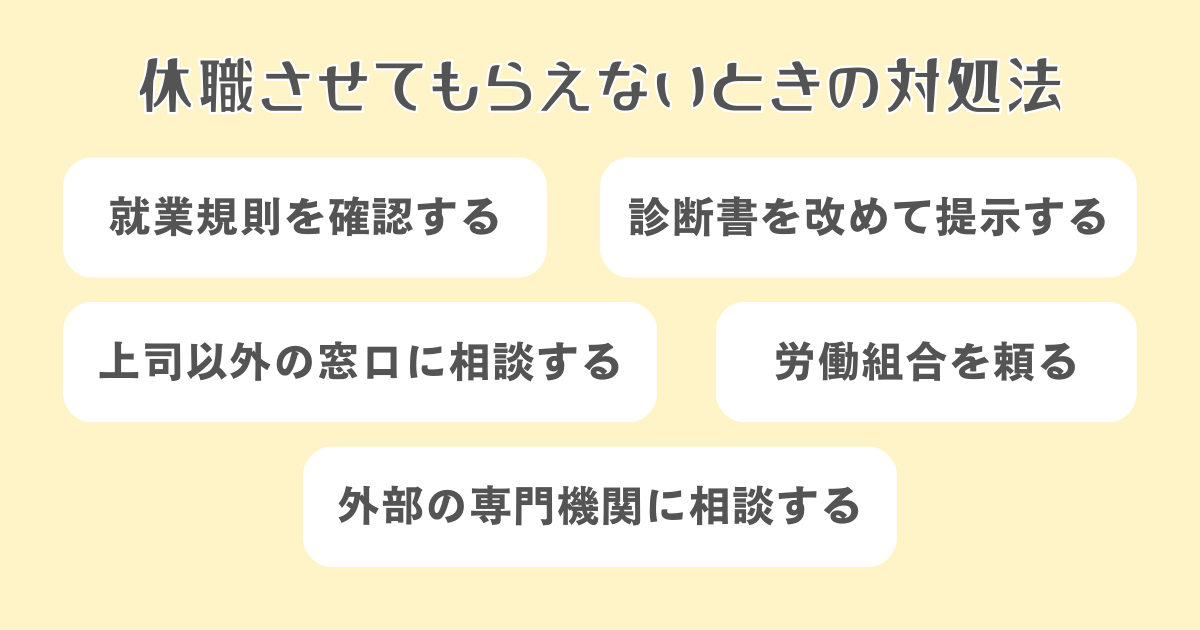

休職させてもらえないとき・拒否されたときの対処法

通常、医師の診断書があれば休職は認められますが、まれに「人手が足りない」「診断書だけでは難しい」といった理由で、会社側が休職に難色を示すことがあります。

しかし、医師が休職を必要と判断している以上、会社が正当な理由なくこれを拒否するのは、労働者の心身を守る「安全配慮義務」に反する可能性があります。

社内での解決が難しいときは、外部に相談することも選択肢の一つです。

総合労働相談コーナー(労働基準監督署)は全国の労働局や労働基準監督署内に設置されており、無料で労働問題に関する相談ができます。

また、法テラス(日本司法支援センター)では、法的なトラブル解決のための情報提供や経済的に余裕のない方への無料法律相談、弁護士費用の立替えなどを行っています。

休職を拒否されたからといって、すぐに諦める必要はありません。一人で抱え込まず、信頼できる人や機関に相談しながら、心身を守る行動を取っていきましょう。

また、休職を申し出た際に退職を勧められるケース(退職勧奨)もありますが、安易に応じる前に、まずは休職して回復に専念することを最優先に考えてください。

【体験談あり】適応障害での休職期間はどれくらい?

休職を決めたあとに気になるのが、「どのくらい休めばいいのか」ということではないでしょうか。ここでは、適応障害における休職期間の目安と、筆者自身の体験をもとにその考え方を解説します。

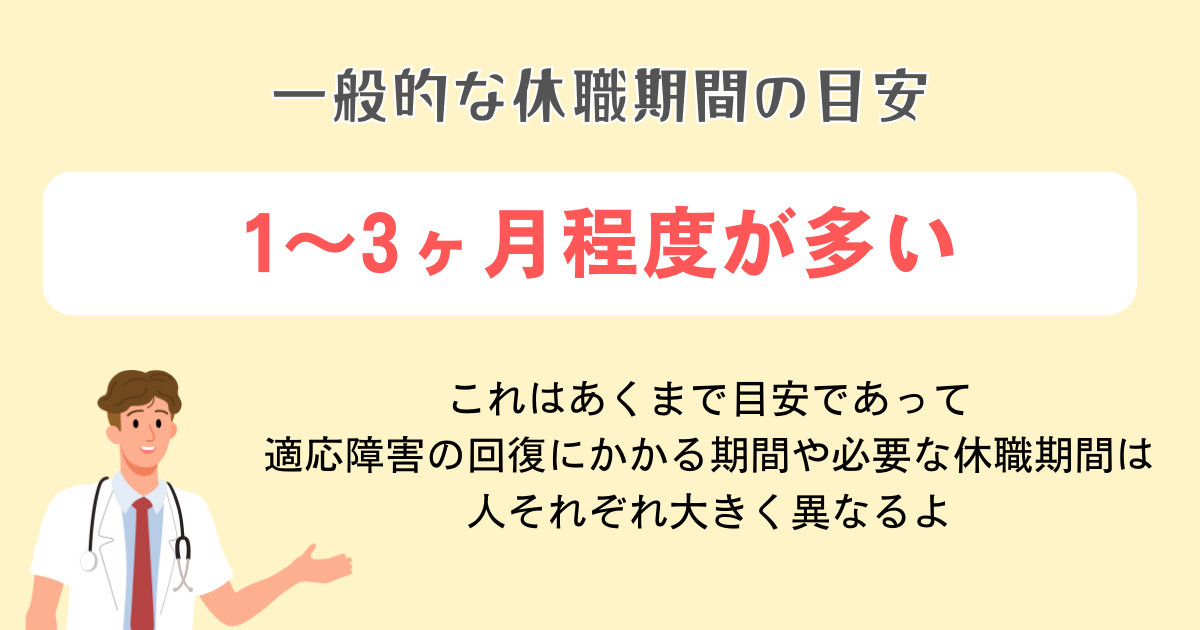

一般的な休職期間の目安は?

まず前提として、適応障害の回復にかかる期間や必要な休職期間は、人それぞれ大きく異なります。 症状の重さや原因、性格、サポート体制、治療への取り組み方など、さまざまな要因で変わるため、「この期間休めば必ず治る」という明確な基準はありません。

その上で、一般的な目安としては、最初の診断書では1~3ヶ月程度の休養を指示されることが多いようです。これは、まず心身をしっかりと休ませ、消耗したエネルギーを回復させるために必要な期間と考えられています。

ただし、これはあくまで最初の目安です。予想以上に回復が順調に進むこともあれば、思ったように症状が改善せず、休職期間の延長が必要になることも少なくありません。

休職期間は、定期的な通院を通して医師が回復状況を見ながら判断します。自己判断で復職を急いだり、逆に長く休みすぎたりするのは避けましょう。

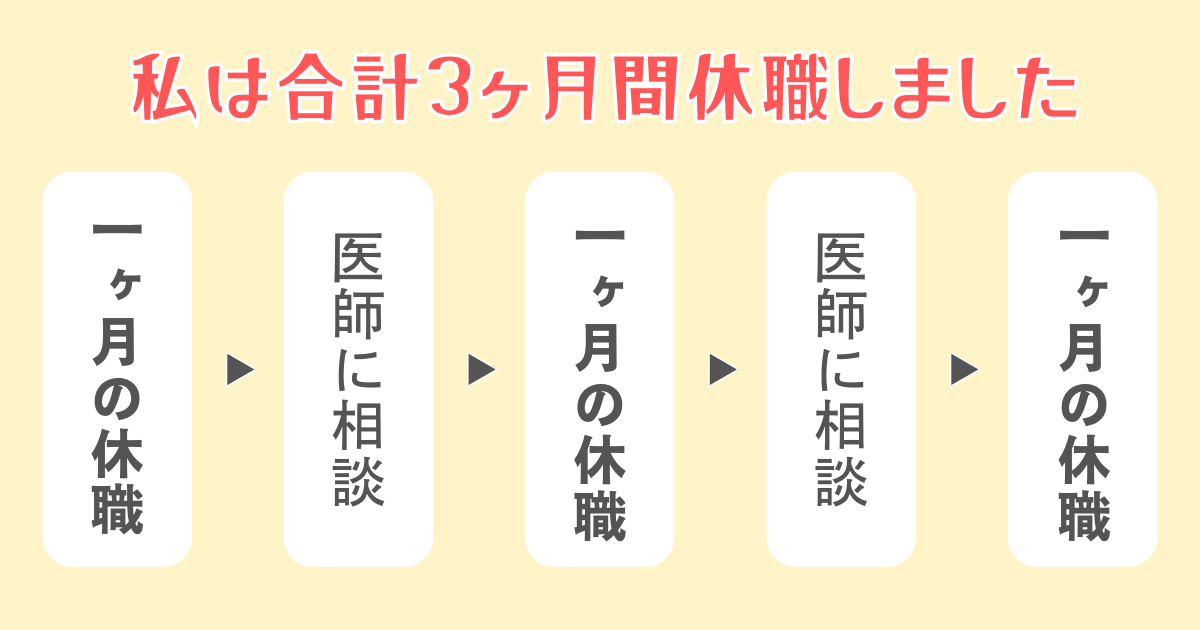

【体験談】私の場合は延長をしながらの3ヶ月間でした

筆者自身も過去に適応障害と診断され、休職した経験があります。

最初に心療内科で診断書を書いてもらった際、記載された休職期間は「1ヶ月」でした。当時は、「1ヶ月も休めるなら、きっと元気になれるはず」と少しホッとしたのを覚えています。

ところが、実際に休職に入ってみると、最初の2週間ほどは気分の落ち込みや不眠が続き、ほとんど寝て過ごす日々でした。1ヶ月が近づく頃には、「本当に復職できるのかな…」という不安が大きくなっていきました。

そこで、再診の際に正直な気持ちを医師に伝えたところ、「もう少し休みましょう」と再度1ヶ月の延長をすすめられ、診断書を再発行して会社に提出。さらに1ヶ月の休職を認めてもらいました。

2ヶ月目も焦らず回復に努めましたが、それでも職場に戻ることへの不安は消えず、もう一度医師に相談。結果的に、合計で3ヶ月間の休職を取ることになりました。

これはあくまで「私の場合」です。2週間で回復する人もいれば、半年、1年、もっと長い期間が必要な方もいます。

大切なのは、周囲と比べることなく、自分の心と体の声に耳を傾け、医師と相談しながら、必要な期間しっかりと休養を取ることです。「延長したい」と感じたら、遠慮なく医師に相談しましょう。

適応障害の休職期間中の過ごし方

休職に入っても、「どう過ごせば回復につながるの?」と戸惑う方は多いものです。特に「仕事を休んでいること」に罪悪感を抱き、焦りや不安を感じることもあるでしょう。

しかし、休職は治療の一環であり、必要な時間です。ここでは、適応障害からの回復を目指すための過ごし方をご紹介します。

参照:適応障害|九州大学

参照:適応障害の診断と治療|平島 奈津子

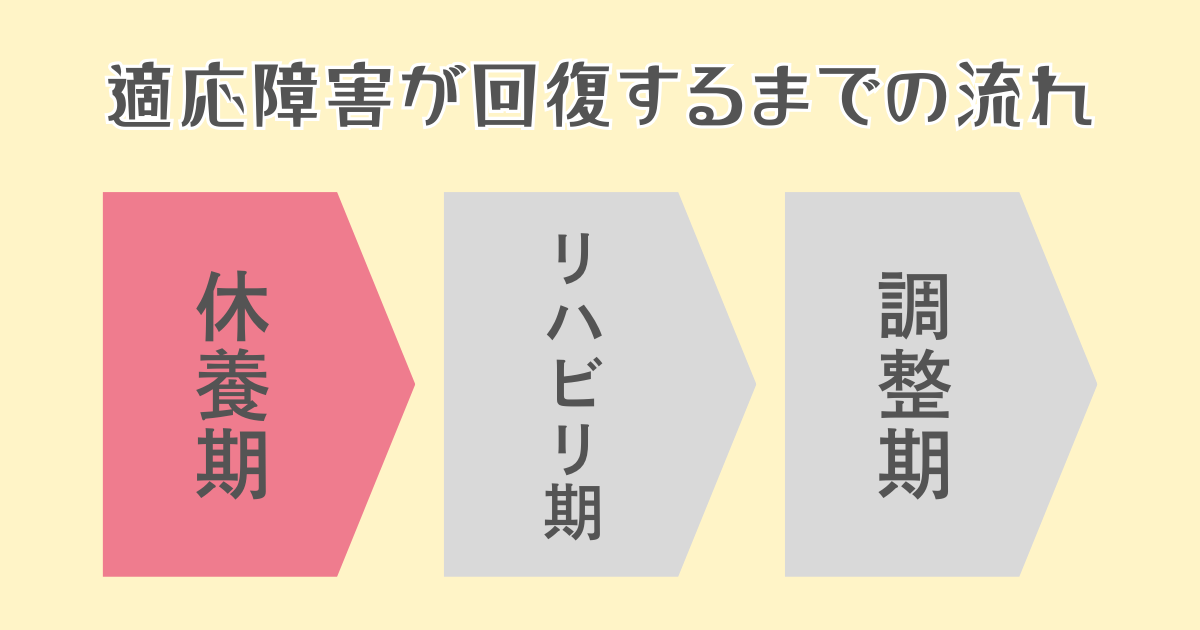

【休養期】とにかく休む!罪悪感を手放そう

休職の初期は、心も体も疲れきっている状態。この時期に必要なのは、「とにかく休むこと」です。難しいことは考えず、エネルギーの回復を最優先にしましょう。

・睡眠をしっかりとる

・無理のない範囲で好きなこと・心地よいことをする

・最低限の家事以外はしない

・仕事のことは考えない

・「何もしない自分」を責めない

この時期は気分の波があったり、日中に強い眠気を感じたりすることもありますが、焦らなくて大丈夫です。「今は休むとき」と割り切って、自分をゆるめてあげましょう。

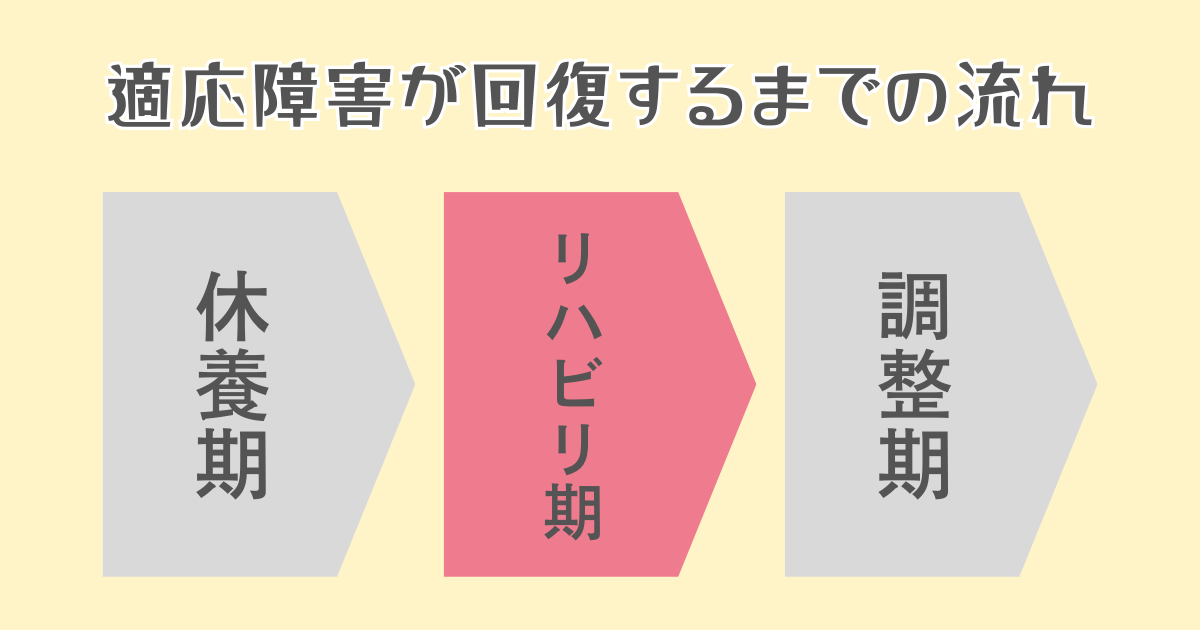

【リハビリ期】少しずつ活動を始める際のポイント

十分な休養が取れ、少しずつ心身のエネルギーが回復してきたら、「リハビリ期」に入ります。ここでは、無理のない範囲で少しずつ活動量を増やしていきます。

・生活リズムを整える

・軽い運動を取り入れる

・短時間の外出をしてみる

・集中力を使う活動を少しする

・自分のストレスパターンを無理のない範囲で振り返る

この時期に大切なのは、「無理なく」「少しずつ」前に進むことです。もし活動して疲れたり気分が落ち込んだりしたら、また休養に戻って構いません。一進一退をくり返しながら、ゆっくり回復していくのが自然な流れです。

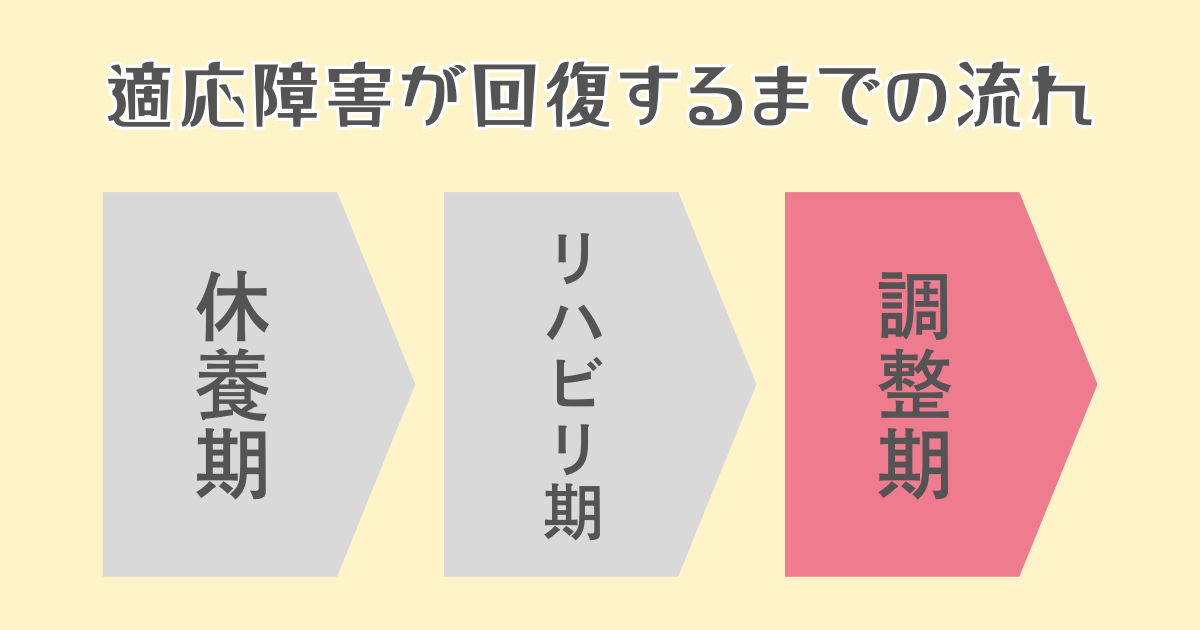

【調整期】復職や次のステップに向けた準備

体調が安定し、意欲も戻ってきたら、「調整期」に入ります。ここでは、復職や今後のキャリアを見据えた準備を、少しずつ始めていきましょう。

・生活と体力のリズムを整える

・会社と復職に向けた相談をする

・再発防止策を考える

・復職以外の選択肢も検討する

この時期は、主治医とも密に連携を取りながら、焦らず慎重に進めることが大切です。

適応障害の治療法や回復過程について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

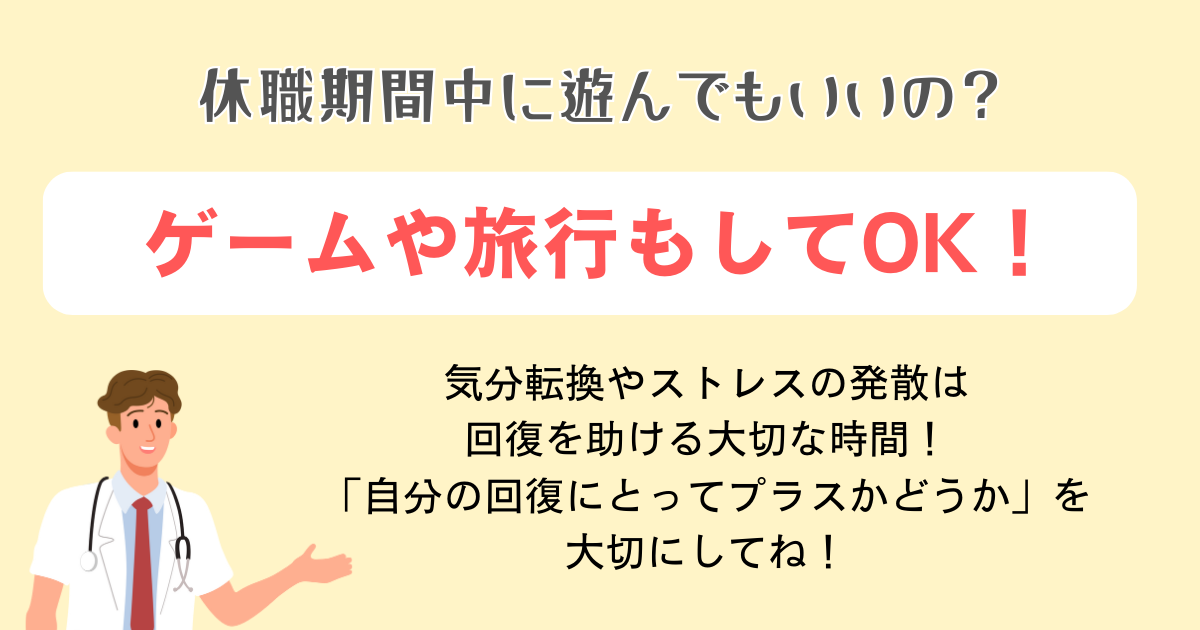

休職期間中に遊んでもいいの?ゲームや旅行はNG?

「休職中なのに遊んでいて大丈夫?」「ゲームや旅行をしていたら、会社の人に悪く思われるのでは…」

そんな不安を感じる方は多いですが、医師の許可があり、回復につながるのであれば、遊ぶことはまったく問題ありません。むしろ、気分転換やストレスの発散は、回復を助ける大切な時間でもあります。

適応障害の治療では、ストレスから離れて心身を休めることが最優先です。「楽しい」「心地よい」と感じることは、心の栄養となり、回復を後押ししてくれます。

会社に対しても、どこで何をしているかを細かく伝える義務はなく、「医師の指示で休んでいる」という事実があれば十分です。わざわざ遊んだことを報告する必要はありません。

「誰かにどう思われるか」ではなく、「自分の回復にとってプラスかどうか」という視点を大切にしましょう。

私も休職中、体調が安定してきたリハビリ期〜調整期にかけて、医師に相談の上で、好きなアーティストのライブへ行きました。それまで塞ぎ込んでいた気持ちがふっと軽くなり、純粋に「楽しい」と感じられたことで、回復への一歩を実感できた瞬間でした。

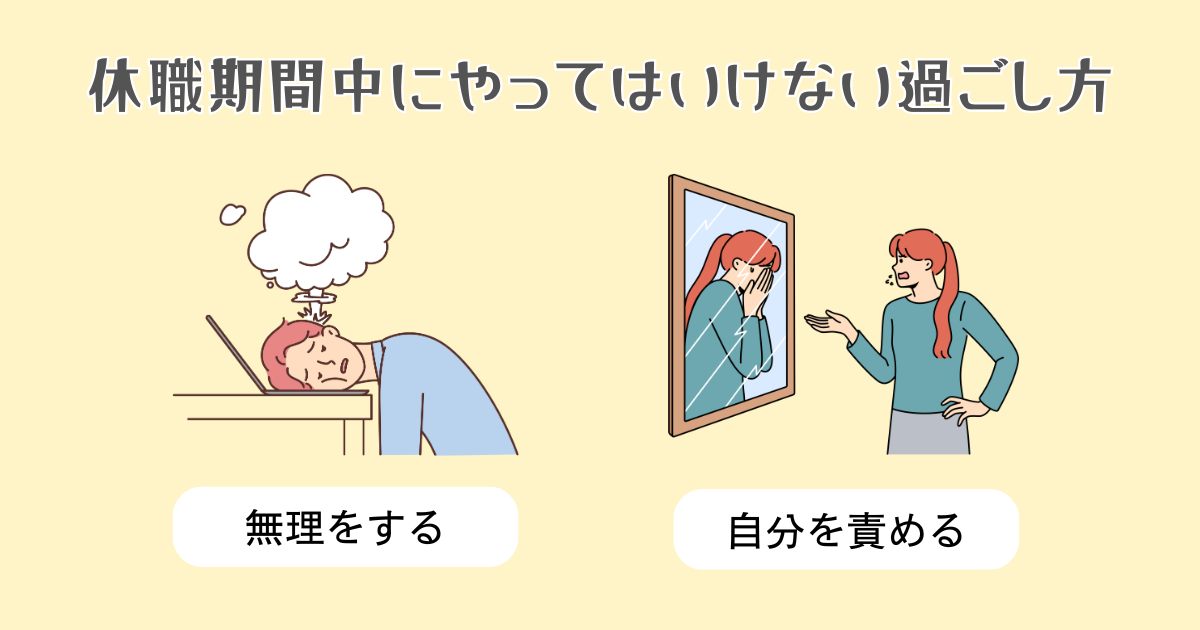

休職期間中にやってはいけない過ごし方

休職期間は、心と体を回復させるための大切な時間です。しかし、過ごし方によっては回復の妨げになってしまうこともあります。次のような行動には注意しましょう。

・体調が整わないうちに無理に活動を始める

・昼夜逆転など、不規則な生活を続ける

・気分転換のつもりで過度に飲酒してしまう

・仕事に関する連絡や情報をチェックする

・焦って退職や転職などの重大な決断をする

・「自分が悪い」と責め続ける

特に大切なのは、無理に頑張らないこと、そして自分を責めないことです。休職は甘えではなく、心と体を立て直すための大切な時間です。焦らず、自分の回復を最優先に過ごしていきましょう。

まとめ

- 休職を検討すべき心身の不調が現れたらまず専門医に相談!

- 会社に休職を伝える方法は自分の体調や状況などを考慮して決める!

- 適応障害での休職期間は一般的に1~3ヶ月程度!

- 休職期間中はストレスから離れて心身を休めることが最優先!

適応障害による休職は、決して逃げではなく、心と体を守るための大切な選択です。

診断から手続き、会社への伝え方まで不安も多いかもしれませんが、必要なステップを踏めば、無理なく進めることができます。

休職期間中は、「何もしない」ことにもしっかり意味があります。焦らず、自分のペースで過ごしながら、少しずつ心と体を整えていきましょう。