気分の落ち込みや不安など、心の不調を感じるとき、それが「適応障害」なのか「うつ病」なのか、判断に迷うことも少なくありません。

これらの疾患は似たような症状が現れる一方で、発症のきっかけや症状の出方、治療の進め方には明確な違いがあります。

本記事では、適応障害とうつ病それぞれの特徴を整理し、見分けるための5つのポイントや移行リスクについてもわかりやすく解説します。

>>すぐに「適応障害とうつ病の主な5つの違い」を知りたい方はこちら

適応障害とうつ病の基本的な特徴

適応障害とうつ病は、どちらも心の不調を引き起こしますが、それぞれ発症のきっかけや症状の出方に違いがあります。

まずは両者の特徴を個別にみていきましょう。

参照:適応障害|こころの耳

参照:うつ病|厚生労働省

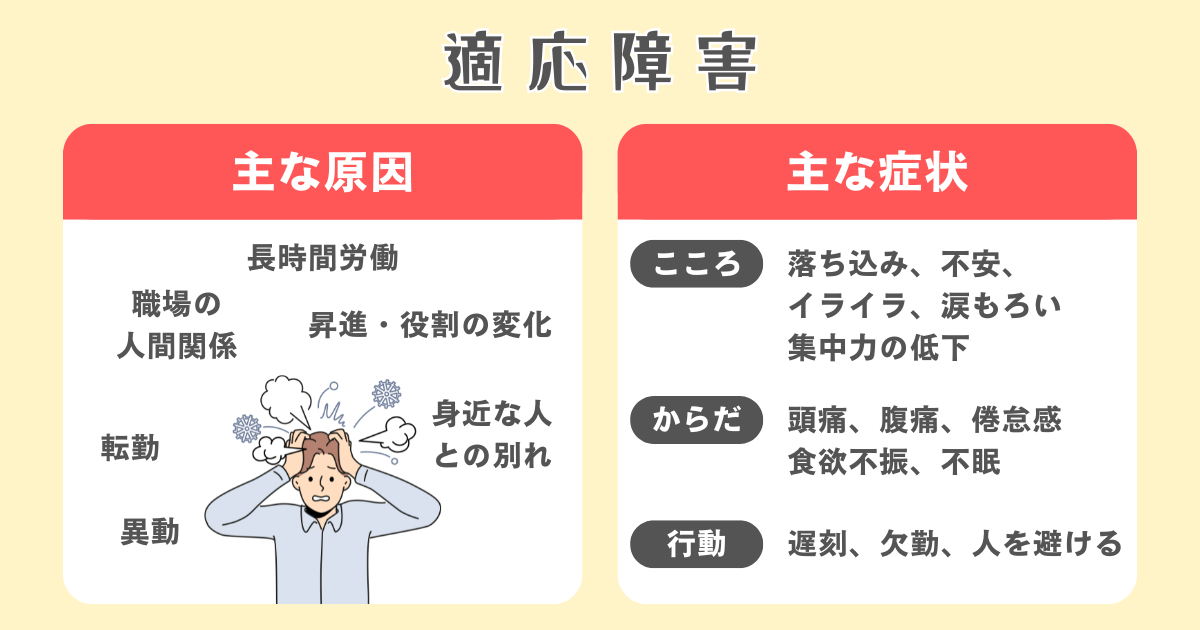

適応障害とは「特定のストレスが原因で心身に不調が出る状態」

適応障害は、職場や学校での人間関係、転勤、引っ越し、身近な人との別れなど、特定のストレスが引き金となって心身に不調が現れる状態です。

ストレスを受けてから3ヶ月以内に、気分の落ち込み、不安、イライラ、涙もろさ、集中力の低下などの精神症状や、頭痛・腹痛・倦怠感・食欲不振・不眠といった身体症状が見られます。遅刻や欠勤、人との接触を避けるといった行動の変化もよく見られるのが特徴です。

ストレスから離れると症状が落ち着きやすい一方で、ストレスが続けば症状も長引く傾向があります。

適応障害の症状について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

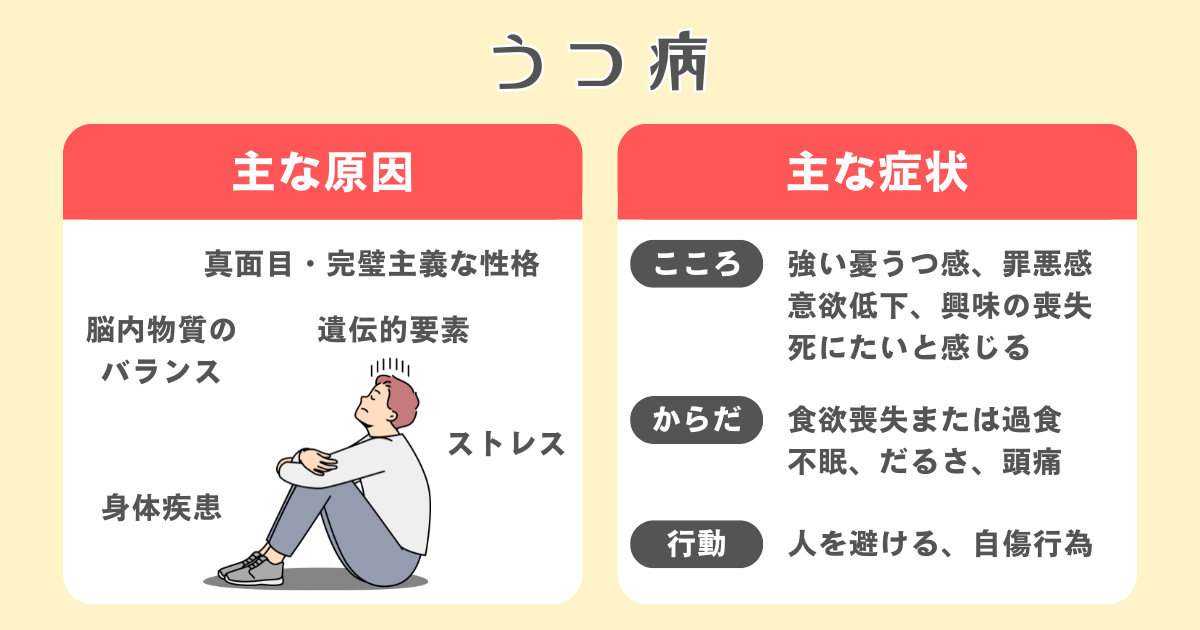

うつ病とは「脳のエネルギーが低下し、気分が落ち込む病気」

うつ病は、強い気分の落ち込みや好きだったことへの興味を失う状態が長期間続く病気です。一時的な気分の落ち込みとは異なり、脳のエネルギーが枯渇したような状態と表現されます。

原因は、ストレスや性格傾向、遺伝的要素、脳内物質の乱れ、身体疾患などが複雑に関係しており、特定のきっかけがはっきりしないこともあります。

うつ病の症状について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

適応障害とうつ病の主な5つの違いを表で解説!

| 適応障害 | うつ病 | |

|---|---|---|

| 原因 | 特定のストレスがある | 原因がはっきりしないことが多い |

| 症状の現れ方 | ストレス状況下で強くなる | ストレスの有無にかかわらず持続する |

| 期間 | 6ヶ月以内に収まることが多い | 数ヶ月〜年単位の治療が必要 |

| 興味・関心の変化 | 楽しめることもある | 完全に失われる |

| 治療法 | 環境調整が中心 | 薬物療法や精神療法が中心 |

一見よく似ている適応障害とうつ病ですが、実は見分けるポイントがいくつか存在します。

ここからはそれぞれについて詳しく解説します。

参照:適応障害の診断と治療|平島奈津子

参照:うつ病|こころの情報サイト

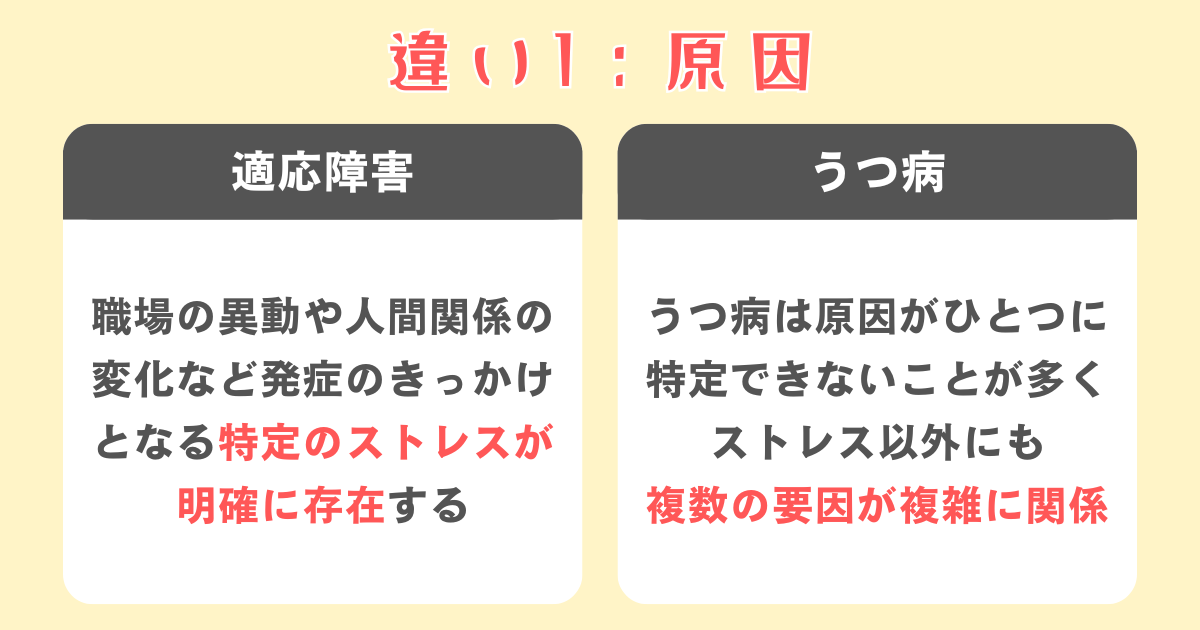

1:【原因】特定のストレスか

適応障害は、職場の異動や人間関係の変化など、発症のきっかけとなる特定のストレスが明確に存在するのが特徴です。このストレスがなければ症状は出にくい傾向があります。

一方、うつ病は原因がひとつに特定できないことが多く、ストレスに加えて、脳の機能変化や遺伝的要因、性格傾向、慢性的な体の病気など、複数の要因が複雑に関係しています。明確なストレスがない場合でも発症することがあります。

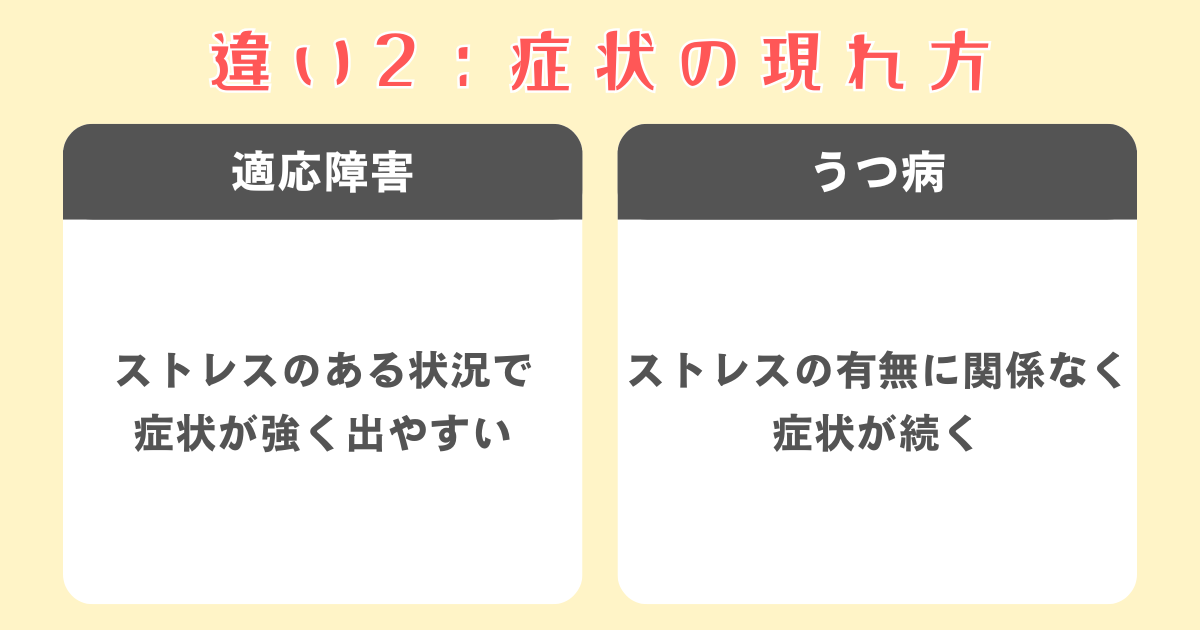

2:【症状の現れ方】ストレス状況下で症状が変化するか

適応障害は、ストレスのある状況で症状が強く出やすいのが特徴です。たとえば、出勤前や苦手な人と会う時に強い不安や落ち込みが現れますが、ストレス源から離れると気分が軽くなり、休日に趣味を楽しめることもあります。

一方、うつ病ではストレスの有無に関係なく症状が続くのが特徴です。1日中ほぼ毎日、気分の落ち込みや意欲の低下が続き、楽しいことにも反応できず、休日も気力が出ない状態が続くことが多く見られます。

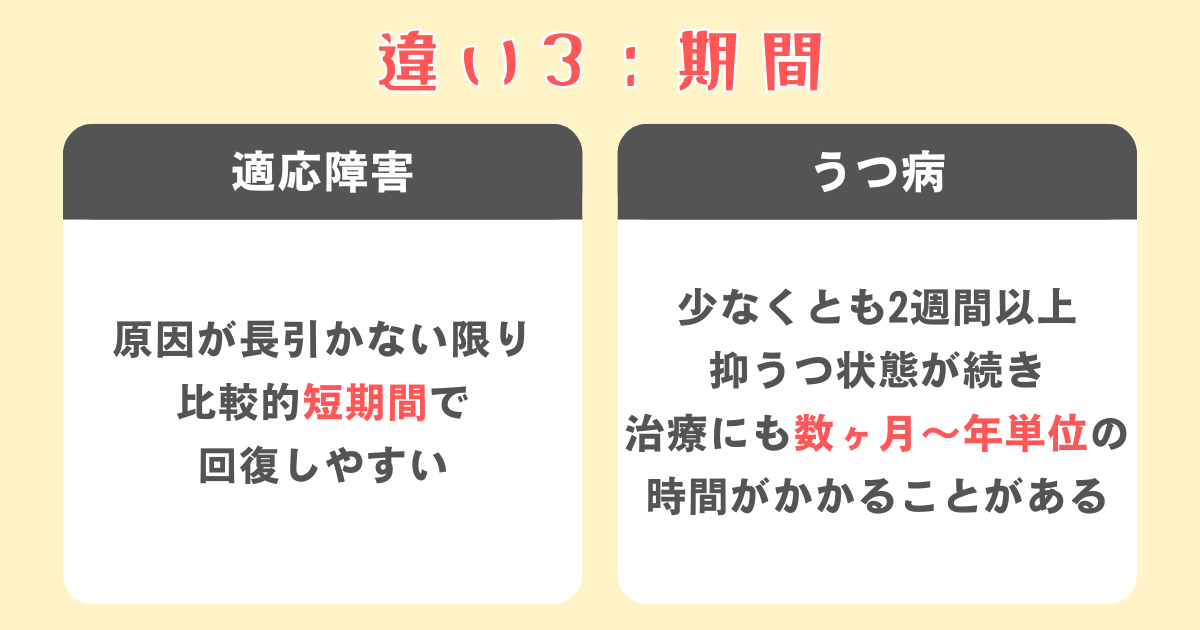

3:【期間】症状が続く期間が長いか

適応障害は、ストレスとなる出来事から3ヶ月以内に症状が現れ、ストレスが解消されれば6ヶ月以内に改善するとされています。原因が長引かない限り、比較的短期間で回復しやすいのが特徴です。

一方、うつ病は、診断上少なくとも2週間以上、抑うつ気分や興味の喪失が続く必要があり、治療にも数ヶ月〜年単位の時間がかかることがあります。適応障害よりも長期的に症状が持続する傾向です。

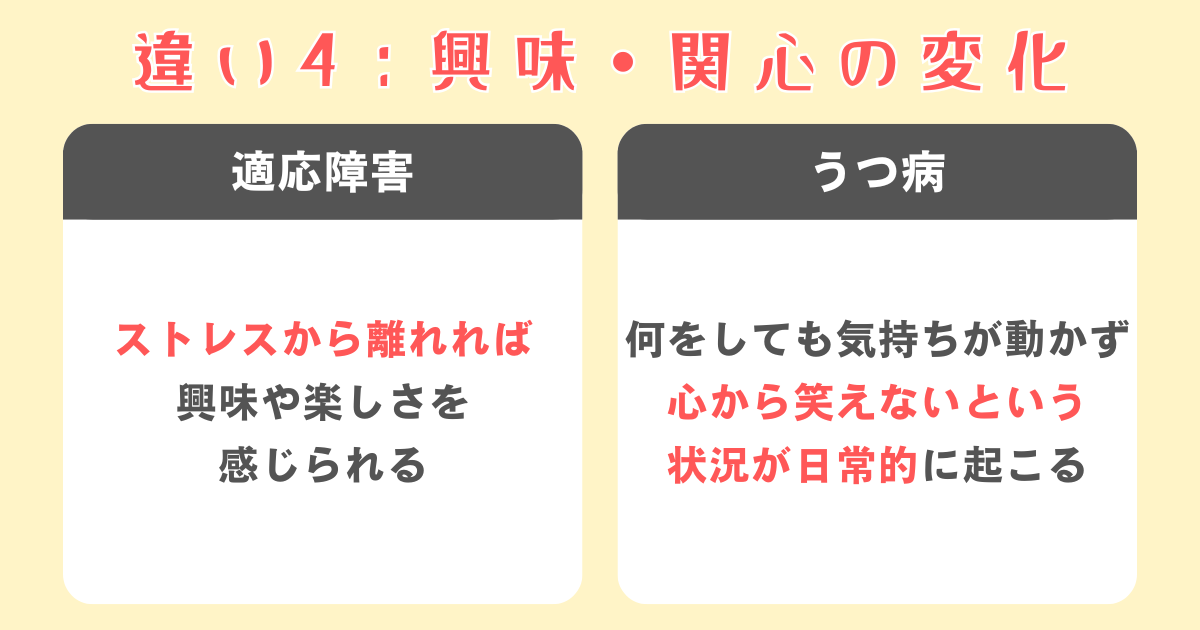

4:【興味・関心の変化】楽しめることがあるか

適応障害では、ストレスのある場面ではつらく感じても、ストレスから離れれば興味や楽しさを感じられるのが特徴です。たとえば、平日はつらくても、週末には好きな映画や外食を楽しめる場合もあります。

一方、うつ病では「興味や喜びの喪失(アンヘドニア)」が典型的な症状で、以前好きだったことにもまったく関心が持てず、楽しいと感じられない状態が続きます。何をしても気持ちが動かず、心から笑えないという状況が日常的に起こるのが特徴です。

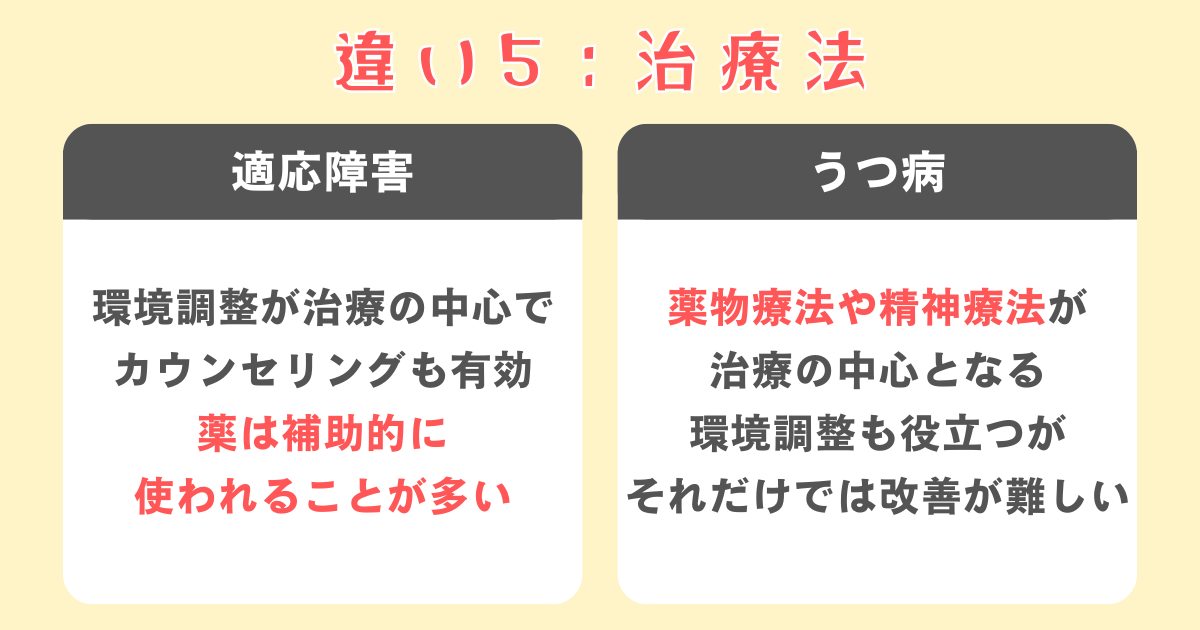

5:【治療法】環境調整が中心か

適応障害では、原因となるストレスへの環境調整が治療の中心です。職場の配置転換や休職などでストレスから離れること、カウンセリングによるストレス対処法の習得が効果的です。薬は補助的に使われます。

一方、うつ病は、まずしっかり休養を取ることが基本で、抗うつ薬などの薬物療法や認知行動療法などの精神療法が治療の中心となります。環境調整も役立ちますが、それだけでは改善が難しいケースが多く見られます。

適応障害とうつ病、それぞれの治療法については下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

【注意】適応障害からうつ病へ移行・併発する可能性もある

適応障害と診断されても油断はできません。ストレスが長期間続いたり、十分に休めなかったりすると、より重い「うつ病」へ移行することがあります。

特に、気分の落ち込みが常に続き、何をしても楽しめなくなるような場合は要注意です。また、適応障害とうつ病が同時に存在する(併発)ケースもあります。

こうした悪化を防ぐには、ストレスの原因を特定して環境を調整する、一人で抱え込まずに家族や信頼できる人、医師・カウンセラーに相談するなどが重要です。

特に仕事によるストレスが原因である適応障害の場合、休職することで回復につながる事例が多数あります。

休職については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

- 適応障害とうつ病は「原因」「症状」「治療法」に明確な違いがある

- 適応障害は特定のストレスが引き金、うつ病は複合的な要因で発症することが多い

- 症状の出方や持続期間にも差があり、適応障害は比較的短期で改善しやすい

- うつ病は興味や喜びを完全に失うことが多く、長期的な治療が必要になる

- 放置すると適応障害がうつ病に移行・併発する可能性もあるため、早めの対処が重要

適応障害とうつ病は、似たような症状を持ちながらも、原因・症状の持続性・治療アプローチに明確な違いがあります。

また、適応障害が放置されることでうつ病へと移行したり、併発したりするケースもあるため、早めの対応と専門的な支援が重要です。

まずは心療内科や精神科で相談してみる、職場の産業医や人事に状況を伝える、必要であれば休職を検討するなど、できることから進めましょう。

自己判断が難しい場合も多いため、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。