「なんだか最近、躁鬱の周期が短くなっている気がする…」「周期が短いとなにか悪い影響があるのかな…」と悩んでいませんか?

双極性障害では気分の波があるのが特徴ですが、その周期についてはあまり知られることがありません。

そこで本記事では、双極性障害の周期についてわかりやすく解説しています。切り替わりのキッカケやサイン、躁鬱の周期と上手に付きあうためのポイントについても解説していますので、ぜひ最後までごらんください。

躁鬱の周期は決まってる?周期や期間について解説

躁鬱(双極性障害)の気分の波には、はっきりとした決まりはありません。

たとえば「双極性Ⅰ型は1年周期」や「双極性Ⅱ型は3ヶ月周期」といった一般的な法則はなく、周期の長さや変化の仕方は人によって大きく異なります。

典型的なパターンとしては、躁状態からうつ状態、そして再び躁状態に至るまでの「気分エピソードの周期」は、数ヶ月から数年に及ぶとされます。しかし実際には、数年に一度しか気分の波がこない方もいれば、1年に複数回繰り返す方もいます。

病気の初期や治療が不十分なときには周期が短くなることもありますが、治療によって安定してくると、波の間隔が長くなることも期待できます。

「最近、周期が短くなっている気がして不安…」と考えるより、「今回は少し短い周期なのかも」と受け止めるのもひとつの方法です。ただし、不安が強いときや生活に支障があるときには、自分だけで抱え込まず、信頼できる専門家に相談してみると解決の糸口が見つかるかもしれません。

躁鬱の周期における4つのパターンについて解説

双極性障害では、躁状態やうつ状態を繰り返す特徴があります。ここでは、その特徴を4つに分けて解説します。

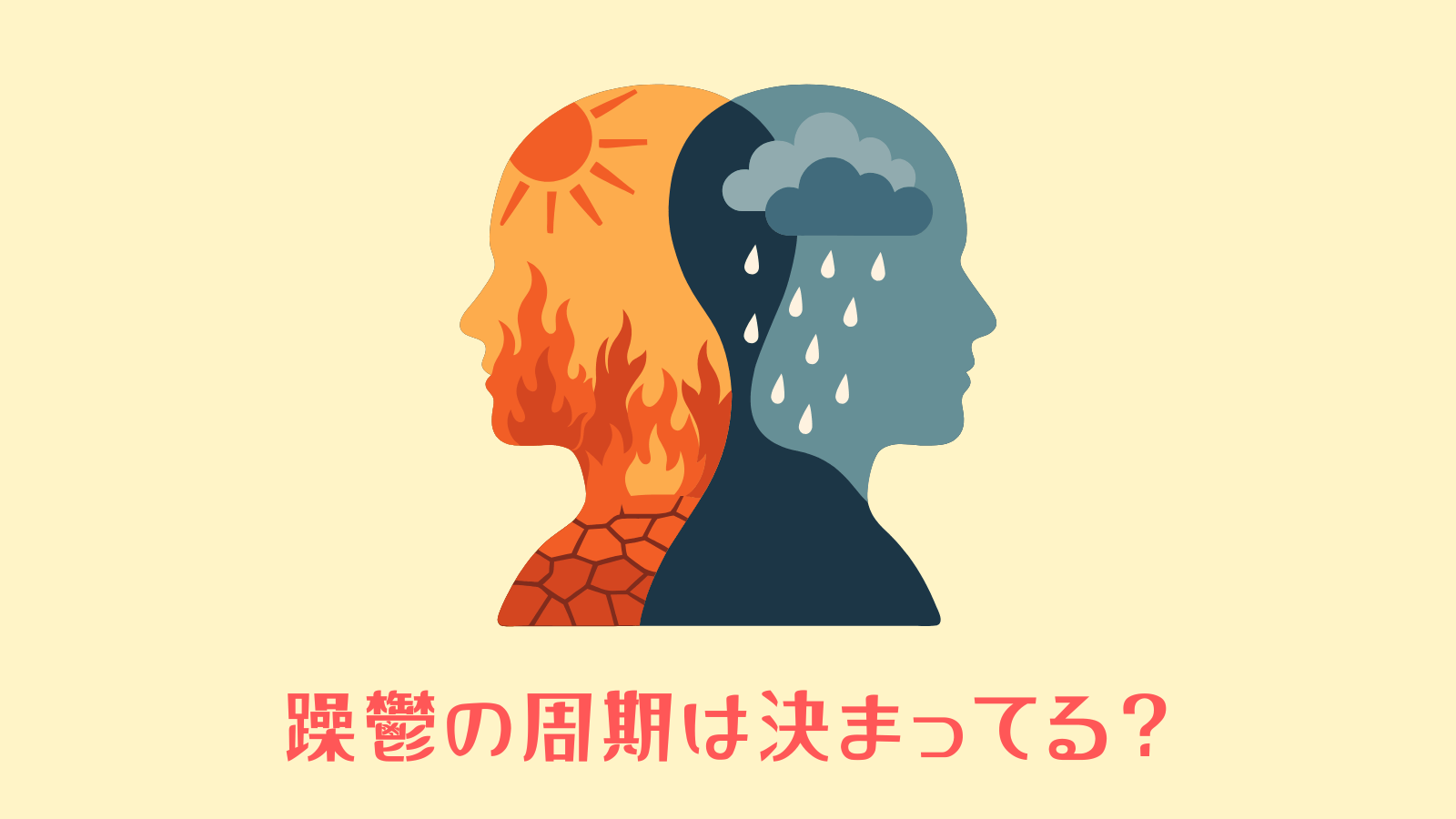

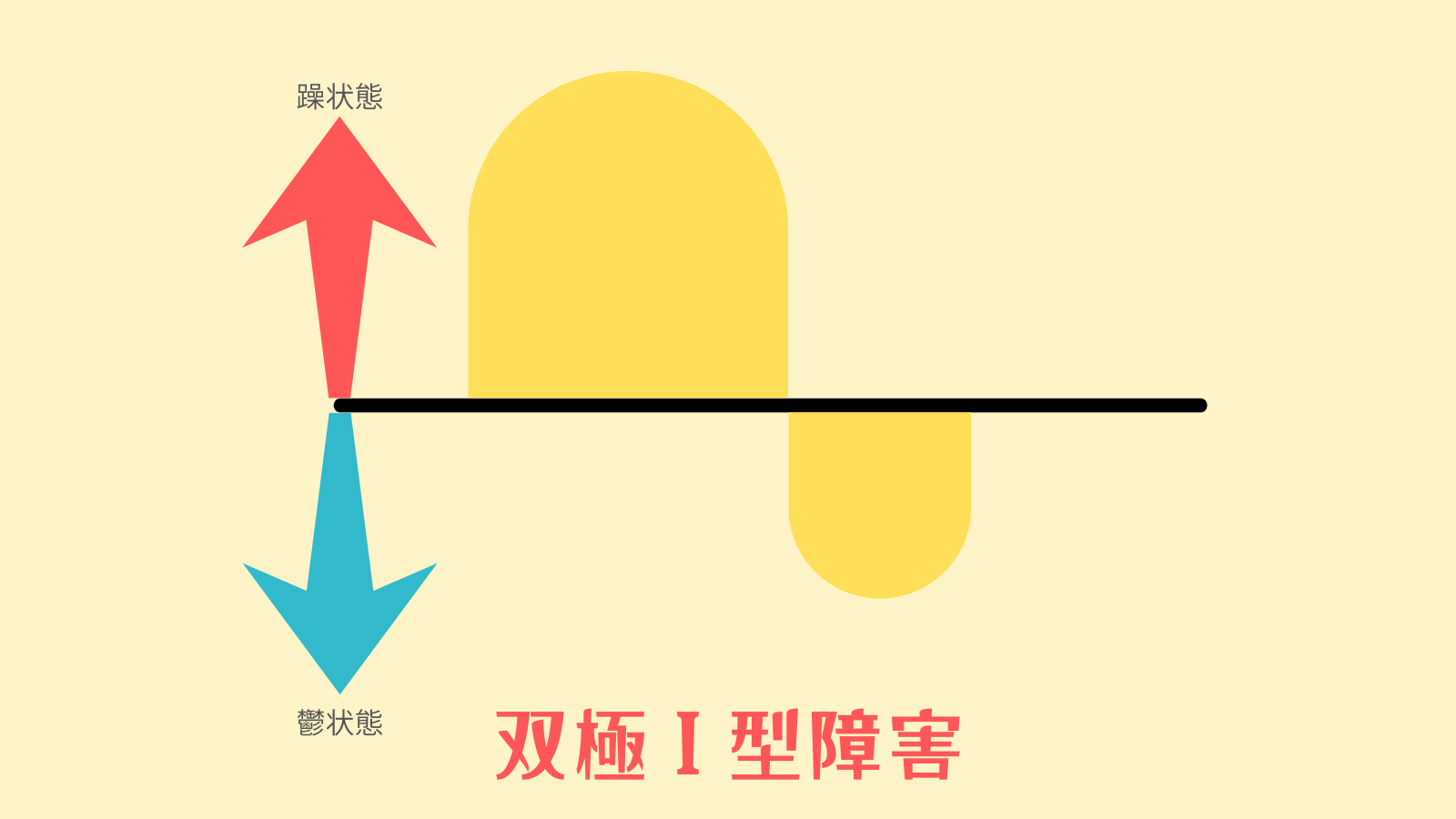

双極Ⅰ型障害

双極Ⅰ型障害は、激しい躁状態と抑うつ状態を繰り返すことが特徴です。

躁状態では気分が高揚し、活動的で自信に満ちあふれますが、衝動的な行動や判断力の低下が見られることもあります。

その後に深いうつ状態へ移行することが多く、強い落ち込みや無気力に苦しむ時期が続きます。周期の長さは人によって異なり、数週間から数か月、あるいは数年かけて変化する場合もあります。

また、明確なきっかけがなくても切り替わることがあり、生活リズムやストレス、体調の影響も受けやすいのが特徴です。

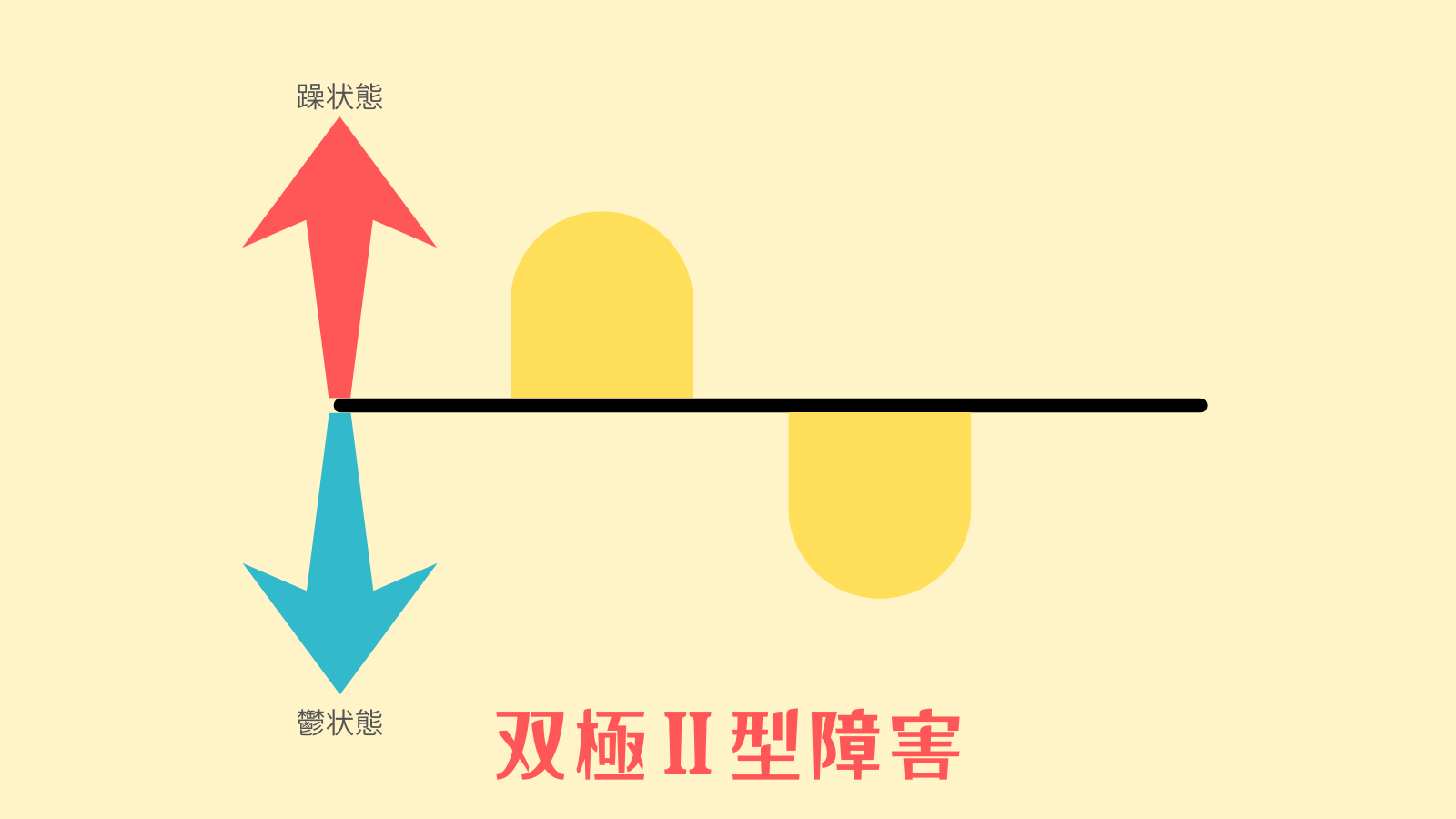

双極Ⅱ型障害

双極Ⅱ型障害は、うつ状態を中心に周期が現れるのが特徴です。

双極Ⅰ型のような激しい躁状態はなく、軽躁状態と呼ばれる比較的軽い気分の高揚が見られます。軽躁では気分が明るくなり活動的になりますが、日常生活に大きな支障をきたすほどではない場合が多いです。

しかし、その後に訪れるうつ状態は強く長引きやすく、生活や仕事に深刻な影響を与えることがあります。そのため診断が見逃されやすく、うつ病として治療を受けている人も少なくありません。

周期の長さは一定ではなく、数週間から数か月で変化することもあれば、数年単位で波が訪れることもあります。

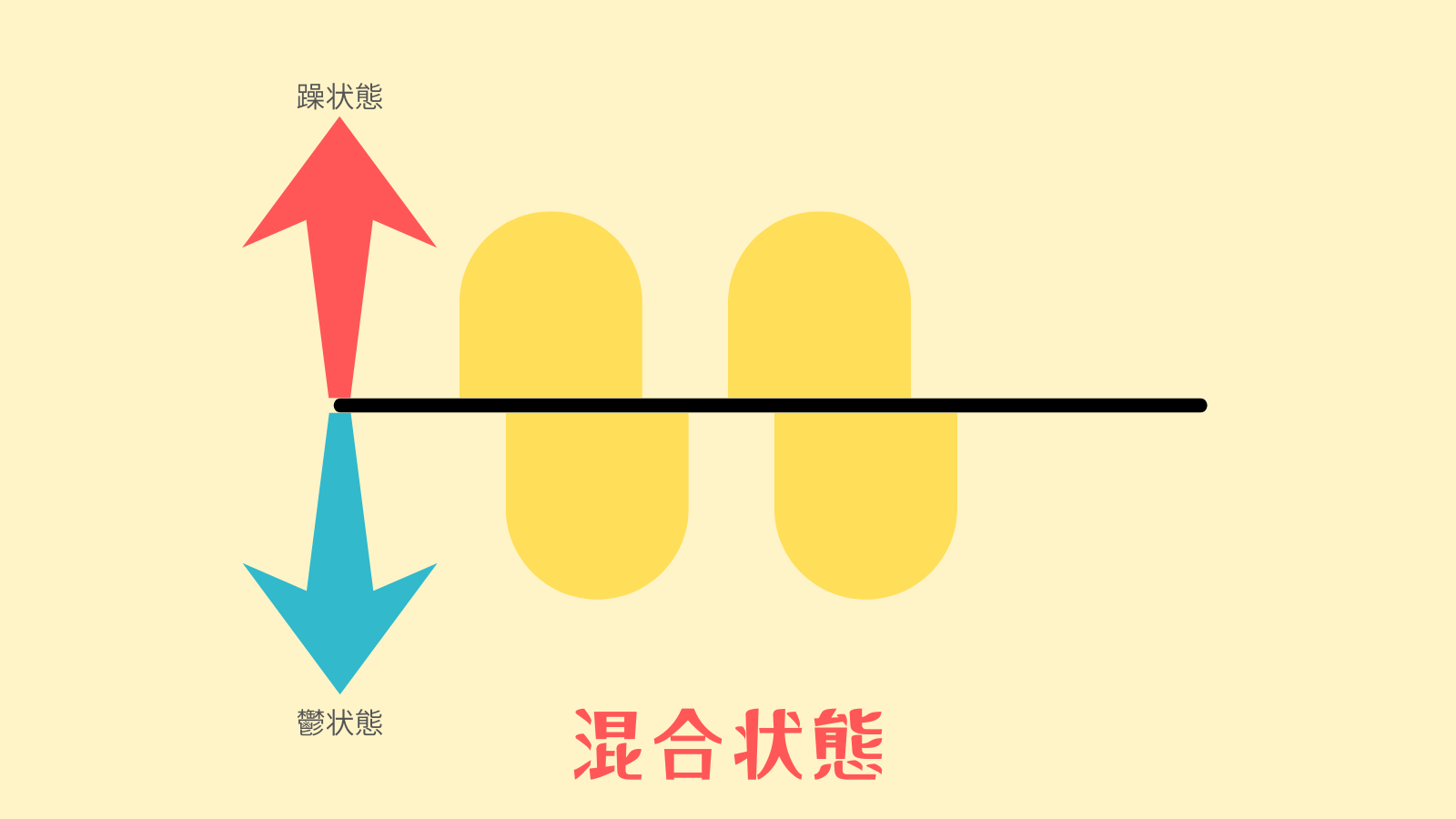

混合状態

双極性障害における混合状態とは、躁状態と抑うつ状態の症状が同時に、または短い期間で交互に現れる状態を指します。

例えば、気分は落ち込んでいるのに頭の中は過剰に働いて眠れないといった複雑な症状が出やすいのが特徴で、躁鬱の周期が数時間のうちに入れ替わることもあります。

躁鬱の症状が入り混じるため本人も周囲も理解が難しく、自殺リスクが高まることもあるため注意が必要です。

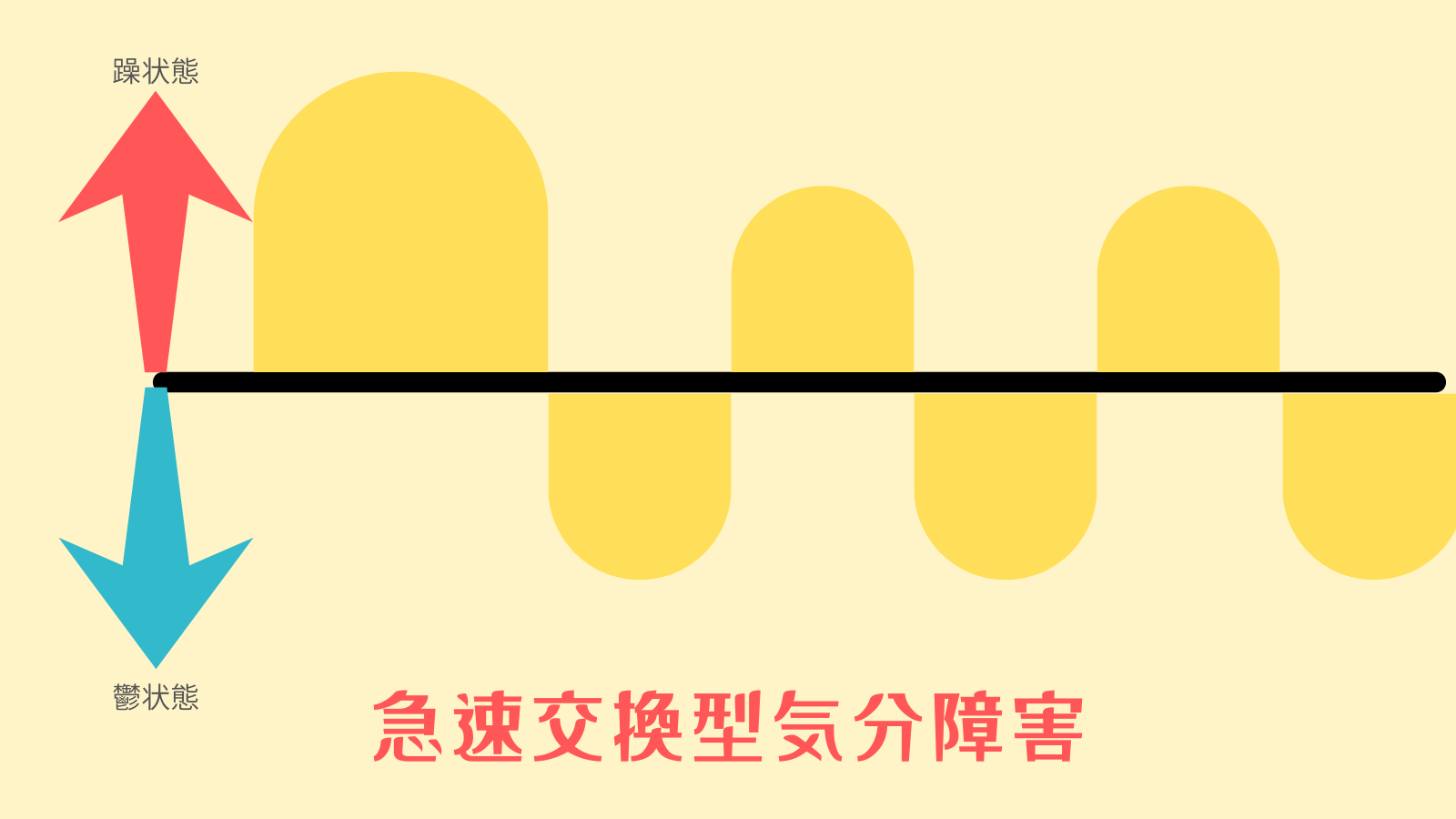

急速交換型気分障害(ラピッドサイクラー)

急速交換型気分障害(ラピッドサイクラー)は、双極性障害の中でも1年の間に4回以上、躁・軽躁・うつのエピソードが入れ替わるタイプを指します。

通常より周期が短く、数週間から数日単位で気分が変化することもあります。そのため生活の安定が難しく、治療や自己管理に工夫が必要とされます。

躁鬱の切り替わりのキッカケ・サインについて

ここでは、躁鬱の切り替わりのキッカケやサインについて解説しています。それぞれの特徴を知って対策していきましょう。

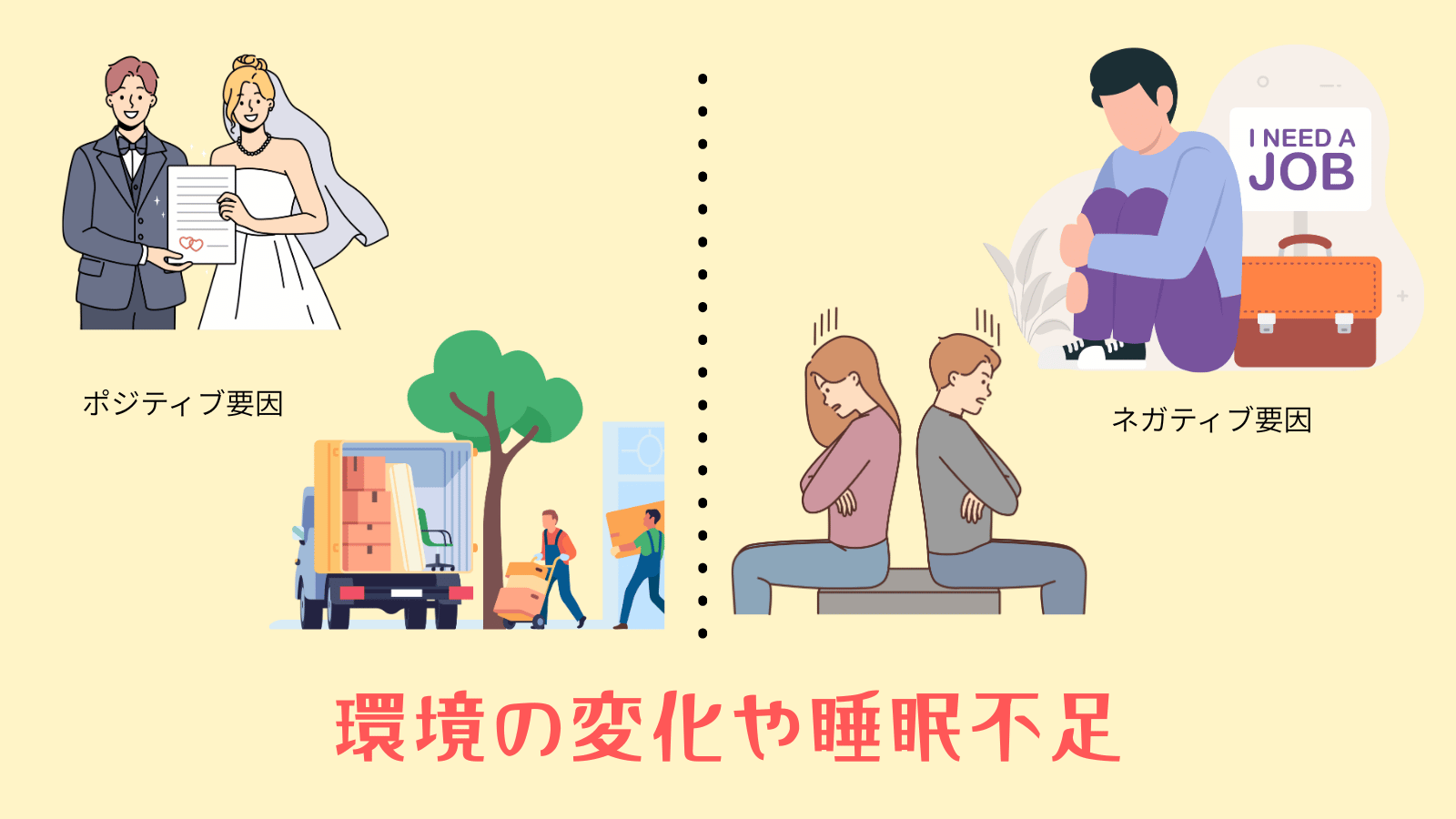

キッカケは環境の変化や睡眠不足

躁鬱の切り替わりは、明確なキッカケや原因がないこともありますが、さまざまなことが引き金となって切り替わってしまうことも少なくありません。

就職や結婚、引っ越しといったポジティブな変化は躁転のキッカケとなりやすく、失業や離婚、死別、人間関係のトラブルと言ったネガティブな要因はうつ転のキッカケとなることが多いです。

また、家族関係の悩みや経済的な不安といった慢性的なストレスも躁鬱の切り替わりのキッカケとなり得ます。

さらに、睡眠不足は躁状態や軽躁状態への切り替わりに大きな引き金となることが知られています。特に徹夜や夜更かしは脳が覚醒状態になりやすいため、躁転を引き起こしやすいと言われています。

ただし、同じストレスがかかったとしても必ず同じように躁鬱の切り替えの原因になるわけではありません。その原因がどれくらいメンタルに負担をかけているかによって、影響が出たり出なかったりします。

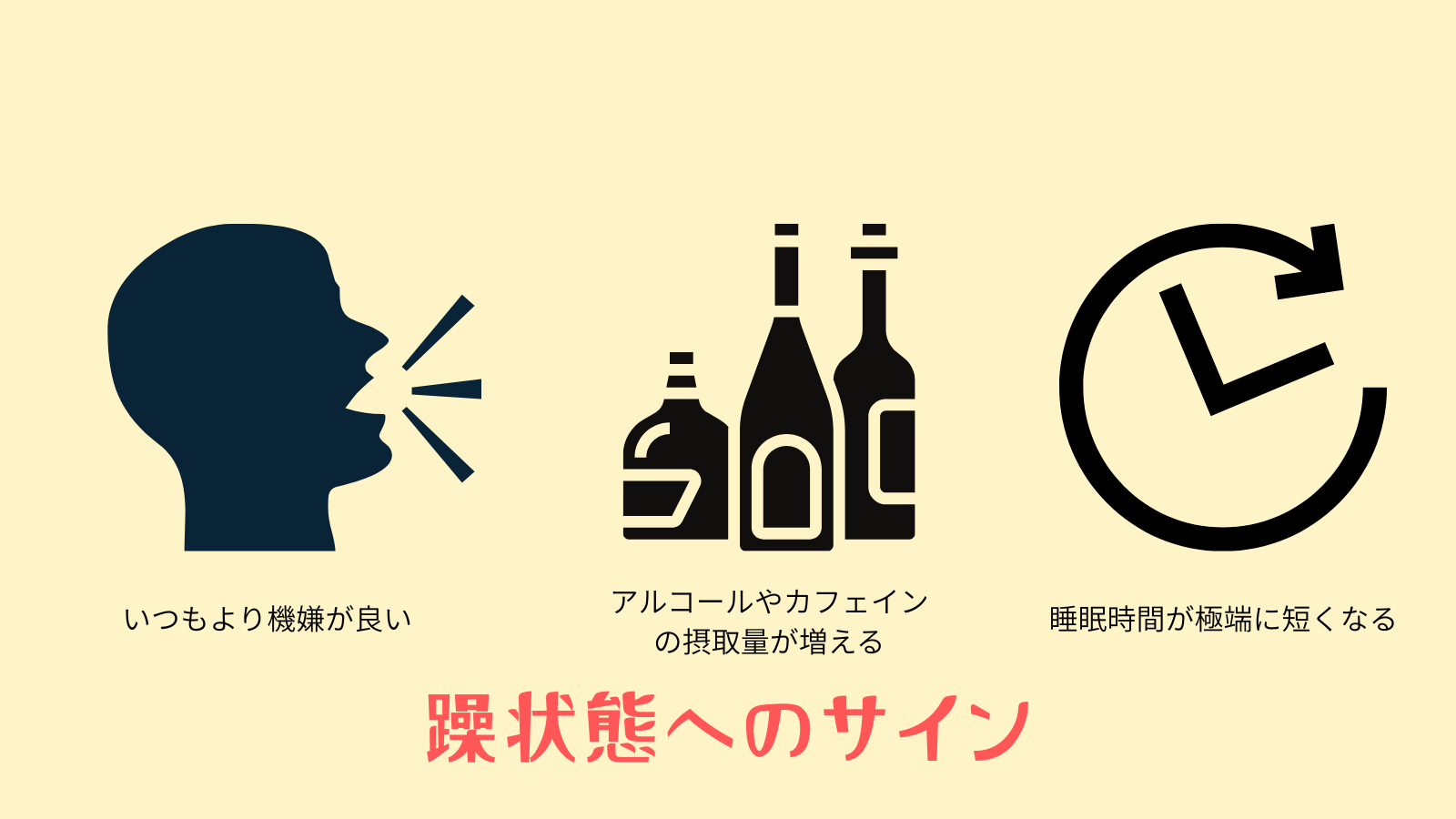

躁状態へのサイン

躁状態や軽躁状態への移行は、下記のようなサインが現れることがあります。

- ・睡眠時間が極端に短くなる

- ・落ち着きがなくソワソワしている

- ・ふだんよりたくさん話す・早口になっている

- ・性的に活発になったり、新しい趣味を見つけたりする

- ・アルコールやカフェインの摂取量が増える

- ・いつもより機嫌が良い

本人は調子が良いと感じられるかもしれませんが、周囲の人から見ると違和感を覚えることが多いようです。

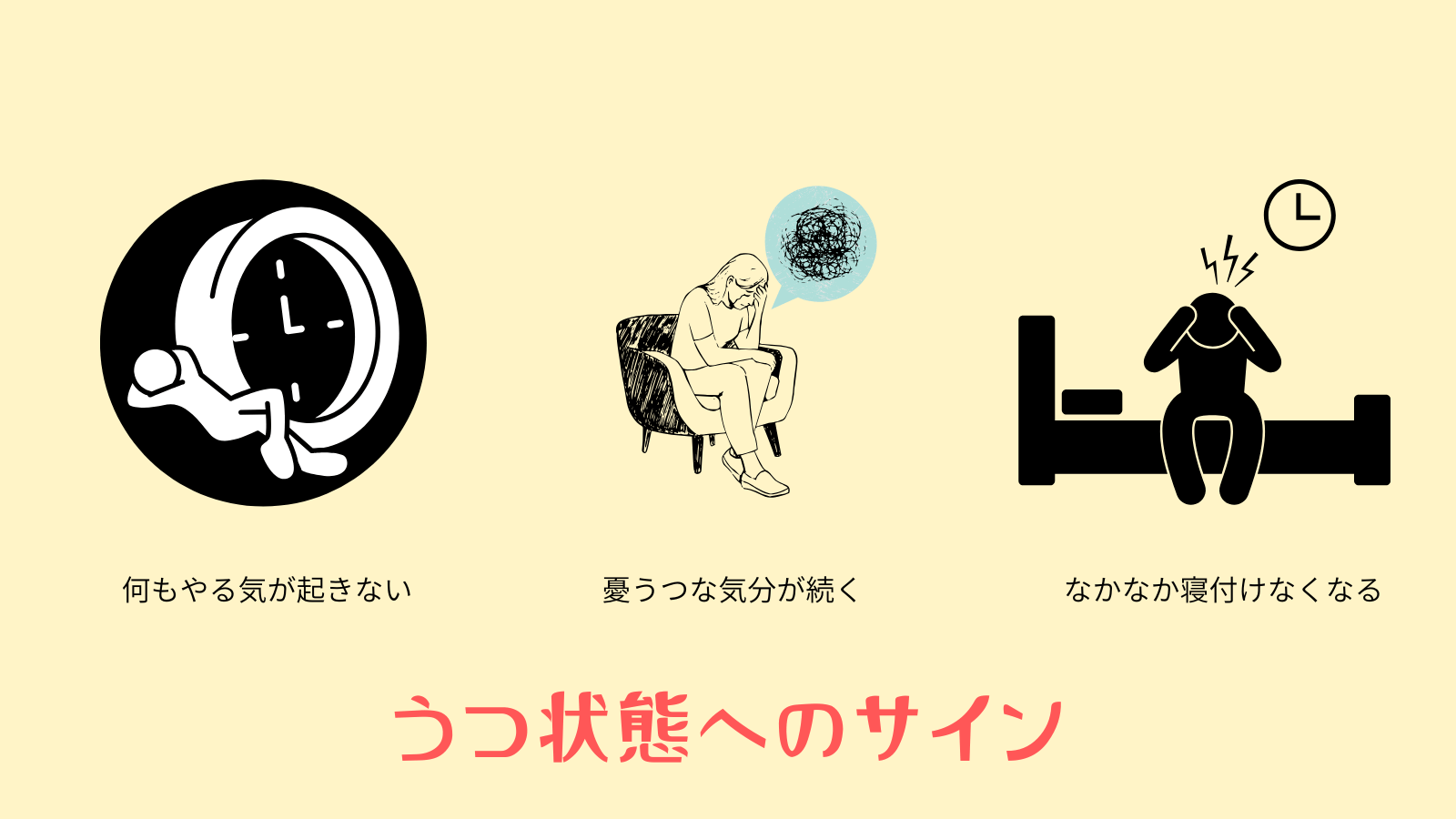

うつ状態へのサイン

うつ状態への移行は、下記のようなサインが現れることがあります。

- ・なかなか寝付けなくなる、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚める

- ・何もやる気が起きない

- ・検査では異常がないのに胃の不快感や頭痛などがある

- ・憂うつな気分が続く

- ・身だしなみに気を使わなくなる

- ・人との交流を避ける

本人はちょっと調子が悪いと思うような変化かもしれませんが、徐々に日常生活に支障をきたす変化となる場合が多いです。

躁状態へのサイン、うつ状態へのサインに早期に気付けば、衝動的な行動によるトラブルを未然に防ぐ事につながるほか、学業や仕事の遅れ、自殺のリスクを減らす対策を講じることが期待できます。本人だけではなく、周囲の人がこれらのサインに気付くことも非常に重要だといえるでしょう。

躁鬱の周期と上手につきあうための4つのポイント

躁鬱の周期を安定させるためにも、次の4つのポイントに注意しながら過ごしてみるのがおすすめです。

規則正しい生活を送る

躁うつの周期と上手につきあうためには、規則正しい生活を送ることがとても重要です。

睡眠や食事のリズムが乱れると、気分の波が強くなったり、周期が早まったりすることがあります。できるだけ毎日同じ時間に起きて寝る、バランスのとれた食事を心がける、適度な運動を取り入れるなど、基本的な生活習慣を整えることが周期の安定につながります。

特に睡眠不足は躁状態を引き起こしやすく、過眠はうつ状態を悪化させやすいため注意が必要です。生活のリズムを整えることは、自分の心と体を守る土台になり、周期の波に振り回されにくくする助けになります。

気分の変化を日記やアプリで記録する

躁うつの周期と上手につきあうためには、気分の変化を客観的に把握することが大切です。その方法としておすすめなのが、日記やアプリを使って日々の気分を記録することです。

気分が上がった日や落ち込んだ日、睡眠時間や出来事も一緒に書き留めると、後から自分の状態のパターンが見えてきます。

周期が短くなったり強くなったりする兆しにも早く気づけるので、生活の調整や医師への相談もしやすくなります。感情に振り回されるのではなく、「記録」という形で外に出すことで、自分を冷静に見守れる習慣がつくられます。

波があることを前提に生活をする

躁うつ病(双極性障害)において大切なのは、気分の波があることを「異常」ではなく「自分の特徴」と受け止めることです。周期の長さや強さは人によって違い、また同じ人でも時期によって変化します。つまり「波があるのが当たり前」と考えることが、まず大切な出発点になります。

気分が高揚しているときは「これ以上がんばれる」と思いやすく、逆に落ち込んでいるときには「自分はダメだ」と感じやすくなります。しかし、無理をして頑張りすぎるとその反動で強い落ち込みにつながり、結果的に生活全体が不安定になりやすいのです。

そこで意識したいのが、「自分の調子は一定ではなく波がある」ことを前提に、あらかじめ生活の余白をつくっておく という姿勢です。

たとえば、

・調子が良いときも予定を詰め込みすぎない

・落ち込み期には「最低限これだけできたらOK」とハードルを下げる

・周囲に「波がある」ことを伝えておき、協力をお願いできるようにする

といった工夫が役立ちます。

こうした前提で日常を組み立てることで、波に振り回されるのではなく「うまく付き合う」ことができるようになります。無理に波をなくそうとするのではなく、波を織り込み済みで生活を整えることが、安心して長く続けられるコツです。

信頼できる医師に相談する

躁鬱の周期にうまく向き合うためには、信頼できる医師に相談することが欠かせません。気分の波は自分だけで判断すると見誤ることがあり、適切な治療が遅れてしまうことにもなりかねるからです。

先ほどお伝えした日記やアプリで記録したものを医師に提示すれば、薬の調整や治療方法の見直しがスムーズに進み、安心して過ごせるようになります。不安を一人で抱え込まず、専門家の視点を取り入れることが周期安定への大きな支えとなるでしょう。

まとめ

・躁鬱(双極性障害)の気分の波には、はっきりとした決まりはない

・躁状態とうつ状態をくり返す双極性Ⅰ型と、軽躁状態とうつ状態をくり返す双極性Ⅱ型がある

・その他、躁とうつが同時におこる混合状態、短期間で周期が変わる「急速交換型気分障害(ラピッドサイクラー)」もある

・躁鬱の切り替わりのキッカケは環境の変化や睡眠不足

・躁状態とうつ状態のサインを見逃さないようにしよう

・躁鬱の周期と上手につきあうため4つのポイントに注意

本記事では、躁鬱の周期について気をつけるべきことを解説してきました。躁鬱の周期に決まりはなく個人差が大きいです。病状を安定させるためにも、気分の波のパターンや切り替わりのサイン、キッカケについて把握し、早期に対策をすることが極めて重要です。

日記やアプリなどで記録を付け、気付いた時には主治医に相談するようにしましょう。ご家族や大切な人が双極性障害の場合も、まずは信頼できる医師に相談し、環境を整えながら継続的なサポートを受けることが病状を安定させるために大切なことです。