パートナーの顔色を常にうかがっていたり、捨てられるのではないかと不安になったりすることはありませんか?

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、不安型愛着障害という幼少期の問題が背景にあるのかもしれません。

この記事では、不安型愛着障害の原因や特徴、対処法について詳しく解説しています。パートナーとの関係を良好なものにしたい、不安にとらわれたくないと考える方はぜひ最後までごらんください。

不安型愛着障害を含む4つの愛着障害について解説

愛着障害とは、子どもの頃に親などの身近な大人との関係がうまくいかなかったことで、人との関係づくりが苦手になってしまう状態を指します。

愛着障害には4つの型があり、それぞれ特徴があります。ここではまず、その4つの愛着障害の型について解説していきます。

1:不安型愛着障害(とらわれ型)

不安型は、「相手に嫌われたらどうしよう」「見捨てられたらどうしよう」と、人との関係にとても敏感なタイプです。

子どものころに、親や身近な大人からの関わりが優しいときと冷たいときがあったなど、相手の態度に「気まぐれ」だった経験があると、このタイプになりやすいと言われています。

相手の反応をとても気にしてしまう、少し連絡がこないだけで「嫌われたかも」と不安になる、相手に強くしがみついてしまうといった特徴があります。

2:回避型(拒絶型)

回避型は、「人に頼ってもどうせ助けてもらえない」「自分の気持ちは見せないほうがいい」と考えやすいタイプです。

子どものころに泣いても助けてもらえなかったり、気持ちをあまり受け止めてもらえなかった経験があると、このタイプになりやすいといわれています。

弱みをあまり人に見せない、人に頼るより一人で頑張る方が楽だと感じる、人と距離を置く方が安心するといった特徴があります。

3:恐れ・回避型(無秩序型)

恐れ・回避型は、「人と近づきたいけど、近づくのが怖い」という、矛盾した気持ちを同時に抱えやすいタイプです。

子どものころに、親など身近な大人が「安心できる存在」であると同時に「怖い存在」でもあった経験(暴力・無視・過保護と放置の繰り返しなど)があると、このタイプになりやすいといわれています。

人と仲良くなりたいけど、いざ近づかれると怖くなる、相手を信じたいのに疑ってしまう、人間関係が不安定になりやすいというように、人との距離感が安定しにくいのが特徴です。

4:安定型

安定型は、人との関係を安心して築けるタイプです。

子どものころに「困ったときは助けてもらえた」「気持ちを受け止めてもらえた」という経験をしていることが多く、人を信じる力と自分を信じる力のバランスが取れています。

自分の気持ちも相手の気持ちも大切にできる、困ったときに人に頼れる、人から頼られてもあまり負担に感じないなど、人間関係で心が大きく揺れにくいという特徴があります。

不安型愛着障害が起こる主な原因3つ

ここからは、不安型愛着障害が起こってしまう主な3つの原因について解説していきます。

1:養育者の関わりの不安定さ

関わりの不安定さとは、あるときは優しく、あるときは冷たく、反応が予測できないような関わりのことです。

たとえば泣いたとき、ある日はすぐ抱きしめてくれたのに別の日は無視された、甘えたら喜ばれたのに別の日は「うっとうしい」と怒られた、機嫌が良いときは遊んでくれるが、機嫌が悪いと突き放されるというように、子どもが安心できるパターンが定まっていない状態です。

この状態が続いたため、結果として安心して甘えることができず、常に不安な状態で親との関係を保つようになります。安心して一貫した関わりがないと、「自分は大切にされる価値がない」と感じ、その積み重ねが不安型愛着障害につながっていきます。

2:親自身が愛着障害

親自身が愛着障害(たとえば不安型や回避型など)を持っていると、子どもに対する関わり方が不安定になりやすいです。

たとえば、親自身の気持ちがいっぱいいっぱいで子どもの気持ちに気づけない、子どもが甘えてきても、どう接していいかわからず距離を取ってしまう、気分に波があり優しいときと冷たいときの差が大きいというように、子どもから見ると「今日は安心して甘えていいのか分からない」という状態になりやすいのです。

本来なら、親との関係は子どもにとって「安心の基地」であるはずなのに、結果的に子どもは常に親の顔色をうかがうようになったり、嫌われたらどうしようといった感情が芽生えたりして、不安型愛着のもととなってしまうのです。

3:親の離婚や死別など

親の離婚や親との死別があると、子どもの成長期に十分な親の愛情が受けられなくなり、不安型愛着障害となることもあります。

それまでは十分な愛情を受けていた子どもから見ると、突然「安心の基地」が奪われてしまったことで、また置いて行かれないかな、また奪われないかなという不安が強くなり、しがみつきや過度な確認(返信の遅さに過敏になる等)につながってしまうのです。

不安型愛着障害の人にあらわれやすい症状・特徴

ここからは、不安型愛着障害の人にあらわれやすい症状や特徴について解説していきます。

1:承認欲求が異常に強い

不安型愛着の人は、子どものころに親の対応が 優しいときと冷たいときでバラバラだったり、「気に入られたときだけ愛される」ように感じるという経験をしていたりすることが多いです。

そのため、心の中に「本当の自分では愛されないかも」いう根深い不安(=見捨てられ不安)が残ります。その結果、愛されるためには 常に認められ続けなければならない、少しでも無視されると 存在を否定されたように感じるという考え方のクセが強くなり、過剰な欲求承認としてあらわれやすくなるのです。

欲求承認が強くなると、SNSなどで「いいね」や反応を常に気にする、褒められるために無理をして頑張りすぎる、否定されたと感じると極端に落ち込むというような行動を取りやすくなり、自分の価値を他人の評価に強く依存してしまいます。

2:人の機嫌や顔色に敏感

前述のように、不安型愛着障害の人は子ども時代に親や身近な大人が優しいときと冷たいときがバラバラ、機嫌が良いときしか受け入れてもらえなかった、甘えたら怒られたり無視されたりすることもあったという「対応が予測できない関係」を経験していることが多いです。

そのため子どもは、「次にどうされるか分からない」「嫌われたら見捨てられるかもしれない」という不安から、相手の表情・声色・しぐさを常に読み取ろうとするようになり、人の機嫌や顔色にひどく敏感になるといわれています。

大人になってからも顔色をうかがうクセは残りやすく、相手が少し黙っただけで怒っていると不安になったり、LINEやメールの返信が遅いと嫌われたと思ってしまう傾向にあります。

つまり、相手の小さな変化=自分が見捨てられる予兆として過剰に結びつけてしまうのです。

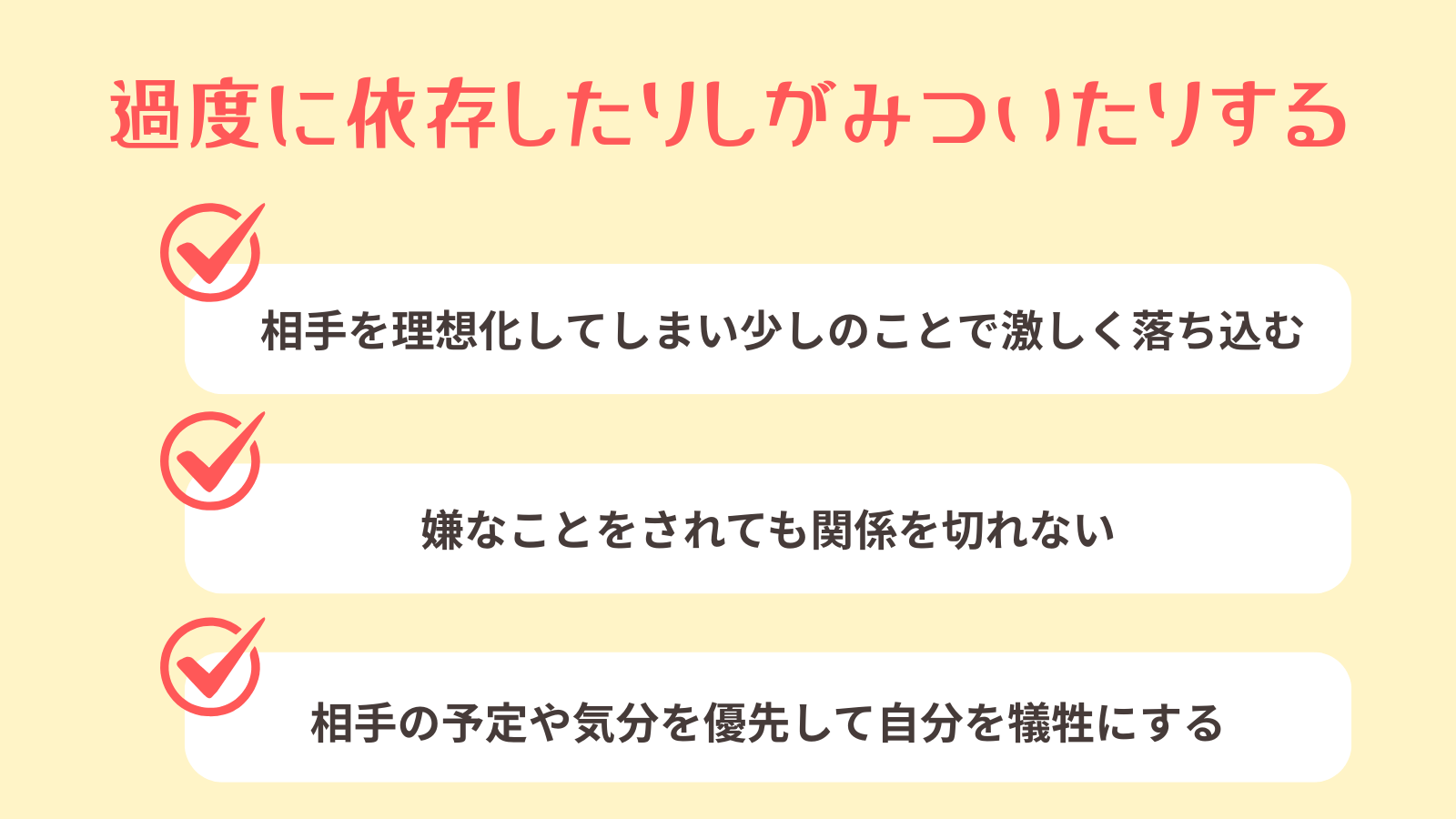

3:過度に依存したりしがみついたりする

不安型愛着障害の人は、子どもの頃に親の機嫌や気分で関わり方が大きく変わってしまったという経験をしています。

すると子どもは、「次にいつ愛情がもらえなくなるか分からない」「見捨てられたら生きていけないかもしれない」という強い「見捨てられ不安」を抱えるようになり、結果として愛情が切れないよう相手にしがみつき、過剰な依存行動が心のクセとして身につきやすくなります。

大人になってからの典型的な行動としては、相手を理想化してしまい少しのことで激しく落ち込んだり、嫌なことをされても関係を切れなかったり、相手の予定や気分を優先して自分を犠牲にしたりといったことが見られます。

つまり、相手を失うくらいなら自分を壊してでもつながっていたいという気持ちがとても強くなります。

不安型愛着障害の3つの対処法

つらい不安型愛着障害を克服するために、ここでは対処法を3つご紹介していきます。

できることから始めてみましょう。

1:自分を深く理解する

不安型愛着障害の人は、これまでの経験から自分がどう感じているか、本当は何を望んでいるかがわかりにくくなっていることが多いです。

そのため、感情を言葉にする練習をおすすめします。

- ・毎日ノートやスマホに「今感じていること」を3行だけ書く

- ・嫌な出来事があったとき、「私は〇〇と感じた」と主語を自分にして書く

- ・過去に「本当にうれしかった体験」を書き出して今との共通点を探す

感じたことに名前を付ける習慣がつくと感情に振り回されにくくなるほか、他人の評価ではなく自分軸で生きる土台ができるようになります。

2:ありのままを話せる人をみつける

不安型愛着障害の人は、大人になっても無理して明るく振る舞ったり、相手に合わせすぎて疲れてしまうという行動パターンが続きやすくなります。

否定せずに気持ちを聞いてくれる人や、弱音や失敗を話しても受け止めてくれる人が身近にいれば、本当の自分でも受け入れられるという安心感が少しずつ心に育っていきます。

この安心できるつながりの体験が、不安型愛着障害の根っこにある「見捨てられ不安」をやわらげる力になります。

話したあと「安心する」「ホッとする」と感じる人、頼ったあとに罪悪感が残らない人をぜひ見つけてみましょう。最初から深い話を持ちかけるのではなく、小さなことから話をしてみるのがおすすめです。

3:小さな成功体験を積む

不安型愛着障害の人は、これまでの経験から自分に対する信頼(自己肯定感)がとても揺れやすい傾向にあります。

そのため、誰かに挨拶する、10分だけ散歩してみるといった、あえて小さな目標を立ててやってみたり、完璧を目指さず「できた部分」だけに注目したり、どんなに小さなことでも自分を褒めるという習慣を身に付けましょう。

大切なのは結果ではなく、やってみること、行動できたこと自体を成功とみなすことです。

一人で解決できない場合は専門家へ相談しよう

これまで解説してきた対処法を試しても、十分な効果を得られない場合は、カウンセラーや精神科・心療内科の医師といった専門家に相談してみるのもひとつの方法です。

専門家に相談することで、

- ・心の奥にたまった感情を安心して吐き出せる

- ・自分の心のクセや考え方に気づける

- ・不安や人間関係に対処する具体的な方法が見つかる

- ・ひとりじゃないと感じられて心が軽くなる

といったことが得られます。心がしんどいと感じたら、早めに頼ってみましょう。

まとめ

- ・愛着障害には4つの型がある

- ・不安型愛着障害の人は、「相手に嫌われたらどうしよう」「見捨てられたらどうしよう」と、人との関係にとても敏感なタイプ

- ・人の機嫌や顔色に敏感、承認欲求が異常に強いといった特徴がある

- ・自分を深く理解する、ありのままを話せる人をみつける、小さな成功体験を積むなどの対処法がある

- ・一人で解決できない場合は専門家を頼ろう

不安型愛着障害は、子ども時代の不安定な養育体験から生まれ、見捨てられ不安や承認欲求の強さ、人の顔色をうかがう傾向、過度な依存などが特徴です。

これらの対処には、自分を深く理解する・ありのままを話せる人とつながる・小さな成功体験を積むことがカギとなります。

もし一人で解決できないと感じる場合は、早めに専門家に相談してみてください。