布団に入ったのに、頭の中で考えが止まらず眠れなくなった経験はありませんか。

気づけば深夜になり、翌日のことを考えてさらに焦ってしまう――そんな悪循環を繰り返すと、心も体も疲れてしまいます。

この記事では、考えすぎて眠れないときの主な原因と、すぐにできる対処法、さらに生活習慣の整え方や受診の目安について解説します。

夜になかなか眠れず困っている方は参考にしてください。

なぜ?考えすぎて眠れないときに考えられる3つの原因

考えすぎて眠れないときに考えられる原因は上記の3つです。

順に確認していきましょう。

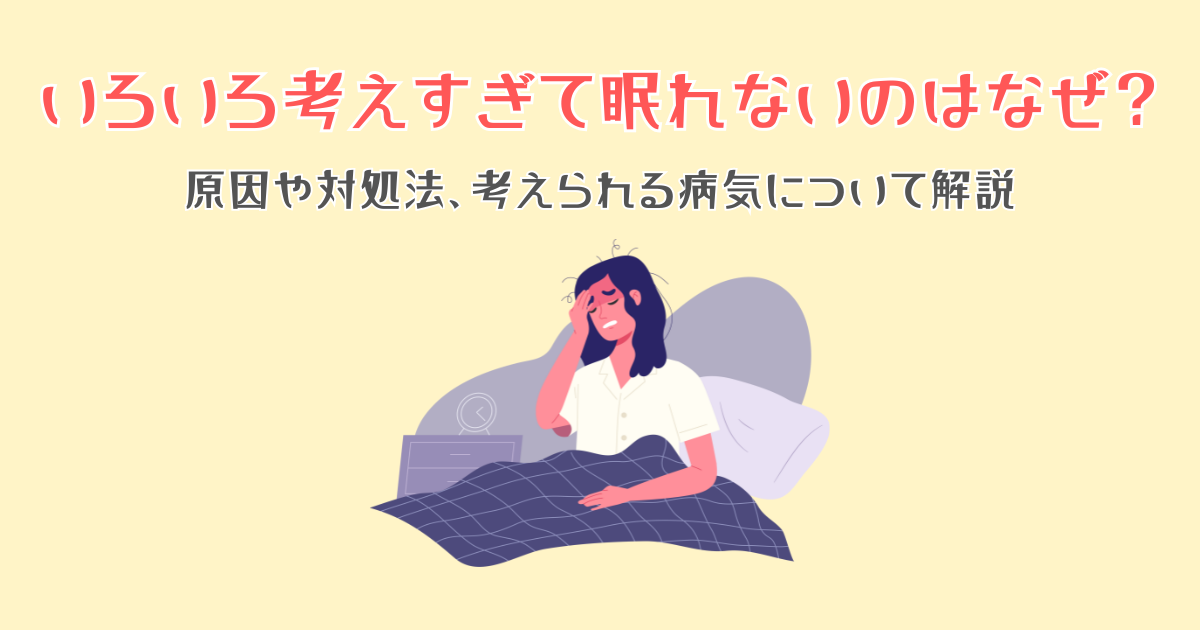

1:ストレスや不安、HSPなどの「精神的な要因」

考えすぎて眠れない一番の原因は、ストレスや不安といった心の状態です。

強いプレッシャーや悩みごとを抱えていると、脳が休む準備をできず、興奮したままの状態になってしまいます。

たとえば、仕事での失敗や人間関係のトラブルを繰り返し思い出してしまうのは、脳が「まだ危険がある」と判断し続けているサインです。

特にHSP(Highly Sensitive Person)の方は、日中の出来事を深く処理するため、夜になると考えが止まらなくなりやすい傾向があります。

このように心の緊張が続いていると、眠りに入るスイッチが入らず、穏やかな睡眠を妨げてしまうのです。

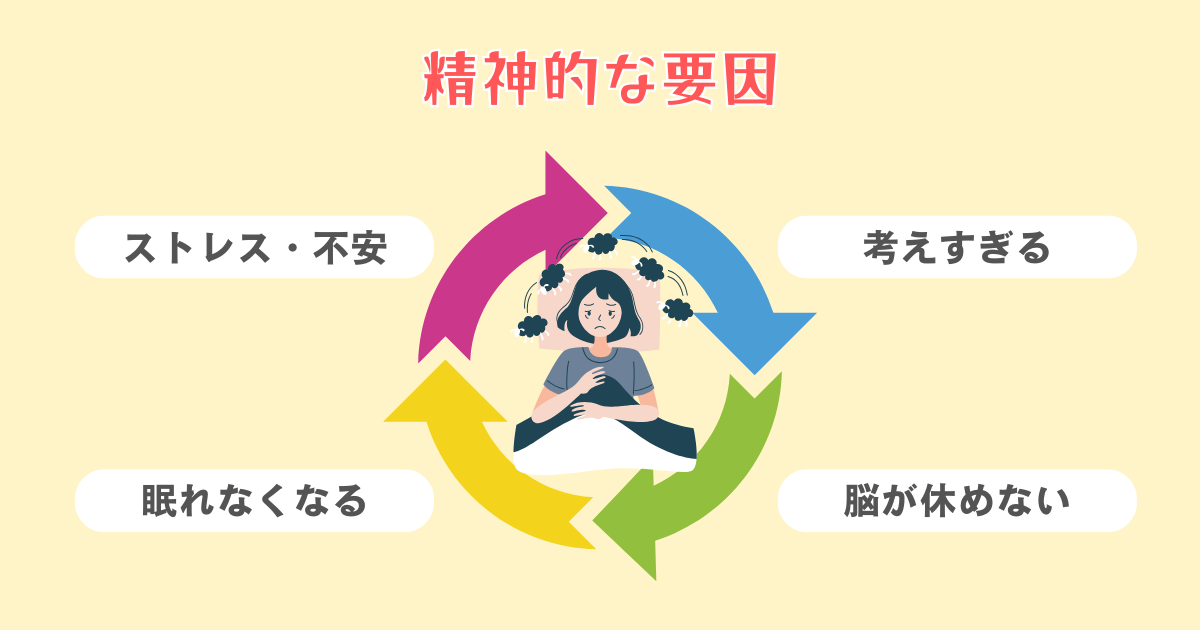

2:生活リズムの乱れやカフェインなどの「身体的な要因」

日常のちょっとした習慣が、知らないうちに眠りにくい体を作ってしまうことがあります。

私たちの体には、昼は活動し夜は休むという自然なリズム(体内時計)が備わっていますが、次のような行動はそのリズムを乱してしまいます。

・カフェインの摂取:コーヒーやエナジードリンクの覚醒作用は長時間続き、眠気を遠ざける

・寝る前の食事や飲酒:消化で体が休まらず、アルコールはかえって眠りを浅くしてしまう

・不規則な睡眠時間:休日と平日で起きる時間がバラバラだと、体内時計が狂いやすくなる

「夜になっても頭が冴えて眠れない」と感じるときは、生活習慣が影響している可能性があるのです。

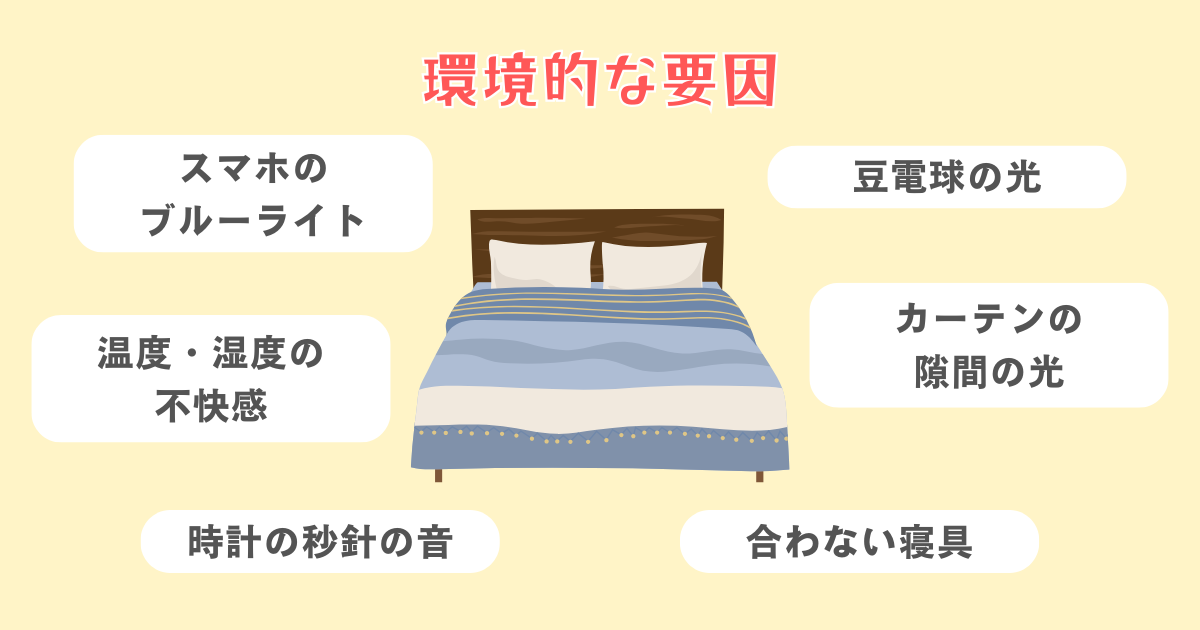

3:寝室の明るさや騒音などの「環境的な要因」

眠れない原因は心や体だけでなく、環境からも生じます。

脳が安心して「ここは休む場所だ」と感じるには、静かで落ち着いた寝室環境が欠かせません。

しかし、スマホ画面のブルーライトは睡眠を促すホルモン(メラトニン)の分泌を妨げます。

さらに、豆電球の明かりやカーテンの隙間から漏れる街灯の光、時計の秒針のような小さな音でも、脳にとっては刺激となり、眠りを浅くしてしまいます。

また、寝室の温度や湿度が合っていなかったり、体に合わない寝具を使っている場合も、眠りの質を下げる原因になります。

一度、睡眠環境を見直して、心からリラックスできる「眠るための空間」を整えてみましょう。

参考:健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)|厚生労働省

【今夜すぐ試せる】いろいろ考えすぎて眠れないときの対処法5選

いろいろ考えすぎて眠れないときには、上記5つの方法を試してみてください。

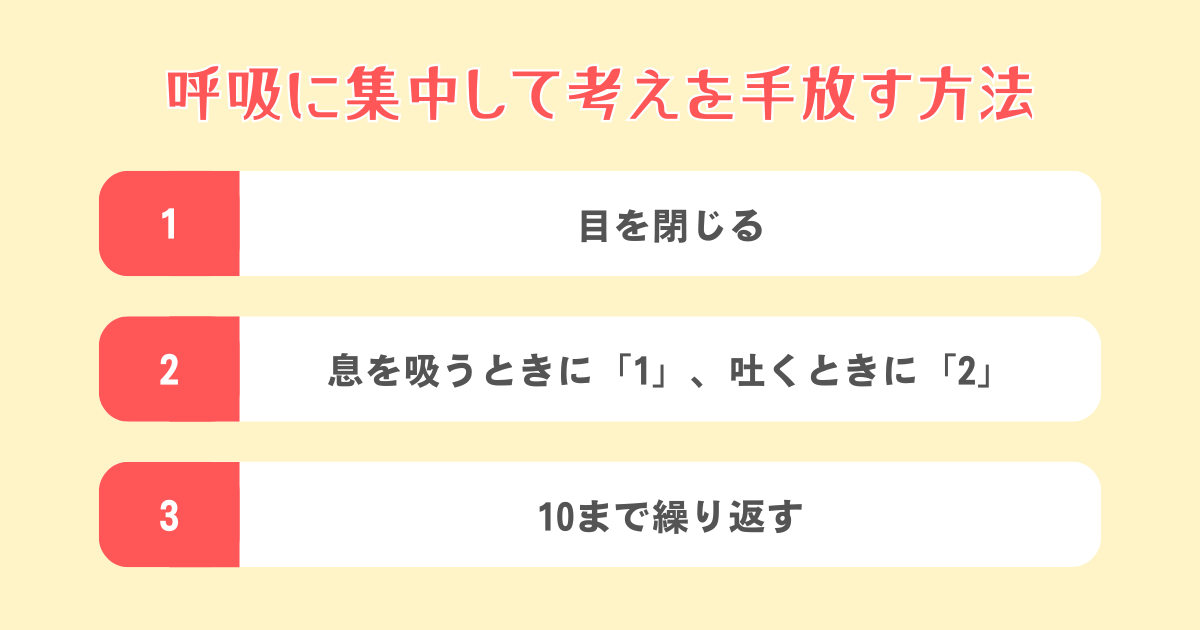

1:呼吸の数を数えることに集中して思考をそらす

布団に入ると考えが止まらなくなるとき、無理に思考を止めようとすると、かえって意識が強まり逆効果になることがあります。

そんなときにおすすめなのが、「呼吸」に意識を向ける方法です。

途中で別の考えが浮かんでも「あ、意識がそれたな」と、また呼吸の数に戻ればOKです。

数を数えるという小さな行為に集中することで、脳の興奮が和らぎ、自然と心が落ち着いていきます。

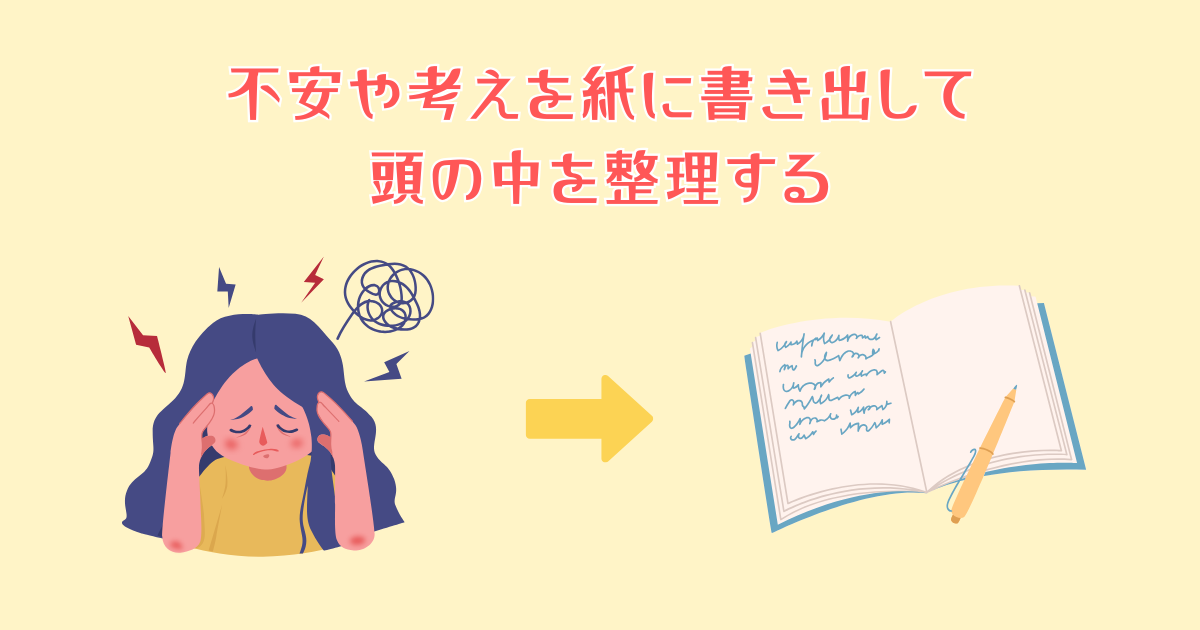

2:不安や考えを紙に書き出して頭の中を整理する

頭の中だけで考えていると、不安や悩みが何度もよみがえり、堂々巡りになってしまいます。そんなときは、一度すべて紙に書き出してみましょう。

この方法は「ブレインダンプ」と呼ばれ、思考を外に出すことで頭の中が整理され、客観的に見直せるようになります。

また、明日の予定ややるべきことが気になって眠れない場合も、リストにして紙に残せば「もう忘れても大丈夫」と安心できます。

頭の中の荷物を紙に預けるような感覚で、眠りやすい環境を整えていきましょう。

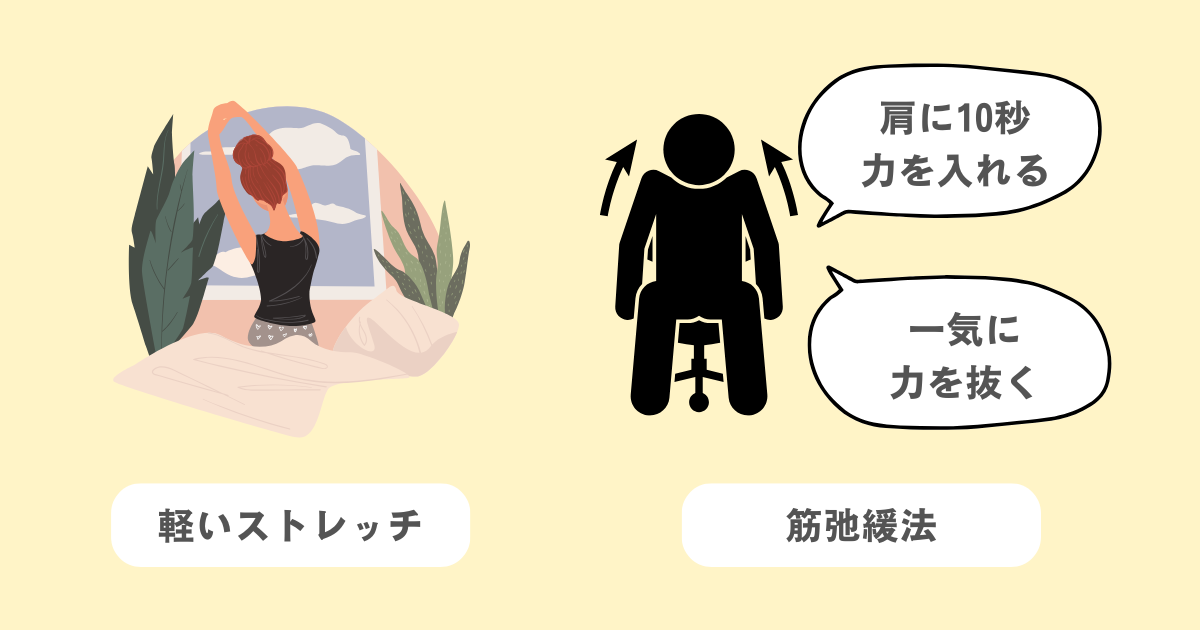

3:軽いストレッチや筋弛緩法で体の緊張をほぐす

心が緊張しているとき、体も同じようにこわばっています。肩や首に力が入ったままだと、脳はリラックスできず、眠りにつきにくくなります。

そんなときは、布団の上でできる軽いストレッチがおすすめです。

仰向けで手足をぐーっと伸ばしたり、両ひざを抱えて腰を丸めたりするだけでも体の緊張は和らぎます。

さらに効果的なのが「筋弛緩法」です。やり方は簡単で、肩や腕などに10秒ほど力を入れたあと、一気にストンと力を抜くだけ。

これを数回繰り返すと、体がゆるむ感覚を脳が覚え、自然と心もリラックスしやすくなります。

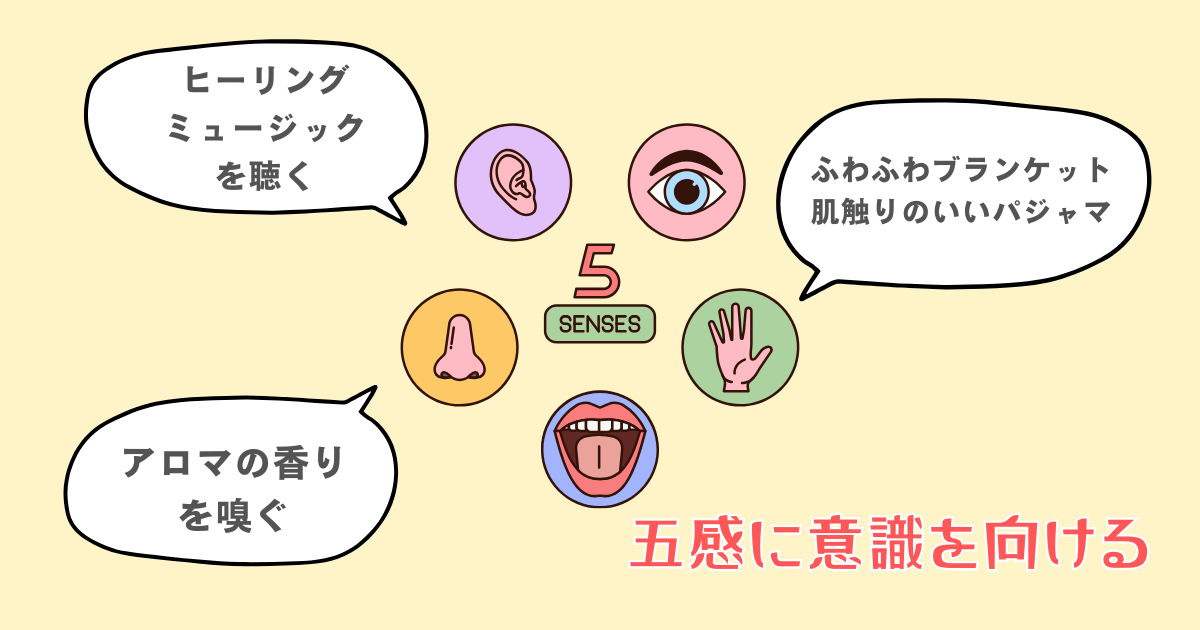

4:アロマや音楽など心地よい感覚に意識を向ける

考えが止まらないときは、あえて「五感」に意識を向けるのも効果的です。心地よさに集中している間、脳は考えることをひと休みできます。

たとえば、ラベンダーなどリラックス作用のあるアロマを枕元に置いて香りを感じてみてください。

あるいは、歌詞のないヒーリングミュージックや、雨音・小川のせせらぎといった自然音に耳を澄ませてみるのもおすすめです。

また、ふわふわのブランケットや、肌触りの良いパジャマに意識を向けるのもよいでしょう。

「心地よい」という感覚を味わうことが、安心した眠りにつながります。

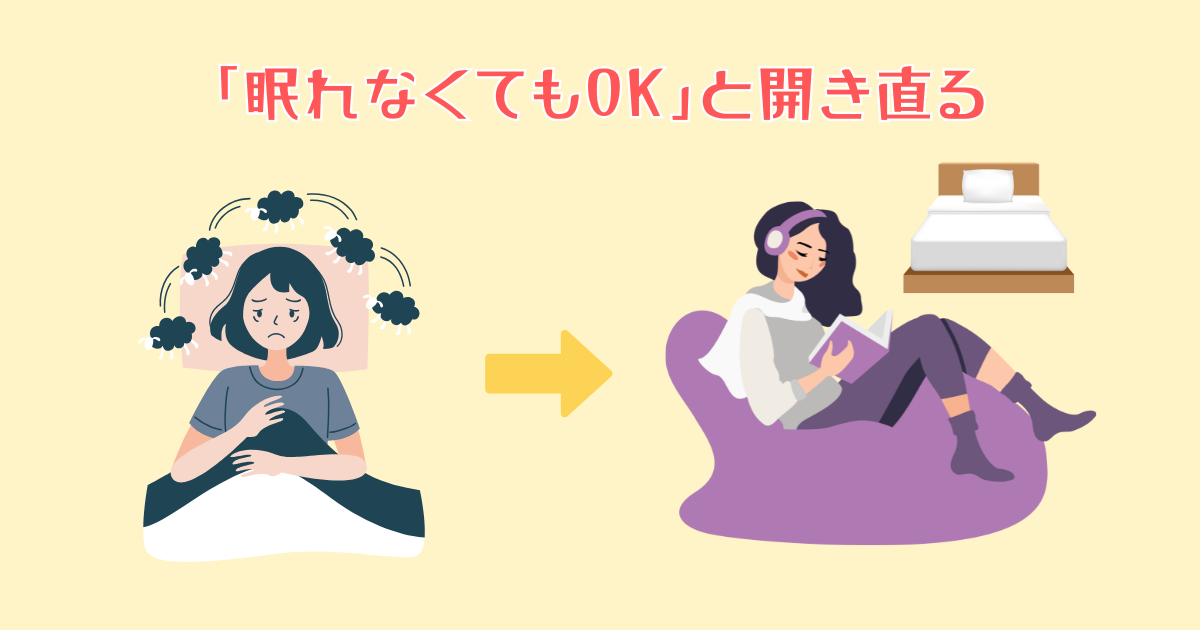

5:「眠れなくてもOK」と開き直って考え方を変える

「早く寝なきゃ」と焦る気持ちこそが、眠れない夜を長引かせる大きな原因です。眠りに対するプレッシャーが強まると、脳がますます覚醒してしまいます。

この悪循環を断ち切るには、「眠れなくても大丈夫」と思い切って開き直ることが効果的です。横になって体を休めているだけでも、疲労はある程度回復します。

もし20分以上眠れないと感じたら、一度布団から出て、薄暗い部屋で静かな音楽を聴くなどして過ごしましょう。そして眠気が戻ってきてから布団に戻ればOKです。

眠れない自分を責めないことが、心をゆるめ、自然な眠りを取り戻すことにつながります。

考えすぎて寝れないループを断ち切るための3つの生活習慣

考えすぎて寝れない状態の繰り返しを終わらせるためには、上記のような生活習慣を意識することが大切です。

1つずつ確認していきましょう。

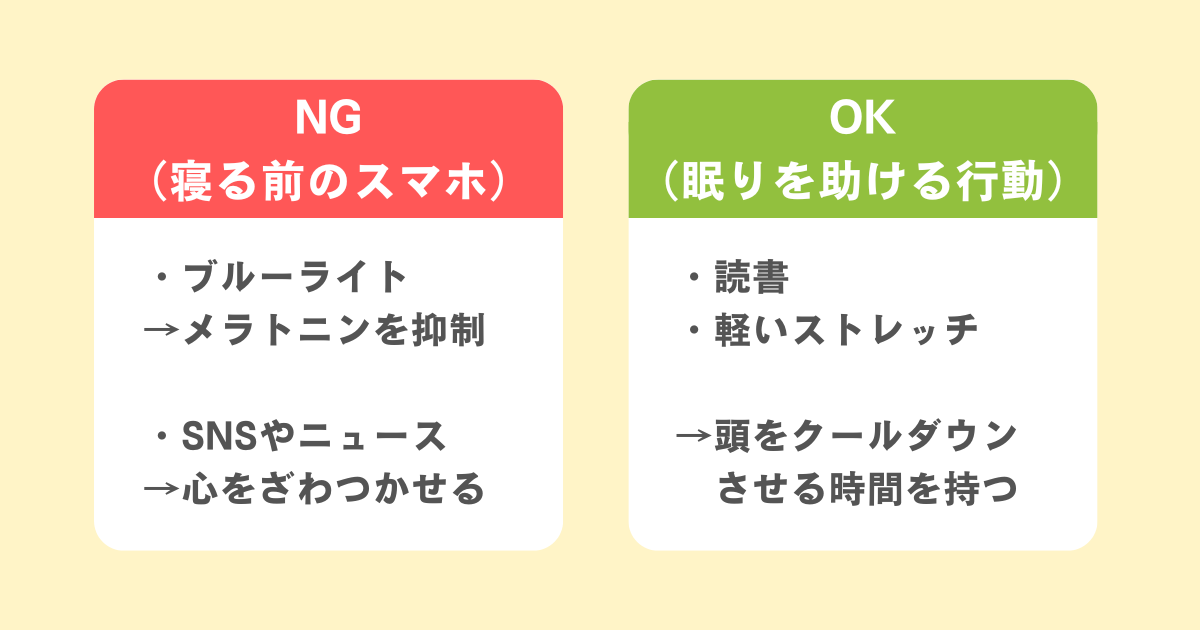

1:寝る前のスマホをやめて脳をクールダウンさせる

寝る直前までスマホを触る習慣は、眠りを妨げる大きな要因です。

スマホの画面から出るブルーライトは、睡眠ホルモンである「メラトニン」の分泌を抑え、脳に「まだ昼間だ」と勘違いさせてしまいます。

さらに、SNSやニュースのチェックは情報量が多く、気づかないうちに心をざわつかせ、眠れない原因になることも少なくありません。

理想は、就寝の1時間前にはスマホを手放すこと。その代わりに読書や軽いストレッチなど、脳をクールダウンさせる時間を持つと、自然な眠気が訪れやすくなります。

参考:健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)|厚生労働省

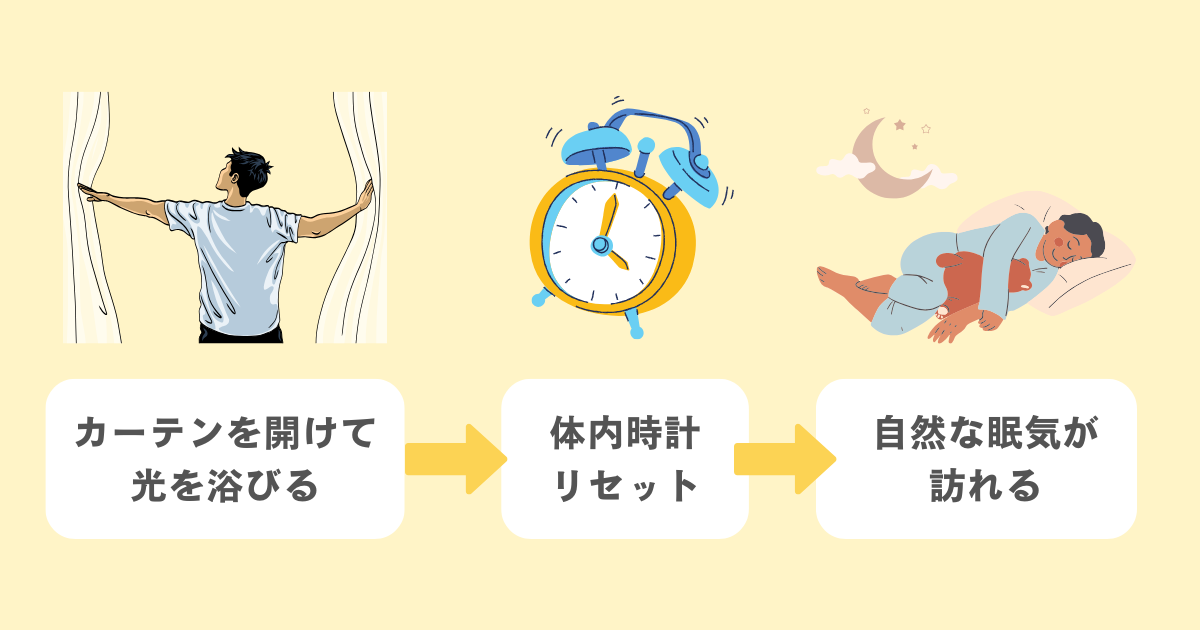

2:朝の光を浴びて体内時計をリセットする

夜に自然と眠気を感じるためには、朝の過ごし方が重要です。

私たちの体には25時間周期の体内時計があり、朝に光を浴びることでリセットされる仕組みになっています。

朝起きたらまずカーテンを開けて、太陽の光を浴びましょう。光を浴びてからおよそ14〜16時間後に眠気が訪れるように体が調整されます。

毎日同じ時間に起きて朝の光を取り入れるだけで、生活リズムが安定し、「夜になっても目が冴えて眠れない」という状態を防ぐことができます。

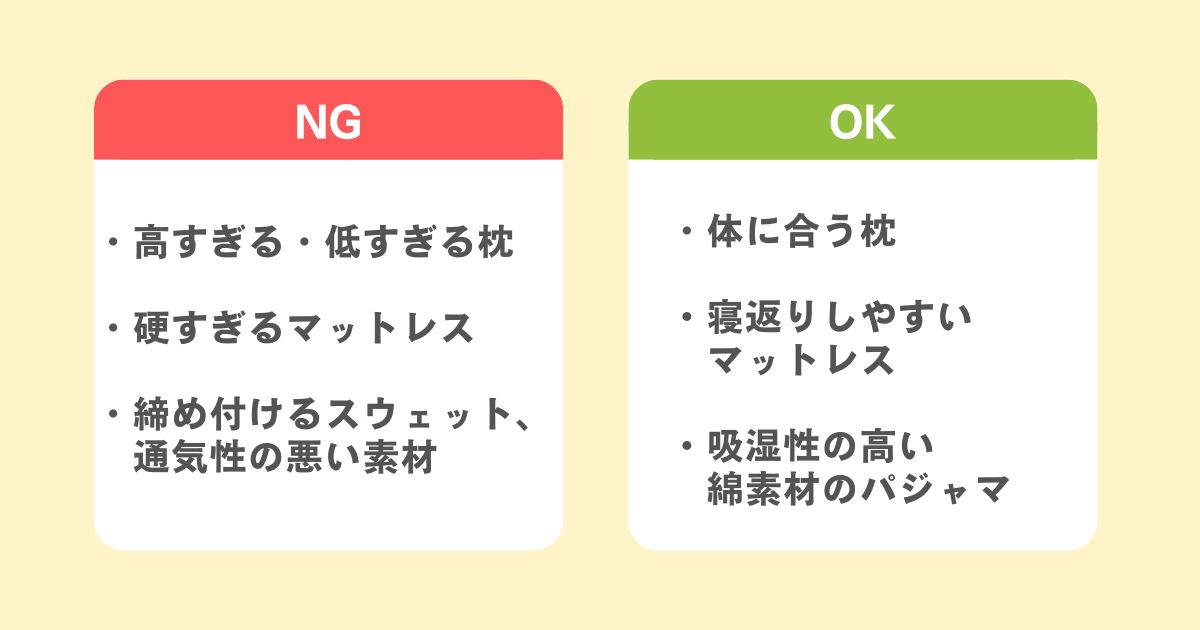

3:自分に合った寝具やパジャマで睡眠環境を整える

毎日使う寝具やパジャマのちょっとした違和感が、知らないうちに眠りを妨げていることがあります。

体に合わない枕や硬すぎるマットレスは寝返りを打ちにくく、安眠の妨げになることも。

また、体を締め付けるスウェットや、通気性の悪い素材の寝間着は、夜中の不快感につながります。

大切なのは、自分が心地よいと感じられることです。

吸湿性の高い綿素材のパジャマに変えたり、寝返りが打ちやすいマットレスを選んだりと、快適さを優先してみましょう。

睡眠環境を整えることで、体がリラックスしやすくなり、より深い眠りにつながります。

参考:健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)|厚生労働省

いろいろ考えすぎて寝れない場合に考えられる病気と受診の目安

いろいろ考えすぎて眠れない背景には、病気が隠れている恐れがあります。

ここでは、考えられる病気と受診の目安について解説します。

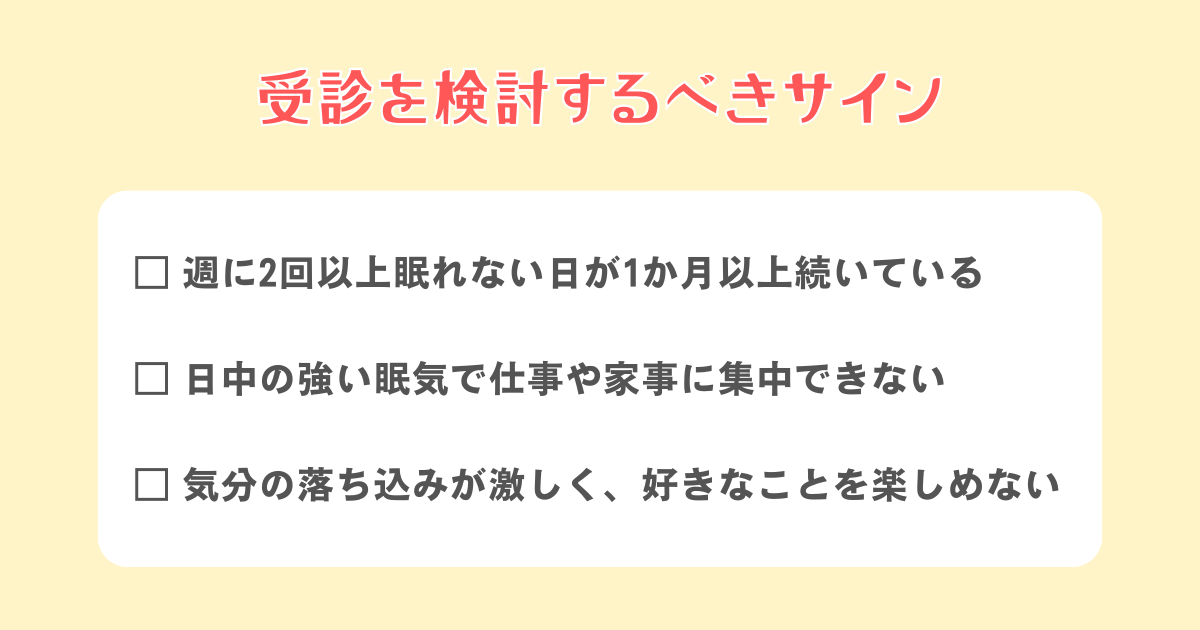

こんなときは精神科・心療内科の受診を検討しよう

「病院に行くのは大げさかな…」とためらう必要はありません。

上記のような状態は、心や体が「そろそろ限界だよ」と伝えているサインです。

専門家に気持ちを話すだけでも心が軽くなることがあるので、一人で抱え込まずにサポートを受けてみてください。

いろいろ考えすぎて眠れない場合に考えられる病気

「考えすぎて眠れない」状態が長く続く場合、その背景に心や体の病気が隠れている可能性もあります。

もちろん自己判断は禁物ですが、知識として知っておくと受診の際に役立ちます。

・不眠症:眠れないこと自体がストレスとなり、日常生活に大きな支障をきたしている状態

・うつ病:気分の落ち込みだけでなく、「朝早く目が覚めてしまう」といった睡眠障害がよく見られるサインの一つ

・不安障害(不安症):過剰な心配や不安で心身が常に緊張し、リラックスできず眠りにつけない状態が続く

気になる症状があるときは、早めに精神科や心療内科の医師に相談してみましょう。

適切なサポートを受けることで、安心して眠れる日常を取り戻せる可能性があります。

まとめ

- ・考えすぎて眠れない原因は、精神的・身体的・環境的な要因に大きく分けられる

- ・今夜からすぐ試せる対処法として、呼吸法・書き出し・ストレッチなどが効果的

- ・スマホ使用や不規則な生活リズムなどを改善し、生活習慣を整えることで眠りやすくなる

- ・不眠症・うつ病などの病気が背景にある場合もあり、自己判断せず専門家に相談することが大切

- ・眠れない夜があっても自分を責めずに過ごすことが回復につながる

「考えすぎて眠れない」という経験は、多くの人が抱える身近な悩みです。

決して意志の弱さや甘えではなく、心や体が疲れているサインと受け止めましょう。

呼吸やストレッチ、紙に書き出すなどすぐの試せる方法のほか、生活習慣や環境を整えていくことで、少しずつ眠れるリズムを取り戻すことができます。

もし「眠れない日が長く続いている」「生活に支障が出ている」と感じる場合は、早めに心療内科や精神科で相談してください。