「うつ病と診断されたけれど、どうやって治るんだろう…」「うつ病治療法や治る過程について知っておきたい」という方のために、この記事では、うつ病の主な治療法について解説していきます。

重度のうつ病発症から寛解までの筆者の過程も詳しくまとめていますので、うつ病と診断されて不安な方はぜひ最後までごらんください。

うつ病の3つの治し方・治療法を解説!

1:十分な休養を取る・環境調整

2:薬物療法

3:精神療法

うつ病の主な治し方、治療法が3つあります。それぞれ詳しく解説していきましょう。

1:十分な休養を取る・環境調整

うつ病と診断されたら、まずは十分な休養を取って心と体を休ませることがとても重要です。うつ病はストレスによって考えすぎたことで脳のエネルギーが枯渇してしまった状態です。

ベッドで横になったり、うつ病の原因となったストレスのもととなるものを考えないようにしたり、とにかく脳を働かせないことが大切。

そのためには労働時間を短縮することや、職場での配置転換、あるいは仕事を休業するこも視野に入れるなど、環境を調整する必要も出てきます。

うつ病になる人は真面目な方が多いため、「休むなんてとんでもない」「自分が休むと人に迷惑がかかる」と考える方が多いですが、焦らずにゆっくり休める環境でしっかり休むことが回復への近道です。

症状によっては仕事を長期間休んでしっかり療養しなければならない場合もありますので、主治医の指示に従うようにしましょう。

2:薬物療法

| 種類 | 薬剤 | 特徴 | 副作用 |

|---|---|---|---|

| SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤) | パキシル・ジェイゾロフト・レクサプロ・ルボックス | 脳内で神経伝達物質セロトニンの再取り込みを阻害して、セロトニンの働きを増強する | 吐き気、便秘、口渇、食欲不振など |

| SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) | サインバルタ・イフェクサー・トレドミン | セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、神経伝達物質の働きを増強する | 眠気、めまい、口渇、動悸、排尿障害など |

| NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬) | リフレックス/レメロン/ミルタザピン | セロトニンとノルアドレナリンの放出を促進する | 眠気、便秘、めまい、口渇など |

| 三環系抗うつ薬 | アナフラニール・トフラニール・トリプタノール・アモキサン・ ノリトレン | 初期に開発された薬。セロトニンとノルアドレナリンの再取り込み阻害作用がある | 口渇、便秘、眠気、排尿障害など |

| 四環系抗うつ薬 | ルジオミール・テトラミド | 三環系抗うつ薬の後に開発された薬。副作用は三環系抗うつ薬に比べると少ないといわれている | 口渇、便秘、眠気など |

うつ病の治療において最重要は休養ですが、並行して薬物療法も行っていきます。

うつ病は脳のエネルギーが枯渇している脳の病気です。そのため、体の病気と同じようにうつ病はお薬による治療が必要です。

うつ病に使用されるお薬には、脳の神経伝達物質を再取り込みしたり、放出を促進させたりする抗うつ剤のほか、不安による緊張を和らげる抗不安薬、睡眠障害を改善する睡眠導入剤などが用いられます。

薬はもともと自分の体にある神経伝達物質が有効に働くようにするためのものなので、薬による人格の変化や、性格が変わってしまうことを不安に思う必要はありません。

ただし、薬の効果が現れるまでに概ね2週間ほどかかります。すぐに効果が現れないからといって薬を辞めてしまうのではなく、主治医の指示に従ってきちんと服用することが大切です。

3:精神療法

十分な休息と薬物療法によって回復傾向にあっても、ストレスをためがちな性格傾向や、考え方のクセなどは変わることはありません。

うつ病の治療においては、同じ環境に戻ったとしてもうつ病が再発しないように思考パターンや行動パターンを見直す「精神療法」が大切になってきます。

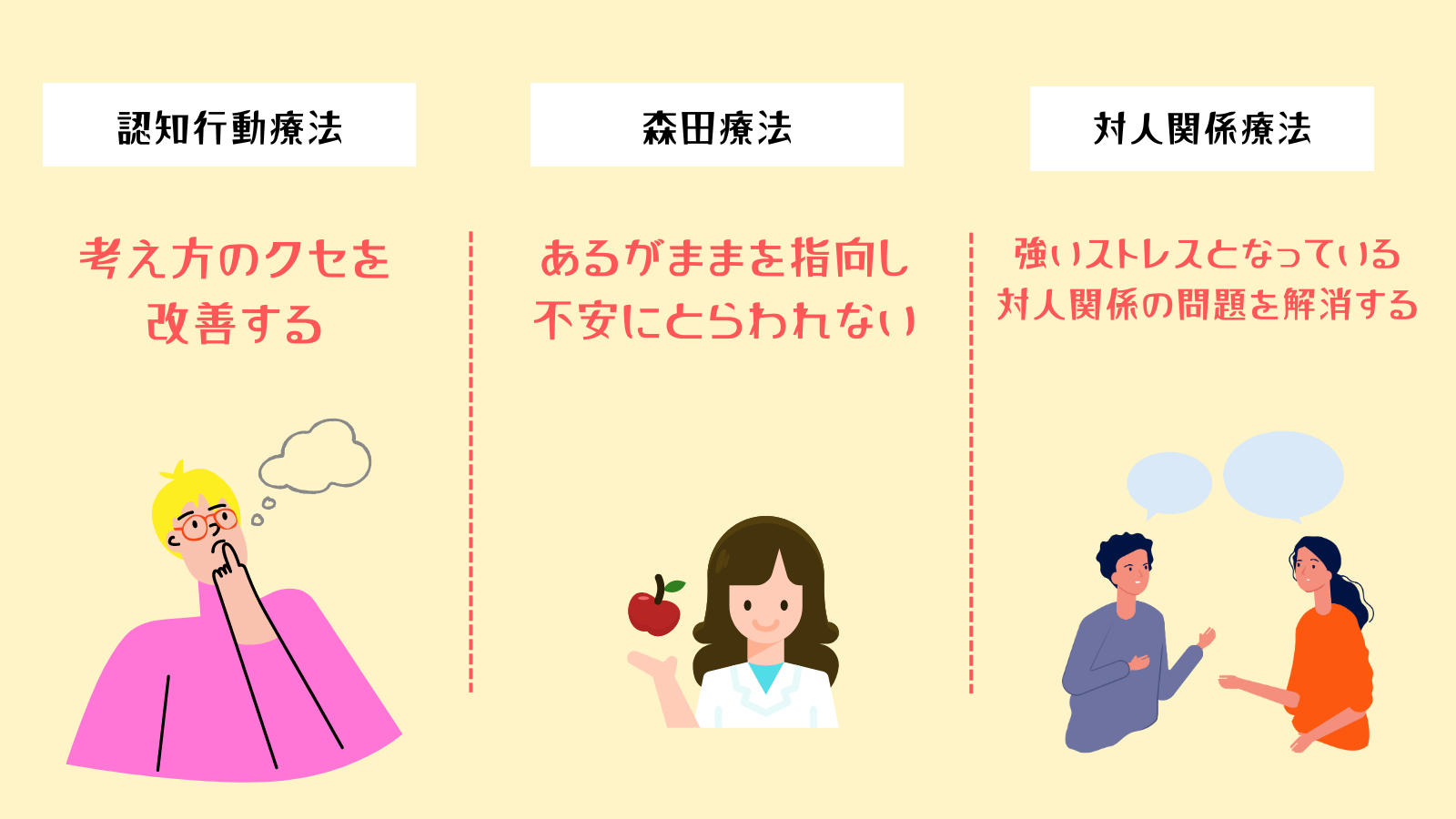

精神療法には、物事に対する考え方のクセを改善する「認知行動療法」、あるがままを指向し、不安にとらわれない考え方を目指す「森田療法」、対人関係のストレスを解消する「対人関係療法」などがありますが、いずれも考え方のクセを改め、生きようとする力を見出す点で共通しています。

精神療法では患者さんの症状や性格に合わせて内容が異なるため、医師の指示に従って受けるようにしましょう。

うつ病が回復するまでの流れと過ごし方を解説!

1:急性期

2:回復期

3:再発予防期(寛解期)

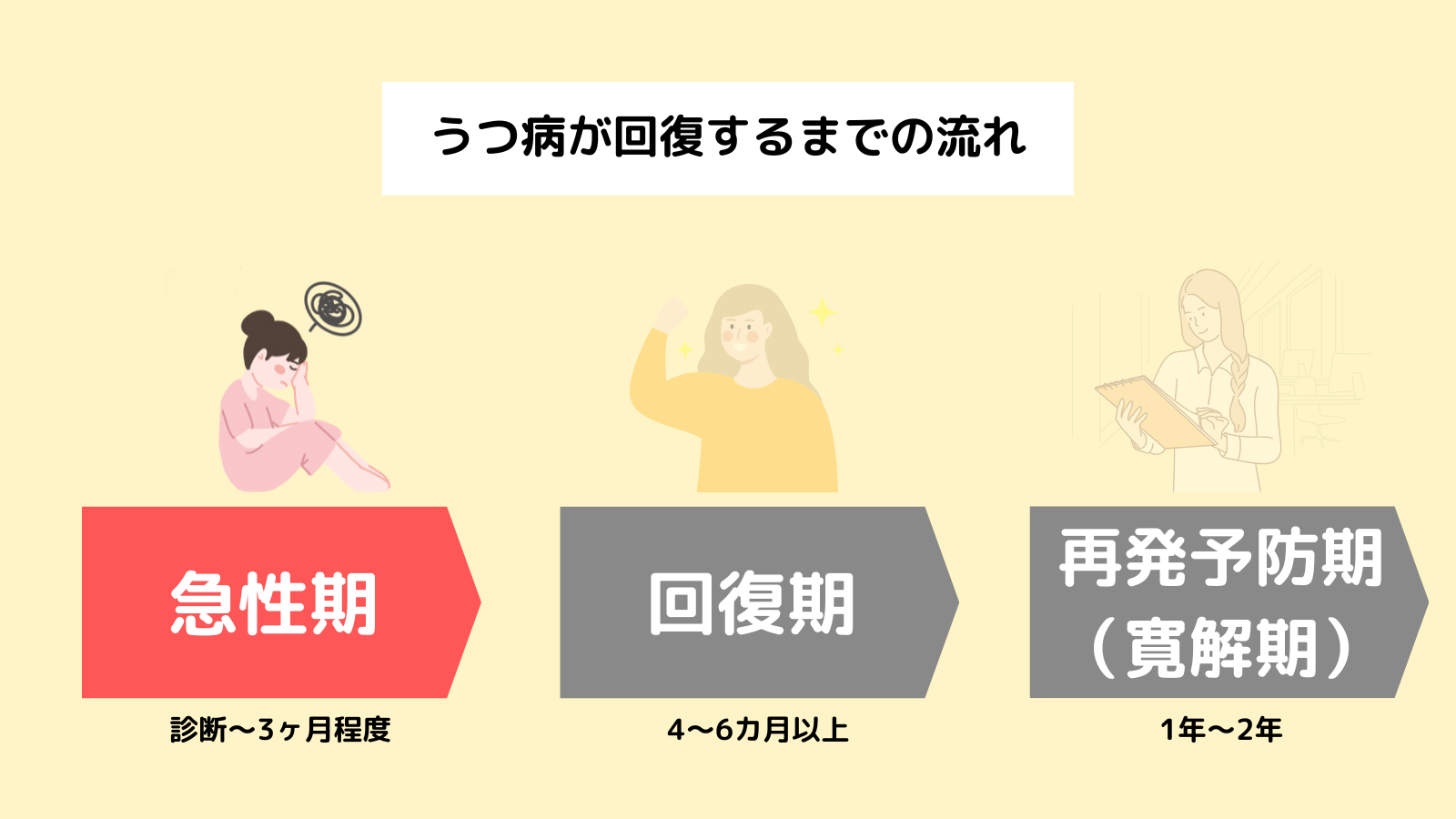

うつ病は、寛解するまでに「急性期」「回復期」「再発予防期(寛解期)」のような流れをたどります。

期間はそれぞれ患者さんの症状によって異なるため、一概に決められるものではありませんが、目安としてうつ病が回復するまでの流れを見ていきましょう。

1:急性期

うつ病と診断されてから、約3ヶ月頃までの期間を「急性期」と呼びます。

十分な休養と並行して薬物療法を行うことで、おおよそ3ヶ月程度で回復傾向が見られます。ただし、患者さんによっては半年以上かかる場合もあるため、一概に期間を決められるものではありません。

抗うつ剤は一般的な体のお薬より効き目がゆっくりで、約2週間ほどで効果が現れてきますので、最初は効果がないと思っても焦りは禁物です。なにより大切なのはしっかりと休養することですので、主治医の指示に従ってストレスの原因から離れた生活を送るようにしてください。

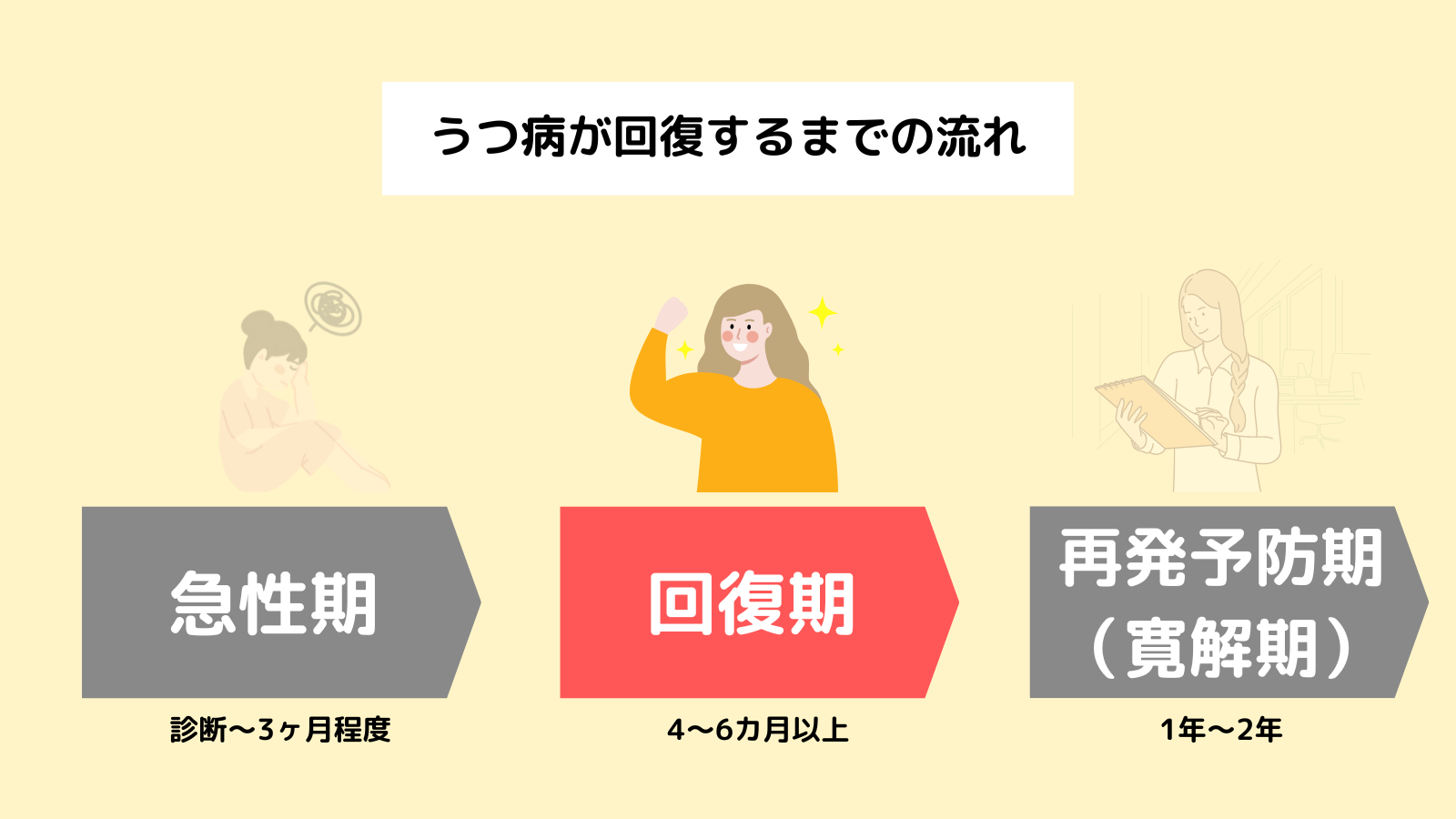

2:回復期

診断から半年ほどで、一進一退を繰り返しながら徐々に回復していきます。

ベッドから出て朝日を浴びる気分になったり、反対にまた憂うつな気分がぶり返したりしますが、焦ることなく治療を続けていると、気分の良い日が増えてくるのを実感できるでしょう。

この時期に完治したと勘違いをしてお薬を急に辞めてしまうと症状が悪化することがありますので、医師の指示通りに服薬は続けるようにしてください。

外に出られそうな時は少しお散歩を楽しんだり、家族の方と一緒に買い物に出かけたりして無理のない範囲で活動量を増やしていきましょう。

また、この時期になると復職を焦る方も多いのですが、まだ以前のように働くのは時期尚早といえます。無理をして職場に戻るとさらに症状が悪化する恐れがあるため、生活のパターンを以前に戻そうとするのではなく、日中の生活リズムを整えるようにしていきましょう。

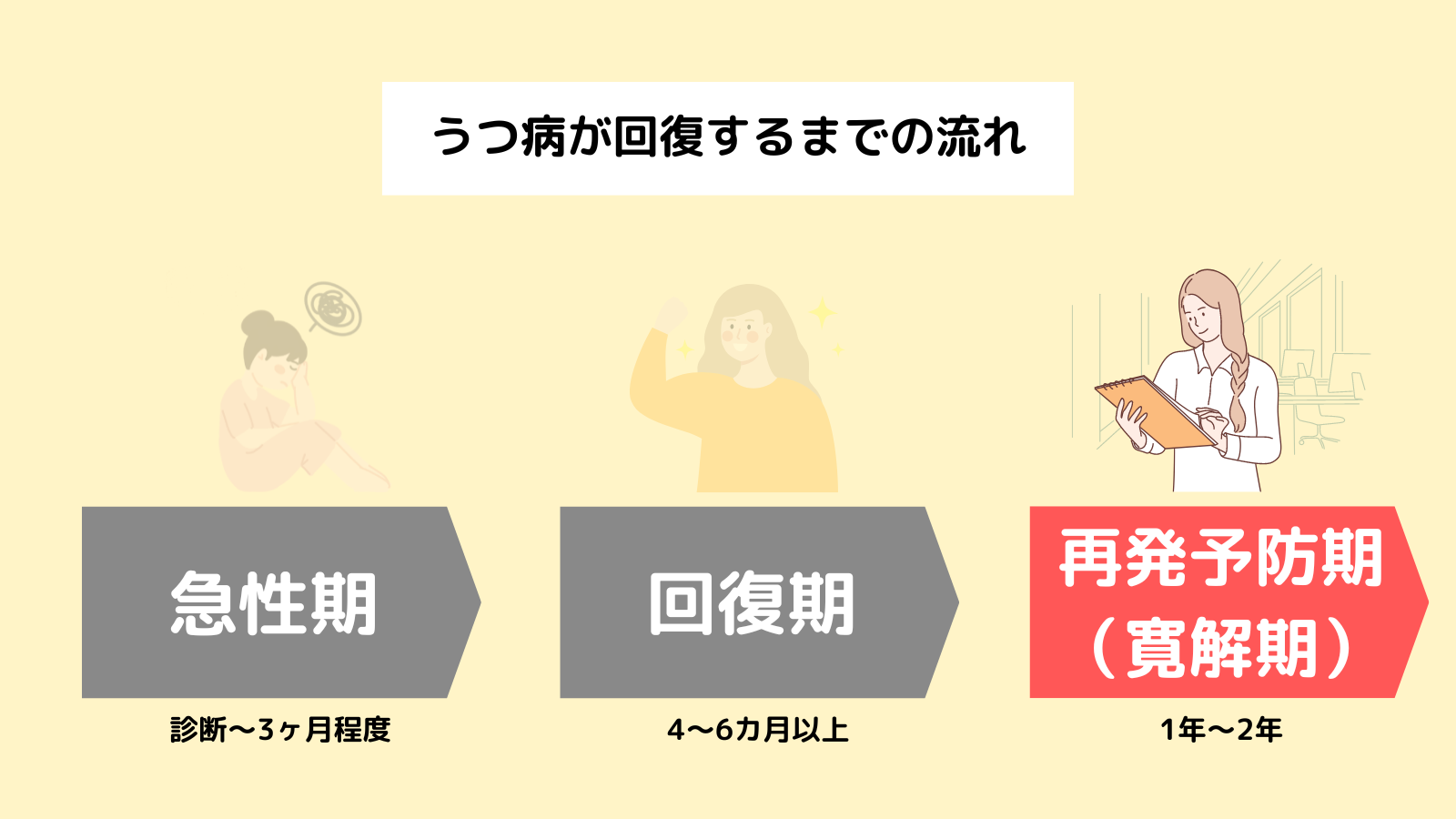

3:再発予防期(寛解期)

患者さんによって異なりますが、治療を始めて1~2年の期間を再発予防期(寛解期)と呼びます。

この期間の患者さんは復職を果たしている方も増えてきますが、まだまだ油断できる時期ではないことを知っておきましょう。

うつ病は再発しやすい病気ですので、再発予防期(寛解期)であっても服薬は続ける必要があります。勝手な判断で服薬を辞めてしまうと再発しやすくなるだけではなく、薬の離脱症状でめまいや吐き気、倦怠感などが生じる恐れがあります。

また、楽しいと思えたことが楽しめなくなっている、食欲がわかない、眠れないなど再発の兆候はうつ病の初期症状と同じです。少しの変化も見逃さないよう、日頃から周りの人と再発の可能性について話をしておくことも非常に大切です。

うつ病患者さんが日常生活で気を付ける3つのこと

1:ひとりで悩まず誰かに相談する

2:自分の性格を知る

3:適度に運動する

ここではうつ病の再発を防ぐために、うつ病患者さんが日常生活で気を付けることについて解説していきます。

1:ひとりで悩まず誰かに相談する

うつ病患者さんは、自分の考えについてあまり人に話をしない傾向にあります。

真面目で人に迷惑をかけないように気遣いできる人でもあるので、「こんなことで悩んでいることを相談してもしょうがない」と、相談すること自体を辞めてしまうこともあります。

困ったことや悩んでいること、不安に思うことが少しでもあれば、医師や友人、家族など周りの人に相談するようにしましょう。

自分一人では解決できないことでも、周りの人に助言をもらうと簡単に解決することもあります。

2:自分の性格を知る

うつ病になりやすい方は、非常に真面目で少しのことにも手を抜かず、完璧にやり通す方が多いです。また、自分に厳しい人でもあるため、頑張りすぎて脳のエネルギーが枯渇してしまうのです。

そうした自分の性格を知るうえで、「少しくらい良いか」「もう十分頑張ったから少し休もう」と自分自身を許せる自分でいられるようにすることが大切です。

3:適度に運動する

ウォーキングやジョギングなどの適度な運動は、ストレスを軽減するほか、体力の改善や気分の改善傾向が見られることがわかっています。

また、睡眠の質が上がったり、食欲が増進したりする効果もあるため、自分の体力にあった運動を続けてみるのもおすすめです。

真夏や真冬の季節など屋外での運動がつらい場合は、室内でヨガやストレッチを行ったり、踏み台昇降やスクワット、フラフープなどを無理のない範囲で行ったりすると良いでしょう。

私が2009年に重度のうつ病と診断されてから寛解するまでの過程についてお話します…!

1:重度のうつ病と診断されたとき

2:診断を受けて半年後

3:診断を受けて1年後

4:診断を受けて2年後

5:診断を受けて3年後

もうずいぶん前のことですが、筆者が重度のうつ病と診断されてから寛解に至るまでの過程についてお話したいと思います。

何度か再発を繰り返しましたが、最終的には寛解しています。

うつ病はこうして治っていくんだということを理解して安心していただければ幸いです。

1:重度のうつ病と診断されたとき

とある企業の経理事務員として働いていたとき、上司がかわったことによる激務が続いたある日、人の話が宇宙人との会話のようでまったく理解できなくなりました。

その後も耳が聞こえなくなったり、食事も味がしなくなったり、夜眠れなくなったり、希死念慮が続いたりしたので、家族のすすめもあって心療内科を受診することにしました。

検査の結果、重度のうつ病と診断され入院を勧められましたが、当時飼っていた愛犬の世話があるからと断り、通院で治療することになりました。

精神科のお薬を飲むと人格が変わるのではないかと心配で、最初の2週間は服薬できなかったことを覚えています。

3ヶ月間休職の診断書を受け取り会社へ提出。その後は毎日焦りと不安感で泣きながら寝ていました。

2:診断を受けて半年後

最初の受診後、2週間経ったある日からようやく薬を飲めるようになり、2週間ごとに通院しながら治療を続けていました。休職期間はさらに延長。

しかし自分に合う薬がなかなか見つからず、何を飲んでも効果が見られません。

半年くらいたったそんなある日、「新しい薬が出たから飲んでみますか?」と言われ、新薬を試すことに。

すると、2週間くらい経った頃から徐々に食べ物の味がするようになって、少し食欲がわいてきました。ようやく、自分に合う薬が見つかったのです。

ただし、家族と一緒に買い物へ行ってもお金の計算ができなかったので、財布はまるごと家族に預けるなど、まだまだ回復したとは言えない状況でした。

3:診断を受けて1年後

新薬のおかげで、体調はメキメキと急速に回復してきました。しかし結局1年の休職期間を経ても仕事ができるほど回復できなかったため、会社の規約通り退職することになりました。

家でのんびり過ごしながら、マリオカートで遊んでいたことを思い出します。家事もできるようになり、本も読めるようになってきました。

4:診断を受けて2年後

家での療養生活にも慣れてきましたので、もうお薬は必要ないと勝手に減薬をするとうつが再発してしまいました…。

またつらい生活が始まるのかと思うと、とても悲しかったのを覚えています。

医師に相談し、違うお薬を増やしてみると徐々に回復してきたので、そのまま複数のお薬を服用することになりました。自己判断での減薬は絶対にしないようにしてくださいね。

5:診断を受けて3年後

お薬を服用していると、普通に過ごせるようになってきたのでパート勤務を始めると勤務先との相性がよかったのか、楽しく働くことができました。

通院も2ヶ月に1回となり、医師からは「寛解していますね」と言われました。ただ、無理をすると再発の恐れがあるため、自分の体調に気を使いながらの生活となっています。

診断を受けてから約3年。再発をしながらも、寛解までやっとたどり着くことができました。ただ、もっと早期に受診していれば、もっと早く回復していたのではないかと思うと悔やまれてなりません。

まとめ

・うつ病の治療法は「休養」「薬物療法」「精神療法」の3つ!

・うつ病が回復するまで「急性期」「回復期」「再発予防期(寛解期)」を経る

・うつ病患者さんは、ひとりで悩まず誰かに相談する

・自分の性格を知り、適度に運動することが大切

今回は、うつ病の治し方、治療方法について解説してきました。

うつ病は、「休養」「薬物療法」「精神療法」の3つの柱で治療していきます。お薬が効いてくるまで2週間ほどかかりますが、医師の指示に従って焦らず服用を続けましょう。

筆者のうつ病が寛解するまでの過程もお伝えしてきた通り、再発したとしても医師の指示を守っていれば寛解します。

しっかりと休養を取って、お薬を服用していきましょう。